2012年6月10日

高田不白会青年部「青峰会茶話会」

高田不白会青峰会

小雨に潤った直江津五智の緑は一層鮮やかでした。山の傾斜に沿って進む足元の可憐なササユリの姿に立ち止まりながら山荘へ向かいました。六月十日は、高田不白会青年部「青峰会」で計画された茶話会の日。陶芸家木村邸で木村先生を囲み交流会が開催されました。山荘の床にはお家元の「駒鳥」の色紙、そして白きハマナスの花が生けられてました

。 竹田会長のお道具でテーブル茶、六人それぞれに世の喧騒を忘れお茶に親しみ、茶の心を学ぶことの喜びを感じていました。眼下に空と海が溶け合って雨色が美しく心捕らわれます。この日、粘土と轆轤の体験、手打ちそばの昼食、茶室でのお茶一服などが企画されました。この「青峰会」を皆さまと共にさらに活発化し、学び合い、お茶の味わいを楽しめるように、進めてゆきたいと思います。

ひたすらに茶のこころ裡に持ち行かば 雨空の下賛美に潤う

●小笠原孝雪

山小屋でテーブル茶を楽しんだ後、麺切りと天ぷらをご馳走になりました。手をかけられた材料のお話を聞きながら、自然の恵みと料理された方の手間を味わいました。

丘の斜面にある敷地を散策し、園芸の話でひとしきり盛り上がってから、お弟子さんの指導で轆轤台の体験をしました。何とか形になった時は大変嬉しく、皆で作品を並べて喜び合いました。

「それでは小間の席へどうぞ」とのお声がけに、普段着の私達は戸惑いながらも、躙り口へと向かいました。床の間に掛けられた大きな夕顔の花入に、ゆったり入った笹ユリと山荷葉が印象的なお席でした。

「お点前を替わって下さい」と勧められて、我に返って立ち上がりました。せめてものお礼に心をこめた一服を差し上げたいと思いながら。

2012年5月27日

「軸飾り」「花入飾り」を学ぶ

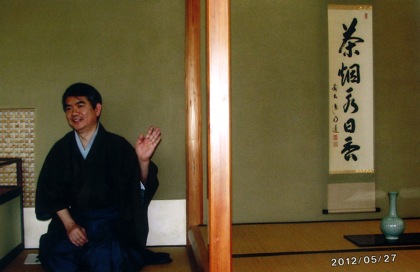

宗康先生招請研究会

堤 宗誠(八女不白会)

「花入飾り」の研究会では、はじめてのことで戸惑いましたが、初座において花入に水を入れずに床に飾り、客に「拝領物」「名物」の「花入」を観賞していただくこと。後座にての花所望では花入に合う花を選ぶこと。適量の花を準備すること、そのことに関連して、花入飾りは特殊な趣向で、普通の茶事では花入よりも花に重きを置き、その花に見合う花入を選ぶものであるが、どうしても花入が先行しがちであること等、大変有意義な研究会となりました。

「軸飾り」「花入飾り」とも普段のお稽古ではできないことなので、半東の役割などを踏まえて、研究会に参加できましたことは大変よい勉強になりました。

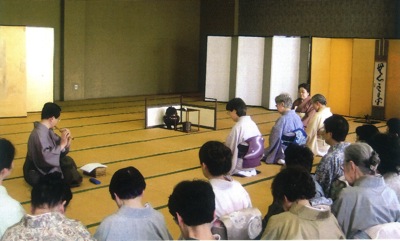

「世界のお茶の祭典」で茶の湯を紹介

西村宗櫛(ロサンゼルス不白会)

ナレーションで解説しながらのお点前

世界各地のお茶の紹介と、お茶を使用した料理などの紹介が、毎回行われました。

五月二十七日最終日、日本のお茶の紹介として、江戸千家ロサンゼルス不白会、西村社中によりお茶会が行われました。午後三時三十分。四時三十分、五時三十分の三回。八女の星野園のお抹茶を、虎屋の干菓子と共に、大勢の外国人達がお堪能されておりました。英語のナレーションもつきましたので、皆さんお点前に興味を示し見つめておりました。飲み方の指導もあり、初めてのお抹茶を美味しそうに飲んでいました。

初めてのお抹茶

日本の伝統文化である茶の湯の精神が、世界に正しく伝わることを願っています。

2012年5月20日

第五十一回 高田不白会茶会

高田不白会

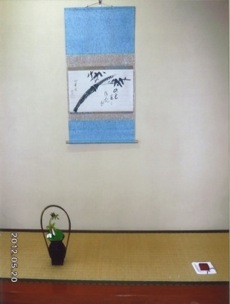

広間席 床

新緑の五月二十日、第五十一回高田不白会茶会が東本願寺高田別院で開かれました。

二席が設けられ、座敷席は岡田彩雪先生担当でした。家元好の四方棚と古唐津の小ぶりの水指で色合い落ち着いた取り合わせはすばらしいものでした。

私は、広間席の保坂宗洋先生のお手伝いをさせていただきました。床は流祖不白の竹・画賛がかけられ、すっきりとしたさわやかな感じを受けました。またこの日のためにと、五智窯の花の蓋置がつかわれて、お客様との会話もはずんでおりました。午前は水屋担当になり、午後に半東を務めましたとき、はじめにお点前の方と一緒にあいさつとのこと、出過ぎず控えて補佐する大切さを、あらためて実感いたしました。

正客様、皆さまから「お薄のお湯かげんもよろしくて、おいしいですね」と言っていただき、うれしく思いました。天候にも恵まれて、心豊かな一日でした。

◇ ◇ ◇ ◇

座敷席床 大徳寺大綱栄彦 和歌「茶」

今年の支部恒例の春の茶会では、座敷席を担当致しました。身近にある花を用いお好みの四方棚を中心にお道具組を考え、雪の片づけの疲れが残る参加された会員の皆さまにおいしいお茶を楽しんでいただけるよう心掛けましたが、席主としての反省点が多々あり心残りがありました。

一年前の五月、支部創立五十周年の記念茶会を無事終え今年は五十一回の茶会でした。一年も欠けることなく続けてこられた先輩の先生方のご尽力とご苦労を心にきざみ、後に続く私達も毎年楽しい茶会を継続していくよう、努めてまいりたいと念じております。

役割の中で茶事の流れを学ぶ

家元招請研究会−【台天目】

大谷宗節(群馬不白会)

お家元(亭主)、随行で参加下さった瀬津様(半東)、宮下支部長(貴人)、家元教場研究会参加者(清次三名)、河田副支部長(水屋全般)の役割で始まりました。皆さまの注目される中、私も清次の一人として勧められるまま一献いただきましたが、緊張のためたちまち顔がほてってまいりました。

中立ちで暫し家元の横笛「青葉の笛」を聴かせていただき、心身ともに癒されました。

後座では、床に白芍薬と都忘れが清楚に活けられて、静寂の中、家元の凛としたお姿と悠然としたお点前に感動致しました。会員の皆さまも同じ思いでご覧になったと思います。

今回の研究会で亭主と半東の運びが自然に進められる様子を拝見しながら、茶事の流れがよくわかり役割をいただいた事を心より感謝申し上げます。

茶道を通じて成長させていただいていることを実感致しております。

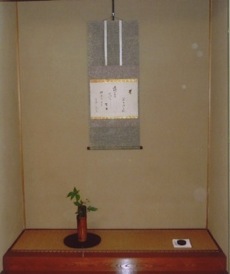

米棚十三通りの飾り方

宗康先生招請研究会

七戸・青森不白会

宗康先生をお招きし、青森不白会との合同開催で、「米棚、十三飾り」を学びました。青森の前会長の岩崎先生が久々にお出まし下さっての会でございました。

勉強不足のまま一夜漬けで臨み、度々手が止まったため、そのつど懇切丁寧にお教え下さいました。ぼーっとした頭に、何故こうするのか意味を解ってするように、また、座る位置をきちんと、というお言葉が残りました。

会場には何の設備も間切りもなく、ありったけの衝立を持ち込み、置床を据えて、隠元のお軸を掛け、「二王」と銘された竹花入に白の山吹と黒百合を入れました。

前夕、七戸到着後、会場を見てくださった宗康先生が、父にお会い下さるために突然我が家へお立ち寄りに成られました。

また、先生がお帰りになった夜の母の夢は、お返しとばかり、宗康先生のお宅へ母を先頭に四、五人で押しかけたものだったとのことでした。

今回の研究会では、先生一流のチクリとしたユーモアに色々教わりました。また、「皆さん、いい流派にお入りになったと思いますよ」という一言に江戸千家、そして宗匠への思いが感じられました。

・青森不白会……吉川恭子

今回の研究会は「米棚 十三通りの飾り方」が課題として取りあげられました。天板、地板の間に中板が二枚という棚は少なく、不白の格別のお好みの棚であったとのことです。両器飾り、総飾りなど、またその他、バリエーションをいろいろと楽しめる棚だということでした。 大切なことは、飾り方の形だけではなく、どんな時にどの飾り方をするのか、茶事での展開を含め、その用途を理解することであるとのことでした。お点前を始める時の飾り方と仕舞いの時の飾り方、拝見の所望のある時とない時の飾り方、またその他の飾り方など、詳しくご教授していただきました。

午後は、「濃茶点前」に関連したお稽古をいたしました。仕服と茶入の扱い、服紗の捌き方、茶入の清め方など、一つ一つの作法について、丁寧に教えていただきました。割稽古で疑問点をなくしておき、それから全体のお稽古をするのが良いということをあらためて実感いたしました。

宗康先生のご指導の下、前に出て所作を行う方々と見学者が一体となって練習でき、充実した中味の濃い研究会だったように思います。

2012年5月6日

相伝物 「盆点」—客として参加

家元招請研究会−【盆点】

土田宗春(新潟不白会)

まずは、和やかに一献。珍しい食材も。

まず一献ということで八寸懐石が出されました。品数は三種盛り付けられており、そのうちの一品は、真っ白でふわっとしていて、底が丸くなっている上にクリームのような物が乗っていました。これは百合根にクリームチーズを乗せたもので、とても相性の良い味でした。さらに山菜のコシアブラ。少し塩味で、バージンオイルがかけてあり、香りがとても良く美味でした。海のものは新潟の特産品でもある鮭の酒びたし、お酒をさらに美味しくしてくれました。お家元も、ご相伴なされ話も弾みました。

家元の濃茶点前が厳粛に行われた

毎年家元招請研究会に出席していますが、今回のようにお家元御自身が亭主をなされた会は、はじめてです。客をもてなす意味、また、心から茶を点てる事等。お点前も大事ですが、穏やかな会話、相手を思いやる心も大切だと改めて肝に銘じました。

2012年5月3日

遍照院茶会にお招ばれして

黒岩宗彌(久留米不白会)

省みれば昭和六十年、故森田宗香先生をお迎えして、第一回の茶会を行った茶室です。当時若かった社中の仲間で「若葉会」というグループを作り、濃茶席、薄茶席、野点席の三席を順番に担当し、客になったり亭主をしたりの勉強会としてスタートしました。

春の恒例の催しとして、二十年近く先輩方も楽しみにして参加して下さっていたと思います。数年のブランクがありましたが、三年前から再開され、今回は客として出席することができました。

温かく指導、見守り続けて下さった今年十三回忌となる亡き師を偲びつつ、現在、自宅で点心を準備し、お茶を愉しめることに感謝の日々です。

…………

遍照院(へんじょういん)

久留米市内、お寺が連なる寺町十七ケ寺の一寺院である。勤皇の志士高山彦九郎の墓がある。鞍馬の赤石や北山杉を配した京都風庭園の中に京都から移築した茶室「以白庵」がある。

2012年5月2日

感動した研究会

家元招請研究会−【相伝物:盆点】

神農宗洋(長野不白会)

家元を囲んで記念写真

今回は、相伝物-盆点ということで、わざわざ東京より、お道具をご持参され自ら亭主を務めていただき、大変貴重な時間を過ごすことができました。

初座は、お炭点前、続いて八寸とお酒が持ち出され、終始和やかな時間が流れていきました。ここで私が特に感動したのは宗匠の座掃きの見事さです。自然体で流れるような所作。宗匠からは「いつもしていることですから」というお答えが返ってきました。常日頃の行いが大事であり、身が引き締まる思いでした。

後座は、螺鈿細工の盆に玉水という銘の茶入が置き付けられ、お盆点ての点前で一服のお茶が心をこめて点てられます。ゆっくりとした時が流れる中、悠久の時を越え幾多の人たちに愛でられたお道具たちが今、私の目の前にある。なんとも不思議な空間でした。たっぷりと点てられたお濃茶は、とても良い香りが漂い、私も一服いただきたいという思いがわき出てしまいました。

今でも宗匠がゆったりとお茶を点てられる姿が目に浮かびます。お茶は、亭主が主客に感動、驚きを与えるために心をこめ、席のしつらえをすることが一つの醍醐味だと改めて学び、この気持ちを忘れず、これからも精進してまいりたいと思います。

2012年4月29日

各種お茶入の扱い

博子先生招請研究会

渡邉 宗翠(福島不白会)

今回は四滴、手桶、耳付茶入、肩付茶入など十四種類のお茶入を準備し、ひとつひとつの茶入の扱い方、茶入の清め方、片づける時の注意点などを詳しくご指導していただきました。四滴は、茶入の形の特徴で、清め方、扱い方の違うことを話していただきよく理解することができました。

蒔絵のものは広間で、竹や蔦で作られた物は小間で使うなど、素材で使われる場所が異なることを茶入を見ながら学ぶことができました。また、服紗捌き、茶杓の拭き方など、基本の動作も丁寧にご指導いただきました。

研究会の最後に今回準備した茶入の中から、大渡しと手桶の茶入を使い二回お茶を点てて皆でいただきました。

たくさん学んだ後のお茶でしたので、格別においしく、一服のやすらぎのようなものを感じることができました。

研究会のあとのお稽古では、今まで無意識に行っていた服紗捌きもひとつひとつ確認をしながら行うようになり、ひとつの所作にも深みが出てきたように思っています。自分の点前の所作を振り返り直す、よいきっかけとなり、大変勉強になりました。

2012年4月28日

古典・相伝物に学ぶ−詰として参加して

家元招請研究会−【盆点】

瀬戸島宗芳(久留米不白会)

今回の課題は、古典相伝物の中の盆点でした。初座は、季節の旬の物が五種盛り付けられた八寸で一献。懐紙に取り分け楊枝でいただくという簡単な形式でしたが、その中で亭主としてのお家元のお話の進め方、客への心配りを学びました。我が家の畑の作物の話題にもなり、緊張した気持ちもほぐれ、中立ちとなりました。

盆点とは茶入を大切に扱うという気持ちの表れとして、盆にのせて点前を行うということだそうです。茶碗、濃茶器、茶杓や盆など、お家元が持参されたお道具で厳粛な雰囲気の中、点前が進みます。お道具一つ一つを丁寧に拭き清められる所作に点前の心構えを学ばせていただきました。道具には所持者、伝来の経緯など歴史的背景があり、それを知るのも一つの楽しみです。茶の湯の奥深さを感じながら拝見しました。

初座、後座を通して、茶事とはお客様をいかに心からもてなし、そして自分自身も楽しむこと。常日頃お家元が言われますように、場所、道具にとらわれない自分なりの茶事をすることが大切であると改めて感じました。

2012年3月19日

相伝物-盆点

家元招請研究会-【盆点】

田中宗恭(七戸不白会)

濃茶の前に炭点前と一献

貴重なものを大事に扱う所作

亭主も相伴

ほどよいお釜の煮えの中、心を込めてゆっくりと練られるお濃茶にしばし見とれ、静寂のうちに時代を経過したお道具が命あるごとくお点前を従えているかのように感じられました。そしてたっぷりと点てられたお濃茶に感動いたしました。

また、服紗の真・行のさばき方、膝行膝退、亭主と半東の「間」の取り方なども勉強できましたので、これから自分に活かして参らねばと思いました。

宗匠のお点前による「盆点」。この拝見が叶い、終了後も貴重なお道具や主客の交流の場と共に美しく眼の奥にかがよう幸せな一日でした。

2012年2月26日

米棚の飾り方 十三通り実演

宗康先生招請研究会

小泉恵雪(岩手不白会)

午前のご講演に続き、午後に「米棚の飾り方 十三通り実演」のご指導がなされました。実演担当の私は、宗康先生のお話に耳を傾け、ロボットのように、ご指示通りに点前を進めることに務めました。そんな中、お点前の流れの一部だけ(棚に飾り、それを解く)を繰り返すことの難しさを痛感し、日頃の精進の足りなさに反省しきりでございました。

例年は十月の気候のよいときに行われますが、今年は岩手不白会八十周年行事のため厳寒の候に行われました。充実した研究会でございました。

2012年1月28日

ロサンゼルス不白会 初釜

ロサンゼルス不白会西村社中

濃茶で、一二三

◇ ◇ ◇

「初釜で茶道への理解深める 新春の一服を堪能」

正月にちなみ、茶室には結び柳と紅白梅、床には羽鳥西恒筆「松柏千年翠」、鶴の花入には、松竹椿の他、庭に咲き誇っていた桃の花も添えられた。初座の炭点前では、亭主は「皆様の運勢が、天に昇る龍のように上昇し、今年も良い年になりますように」と、挨拶。手づくりの料理に続き、濃茶席では西村支部長を正客に、点前の採点をし互いの上達を見る「一二三」を行い、薄茶の席では客の振る舞いの心を学ぶ「数茶」を行い、それぞれ新春のお茶を堪能した。

西村師は、「いたるところに今年の干支が生きており、新年のめでたい気持ちとともに大変おいしくいただきました」と感想を述べた。七事式の中の二つを経験した参加者からは、「ゲームをしているようで楽しかった」との感想が聞かれた。

◇ ◇ ◇

なお,記事全文は,次の羅府新報のWebページでご覧いただけます。

○羅府新報記事:「江戸千家ロサンゼルス不白会:新春の一服を堪能」

2012年1月7日

初稽古

高野宗廣(茨城不白会)

席入り後の献茶に始まり、炭点前をし、しばし湯音に耳を傾け、この静寂な心地よい時間を過ごせる事に、心から感謝いたしました。茨城支部では、昨年は皆で楽しみながら稽古ができる「花月」を数多くしましたので、それを実践してみようと思いました。

初めは、花付き花月。次は香付き花月。香銘は、「梅の香」。休憩を入れ、続いて懐石料理が運ばれ、和やかに寛いだ雰囲気になっていきました。私が凝った一皿は幸運が重なりますようにと、食材に「ん」が二つ付く物。銀杏、半片、隠元、人参、蓮根、金柑。等々十二種を盛り込み、南天と金粉で飾った料理。笑い声が上がり、指を折ったり、声に出したりと、話がはずみました。お酒は甘酒。熱いうちにと気になる一つでしたが、満足していただけた様でした。

中立ち後、最後は、いよいよ濃茶付花月。菓子は、富貴豆を栗きんとんで包み、花芯は梅肉で色付けしてみました。銘は「白梅」。集中した数回の練習の成果も出て、やっと安堵の面持ちになっていきました。茶銘は「妙寿」、詰は伊藤園、茶杓は「希望」。

なるべく自分らしい手づくりでと心がけた初釜を兼ねた初稽古は、十時から二時までの四時間。終わってみれば、あっという間の感じがします。

この年が、平和で健やかでありますよう、切に願い手を合わせました。多くのお仲間の方々と、お茶の稽古を楽しめる幸せを噛みしめた年のはじめでした。

2011年12月3日

ご相伝に臨んで

大井朝雪(長野不白会)

あこがれの看板を手にして

最初にいただいた茶通箱の許状から乱飾の許状は書物でした。師範になりますと、お看板もいただき、そこにはやさしい書体で、師範と道号が書かれておりました。適度な重さのお看板を手にして私がお茶の師範を? いいの? と一瞬思いました。自分の未熟さを感じて修行中なのにいいのかな……と思ったのです。

若いときから「お茶」、この言葉の響きに何か心が癒される感じをもっていました。いつか茶道を学びたいと願い、五十代半ばで始めました。意欲はあっても身体がお茶バージョンになかなかなれません。また、茶道の世界は幅が広く、その一つずつの奥がとても深いと驚きました。「喫茶去」、その意味を知ったとき、なんとお茶の世界は話のわかる気持ちの大きな世界なのでしょうと思ったものです。ところがお茶の世界を少々知った今、この言葉はお茶を点てる人、お茶をいただく人がともにお茶を深く理解している、その時に使われることがもっともふさわしいということがよくわかりました。

しかし、あまり考えず前向きに、師範のお免状はやっと茶道入門を許されたものとの言葉を思い出し、これからお看板に恥じぬように精進しようと思います。

先生、先輩、仲間の皆様、そして協力してくれている家族に感謝し、また人生の最終章で魅力ある趣味に出会えたことにも感謝して精進しながら「お茶」を楽しみたいと思っています。

2011年11月27日

台飾りと続き薄茶

宗康先生招請研究会

宮川宗貴(福岡不白会)

研究会のテーマが一度もお稽古をしたことがない「台飾り」ということで、その亭主役をすることにとても不安な気持ちで当日を迎えました。台天目を簡略化したものとはいえ、日頃、供茶等以外で、お客様に天目台で茶を出すことも、客となっていただくこともありません。

宗康先生から細かく一つずつご指導いただいたことで、基本的な所作、お客様に対する心遣いをこれから先の茶事に実践していければいいなと感じました。不安から始まった一日でしたが、研究会の後はとても充実した気持ちになりました。

午後は続き薄茶でしたが、普段曖昧になっていた基本をしっかりおさらいしました。日頃実践することも多く、あらためて勉強になりました。

2011年11月23日

台飾りと付薄茶

宗康先生招請研究会

望月宗盛(甲府不白会)

天目台を飾る

「台飾り」は台天目の省略点前・台天目平点前と書物には記されています。どんな心構えで点前を進めるのか、研究会当日まで不安でした。

宗康先生の到着を待って、茶席、観客席が設えられました。そして漠然としていた気持ちが落ち着き徐々に亭主役を勉めさせていただく心構えを感じ始めました。

心と身体が一体となり、おもてなしをするしぐさを懇切丁寧にご指導していただきました。心を表現する難しさと茶道の奥深さをしみじみと感じました。そして生涯勉強の世界であることを再認識できました有意義な一日でした。

2011年11月22日

岩手不白会研究会レポート 2

家元招請研究会−【茶事の実践】

岩手不白会

「茶事の実践」の家元招請研究会各席の茶事のレポートから2席を紹介します。この2席を含む全19席のレポートは、Facebookの江戸千家ページでご覧いただけます。

次のリンクをクリックしてください。

●岩手不白会研究会レポート2(全19席)

…… ……

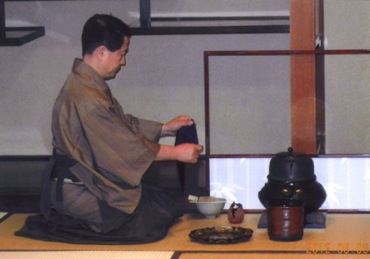

平成二十三年十一月二十二日

亭主 田中宗玲 場所 拙宅

客 菊池宗和様 小田島宗寂様 福士宗久様

(会記省略)

(客の感想)

その素晴らしく清々しい雰囲気の茶室に鬼霰の広口釜が圧倒的な存在感を放っていました。寒さも深まっていたこの時期には暖かい湯気と立派な胴炭が何よりのごちそうに思えました。また、食べ切れないほどの美味しいお料理に亭主の心遣いを身にしみて感じ、相客さまと共にその後の席の和気あいあい振りを十分に楽しんだ研究会でした。

田中先生の優しいお人柄が表れたお茶席だったと振り返り思います。

(亭主の感想)

お客様三名、亭主、半東、水屋、社中のお手伝いをいただき亭主を務めることになりました。日々ばたばたと生活している私には、時間内での茶事の実践で、お客様のおもてなし、気配り又、心の大切さ等々実感しました。

今後益々心新たに精進したいと思っております。

◇ ◇ ◇

◎茶事の実践研究会

平成二十三年十一月二十三日

三田宗明宅 聴雪庵

正客 お家元様 次客 沢田宗彦様 詰 小苅米宗翠様

亭主 三田宗明 半東 三田宗廣 水屋 澤野宗桂

(会記省略)

(お家元からいただいたお葉書)

「医家三代の館つましやか

紅葉して金色浄土ここにあり 雪」

この度は懇親の茶事にお招きいただきありがとうございました。

(沢田宗彦先生からのお手紙の中から一文)

亭主と正客の家元音のお話のやりとり、お互いに心から敬い自然体で喜びを分かち合いながらお茶事が進み、同席の私は胸が熱くなりました。お茶事の素晴らしさを切実に感じました。

……………

小苅米宗翠先生には、お詰にて大変お世話になりましたのに、早々と御丁寧な御礼状を賜り、お濃茶が熱くて美味しかったとお書き下さいまして嬉しく存じました。

(亭主の感想)

老齢の私は今回の茶事は最後の御指導いただけるお茶事と思い、張り切って参加致しましたところ間際になってお正客様にお家元様と伺い驚きやら、うれしさやら、おそれ多い感情に心は乱れました。その上、沢田大先生までお迎えすることが、決まり、心の動揺は隠し切れませんでしたが、幸いお詰が小苅米先生でしたので、意を決して、身体は不自由でも誠心誠意おもてなしを致すべく務めました。思うような充分なことは出来ませんで申し訳なく思っております。でもお茶事の高尚な交わりをご熱心に永年にわたり御教導下さったお家元の有り難いご恩を今回の茶事であらためて深め感謝申し上げております。

岩手不白会研究会随行報告

家元招請研究会−【茶事の実践】

沢田宗彦(東京不白会)

茶事を担当した席主に家元から色紙の贈呈

翌日は十軒の実践です。私は三田宗明様のお席で、お家元とご一緒でした。お懐石の後、九十五歳の三田先生のお点前で濃茶、主客敬い合い、久し振りの再会を喜ぶ家元との会話に次客の私は胸キュンでした。主客直心の交わりを目の前にして、この経験は私の宝ものになりました。

二日間で十九軒本格的なお茶事の実践です。随行の前から早々と工藤様、三田様からご招待状が届き、万事行き届いていました。研究会の後、席持ちの各ご亭主から、客組み、会記、懐石献立、主客の感想、写真などA4一、二枚にまとめ、寄せられています。お家元にもこの記録が送られて来ており、拝見させてもらいました。この記録によって、実践内容が忘れられること無く積み上げられて岩手不白会みなさんの貴重な共有財産になっている様子です。