2010年11月27日

乱飾許状式に列席して

疋田宗静(静岡不白会)

一昨年の暮、思いがけず主人の病を得、来年の家元での相伝式に三人の若い人達を連れて行くという責任のみを目的として、一年を過ごしてまいりました。通いなれたお家元の門前に立ち、歩進めた時の感激は一生忘れることのできない程の思いでございました。

清められた玄関、水を打った中庭を通り、温められた寄付に、研究会でお世話になった先生方にお会いしたときは、嬉しうございました。

床に飾られた、数々のお道具の箱書きも見、三々五々正装で集まっていらっしゃる皆様と緊張して待つことしばし。お家元自らのお迎え付け、入席。間もなく流れるような家元のお炭点前が始まり、続いて奥様お手づからのお懐石、お祝の御酒をいただき、一年分を、ゆったりと味わった思いでございました。

中立ちの後、、白椿一輪、凛と生けられた床に迎えられました。自分自身がいただいたときは、ただただ夢中で、お看板を胸に抱いて夕暮れの街を帰路についたことしか覚えていないのに、この度、台天目、盆点から総合して乱飾へと続く、一連のお点前を夢中で拝見し、自分自身の相伝式のように感じました。

三人の社中、それぞれによい御茶名をいただき、家元自ら許状、お看板を授けてくださいました。その重みを忘れることなく、日本の伝統美をである茶の湯を引き継げるよう、社中一同精進したいと思っております。

どんなことがあったときも、この道一筋に歩んで来て、本当に良かったと思っています。これからも皆と一緒に一歩ずつ歩いて行きたいと思っています。

2010年11月23日

「貴人清次」を学ぶ

宗康先生招請研究会−【貴人清次】

飯野宗志(甲府不白会)

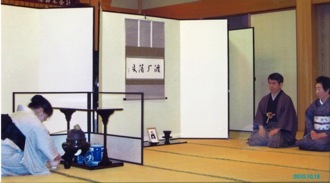

貴人点の指導

蓮鶴先生お好みの雲鶴棚を使っての研究会としました。宮澤支部長が体調を崩され欠席され、心細い限りでした。少ない人数の研究会でしたが、宗康先生の「少人数の方がかえってよく勉強ができますよ」というお言葉に励まされました。

身分制度がはっきりしていた時代の点前ではあるが、現代では客を敬うことの大切な点前として学び取ることがある。また、貴人のお供の清次は、貴人に対して十分に気を遣う役目であることがよく理解できました。

遅々とした一歩ではありますが、根気よく学んで行きたいと思います。

2010年11月20日

青森・七戸不白会合同研究会

宗康先生招請研究会−【貴人清次】

田中宗恭(七戸不白会)

研究会の前に茶筌供養の式

宗康先生をお迎えして「茶筌供養」を行い、続いて「貴人清次」のご指導をいただきました。会場は茶筌塚の建立地、青岩寺にお願いし、ご協力により準備を進めて当日を迎えました。

午前の部は七戸不白会会長のご挨拶により、ご逝去なされた蓮鶴先生を哀悼し一同黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りいたしました。

この度の茶筌供養は久々だったのでたくさん持ち寄られた茶筅を三方に盛って釈迦如来の御許にお供えして始められました。和尚様のしめやかな読経が続く中、宗康先生のお点前により点てられたお茶は、青森不白会会長より厳かに供されました。

そして滞りなく寺庭の一画に安置されている苔色をまとった茶筌塚の前に茶筌の火が焚かれました。

貴人を迎え挨拶

午後の課題「貴人清次」の研究会では亭主役を担いましたが、貴人を敬う気持ちを動作に表す等々不安を抱えたまま本番に臨んだ次第でした。先生の懇切丁寧なご指導によってどうにか貴人の一服を差し上げることができました。

先生のまとめの講義をうかがってこれまで曖昧でありました台天目と貴人清次の相違点をしっかりと勉強できました。また主従の関係の厳しい時代の茶の心の一端に触れることができた貴重なお話でした。今回のお亭主役の経験から学んだことを今後のお稽古に活かして参りたいと思っております。

2010年11月7日

「実りの秋」

家元招請研究会−【基本】

野辺宗美(熊谷不白会)

午前中はお家元のご指導のもと、「基本の動作」。お辞儀、歩き方、間の保ち方の意義など立居振る舞いを、参加者皆で互いに向き合い、実践致しました。

続いてお香の勉強。香炉の灰作りを拝見し、その美しさに感嘆しました。聞いたお香も素晴らしいものでした。

これからもお稽古に精進していかなければとつくづく思いました。

参加者一同充実感に笑みこぼれ、素晴らしい一日でございました。

2010年11月3日

青森市諸流の茶会に学ぶ

畑山智恵(青森不白会)

去る十一月三日、地善知鳥神社において恒例の諸流の茶会が開催された。茶道の六流派が参加する中、江戸千家では青森不白会木立先生が席主を務められ、経験の浅い私も社中の一人としてお手伝いすることになり、前日の支度から参加した。先生のご指導のもと如何にお客様を快く迎えることができるか、会場の設営、道具の取り合わせ等、とてもよい勉強になった。

はじめて目にした、脇床にどっしりと据えられた茶壺。木立先生の茶壺のお話と合わせて茶の湯の長い歴史を痛感した。

当日はお菓子の盛りつけ、点前、半東と、未熟な私にはかなりの大役。日頃先生のおっしゃる「お客様においしいお茶を差し上げる」ということを心にしっかりとめて頑張ろうと思った。

当日の朝早く床に花が活けられた。つわぶきのかげからそっと「照り葉」が覗くのを見て、秋の終わりがこんなに小さな世界に表現されている素晴らしさに思わず感動した。

お菓子を盛り付けているとき、社中の若い方が次のように話しかけた。

「ここの列を少しこちらに角度を変えたら、お客様はとりやすいと思いますけれど、どうでしょうか」。私は、この一言に全身を打たれたような感動を覚えた。私は自分から見た目、自分のやりやすいやり方、それがすべてでした。「お客様においしいお茶を」という精神が、こんな細やかな事にまで及んでこそつながるのだということを改めて考えさせられた。

私の点前は最後だったので、気持ちの上で少しは余裕があるはずが、かなりの緊張でいくつか失敗がありました。しかしお道具の素晴らしさ、お花の見事さ、秀衡塗の見事に大きな菓子器、そしてお客様の感動の声等によって、救われた気がした。

いろいろな面でお客様と同様、私自身の感性が少しずつでも上達すればそれがお客様に通ずる道と、とても勉強になった二日間でした。

2010年10月24日

「濃茶の基本」亭主と半東

家元招請研究会−【基本】

八女不白会

中立後、床屋炉辺を整える

風炉の濃茶点前が課題です。お家元が奨められている亭主も相伴する新しい濃茶、心をこめて練り上げた艶やかな濃茶をお客様だけに飲んでもらうのではなく亭主も喫する、共に味わう、研究会席中での張りつめた空気の中で濃茶を口にした時、体中に安堵の気持ちが流れました。

きっとお客様と同じ気持ち、同じ思いなのだと実感いたしました。自分の点てた茶の具合を確かめながら程よくのどをうるおして通るお茶に無事お点前が済んだことの安心と喜びで一杯でした。まさに一味同心! 新しい濃茶のあり方早速お稽古に取り入れてみようと楽しみです。

今年の研究会のテーマの一つ、亭主相伴

以前から自分の立居に不安を感じていたので、よい機会だと思いました。先生方より幾度かお稽古させていただくうちに、半東の「目立たず、急がず、遅れず」の大変さに驚きました。

当日、大勢の方達が見守る中、緊張でぎこちない半東でしたが、家元の指導を受け、無事に務めを果たすことができました。未だ未だこれから……「常」こそ大事と思い当たりました。 立居は、私の永遠のテーマとなりそうです。

2010年10月23日

名残の茶会

西村宗櫛(ロサンゼルス不白会)

やぶれ風炉にて炭点前

茶道江戸千家ロサンゼルス不白会の西村宗櫛社中は十月二十三日、「名残りの茶会」を西村宗櫛宅「錦泉庵」で開催した。「仲秋の名月」を祝う茶会におよそ三十人が参加し、日本の風物詩を堪能する茶席となった。

ベランダで月見、初座で点心懐石のあと炭点前と続き、濃茶席では乗富克久さんが亭主を務め、厳かな雰囲気漂う茶室に十七人の客を迎え入れた。床に掛けられたのは十代川上宗雪筆の「中秋」、時代籠の花入に飾られたすすきと菊が秋の彩りを添える。

香合は名月・吉向窯七世松月、香は秋篠、釜は惣霰地紋鶴首釜・菊池正直作のやぶれ風炉。水指は享保の高取焼細一重口、茶入は宗胡録耳付き写し、茶碗は李朝、替には李朝・高取を使用。茶杓は松斉作の輪島塗の秋もみじ、茶は星野園の星の奥が使われた。茶道を習い始めて十年という乗富さんは、一つひとつ美しい所作で茶を点てていく。

濃茶席のしつらい

茶席参加者は日本人だけでなく、渡米してまだ一年というモンゴル人のソゴ・ガンゼンさんは茶席を終え、「日本の伝統文化を体験し、あらためてその素晴らしさを実感できた。また参加したい」と述べ、はじめての茶会を楽しんだ。

濃茶点前

西村宗櫛氏は参加者に対し「日本の伝統文化のひとつである茶道に興味を持ってくれたことをうれしく思います」と謝意を表し、「これからもぜひ参加し、茶道を楽しんでほしい」と今後の継続的な参加を呼びかけた。心温まるもてなしに、参加者一同から感謝するとともに、日本の伝統行事の茶道の奥ゆかしさを再認識する日となった。

立礼の薄茶席

点心を楽しむ

2010年10月17日

貴人清次-台天目との共通性と相違点-

宗康先生招請研究会−【貴人清次】

竹花宗昭(岩手不白会)

研究会に先立ち、澤野支部長より蓮鶴先生の遺影にお茶が供えられた

テーマは「台天目と貴人清次」。ともに貴人点ながら、その違いは何か? 身分制度のはっきりしていた時代の貴人と清次のあり方など興味深いお話でした。茶会に貴人をお迎えした時、清次の礼節と心配り、清次以下の客同士は極力無言。お点前をする方の心遣いとして貴人にお茶を差し上げるには、新しい道具でお点前をすることを心がける、など、現代にも通じる大切な作法と思われました。

実践として、及台子に皆具、新しい木地の天目台と天目茶碗、高坏の菓子器と貴人をお迎えするための準備をしました。

清次が、亭主の点てた茶を貴人に呈する

貴人、清次、お詰、そして亭主と半東がそれぞれに学びながら役目を果たすことができてほっとしております。

宗康先生が「母が見ておりますので……」と何度もおっしゃっていらしたのが印象に残りました。ご遺影が静かに微笑んで私どもの研究会の様子をごらんになっておられました。

2010年9月26日

「一味同心」を実感した日

家元招請研究会−【炭、濃茶、薄茶】

児玉宗純(山形不白会)

今回は、主も濃茶を相伴する勉強です。私は、亭主をおおせつかりましたので、お客様との一体感を大切に、考えることに致しました。

当日はまず、体操と呼吸法、立居を学び、ゆっくり、じっくり呼吸を整えての動きに、心が落ち着きすっきりとしました。普段から息を深く吐き出すこととバランスのとれた動きは意識したいと思います。

お濃茶を手回しで送る

床のお軸は、名心庵筆「天海無尽」。いよいよ初座です。お客様が席入りされ、流れに沿って進みました。炭点前では、濃茶の時の湯相を計る合理的な炭の組み方と、炉と風炉で用いる灰器の灰のことなどをご指導いただき、みなさんがうなずいておられました。お客様との会話はなごやかで、後座で濃茶をいただくには良い雰囲気だったと思います。

「相伴いたします」は、声に出して相手に伝えること。茶を練る時は、最初の湯をたっぷりと後の湯はゆるめる程度にと指摘され、深く理解できました。

私の点てたお茶が、私の元に差し出され一口いただいた時、ようやくほっとした気持ちになりました。主と客が一碗を介していただく茶事は、亭主にとってもお客様にとっても格別でしたし新鮮でした。心に残る「一味同心」でした。亭主の心得、難しさも実感した一日となりました。

2010年9月21日

基本の基

家元招請研究会−【濃茶の基本】

中原宗美(青森不白会)

濃茶点前の流れを熱心に見学

研究会初担当となる私たちは、緊張と不安の余りつい早口の小走りになりがちでしたが、家元ご指導による柔軟体操と呼吸法によって、身体のコリは少し解消された気はするものの、呼吸はまだ長息には至らないまま、お客様をお迎えいたしました。

炭点前では、下火の大切さ、また拝見の間に空気を通すことで火を起こしやすくするという意味について、そして、お濃茶のときにうまく湯が湧くよう炭火を持続させるための炭の量の工夫等を学びました。

本年度研究会課題の亭主相伴

研究会に参加して、今回も自分の認識不足を痛感させられました。特に、基本をお点前の手順であり、所作と考え、その習熟にのみとらわれ、茶事の流れの中でとらえ切れておりませんでした。お迎えしたお客様におもてなしの心を伝え、心和むお茶事とするための基本磨きであることを、遅まきながら気づかされた一日でした。そして、溜め息混じりの長息ですが、お茶に対する思いをじっくり見直す貴重な機会をいただけたことに感謝しております。

青森の前日、同内容の研究会が七戸不白会でも催された

東京の地で、ゆったりと美声を響かせてるであろう邯鄲に思いを巡らせつつ報告とさせていただきます。

2010年9月19日

基本の点前を学んで

家元招請研究会−【基本】

古舘ヨネ(七戸不白会)

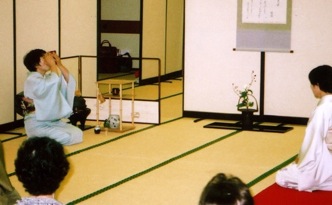

点前の要所要所で家元による見本点前が行われる

濃茶点前では途中でお家元が四方捌き、茶筌通しのお手本を示してくださり、流れるような動きの中で道具を一つ一つ丁寧に扱う様子を間近で見ることができとても勉強になりました。

亭主役、客役から、さまざまな感想が述べられる

反省するときりがありませんが、貴重な経験の中で得たものを糧にこれからの稽古を続けてまいりたいと思います。

2010年9月4日

妙高天心茶会バス旅行に参加して

幸田宗陽(福島不白会)

天心山荘茶室

「美の国からの美のための大使……天心。妙高高原こそなり、霊感満ち満つ世界一! 世界一の景勝の地!」との案内板を目にして、ここはそういう土地なのかと、記憶にとどめ山荘に向かいました。

お家元の供茶式が厳かに始まり、六角堂の天心像の前に捧げられた白天目の前で、袴姿に式章を懸け、般若経を唱える会員の方のうしろで、今ここに参加できました幸せに感謝致しました。

天心山荘のお席は、一行づつ替わる金と銀の法華経のお軸、端正な文字の並びに心の引き締まる思いが致しました。

視線を落とすと、野の花に囲まれて真ん中に納まった濃いピンクの蕾の蓮が、経筒の緑青に清楚さを一層映えさせて心和ませてくれました。右脇床には観音様。

「天心は美術品を自分のためには収集しなかったが、同じ興福寺の千体仏をひとつ持っておられた」とのお話しを伺い、合掌しながら観音様に対う前客のお姿に安堵感をつのらせながら拝しました。

欠けた左手には何をお持ちになられていたのでしょうか?

席主の天心への心のこもった床の飾りに早くも温かい気持ちでいっぱいになりました。九年の間には、と、お正客様のお話によると「山から押し寄せてきた雲が、そのまま茶室を通り抜けていったときもあったとか。雲龍に乗って天心の魂が御礼に現れたに違いない。そして月の夜ではないが、霧の中、プリヤンヴァダ夫人の足音を、いや、プリヤンヴァダ夫人の詩を聞いていたのかも知れないと、三方開け放たれた高い和室に座して、はるか斑尾の連なる山々をぼんやり眺めながら、解放された頭で思い巡らせてしまいました。この地は不思議が不思議でない地なのだから。

替茶碗、蝶の絵の荘子。夢なのか、自分が蝶なのか、蝶が自分なのか、のご説明に、昨日見学した光悦作「不二山」は、離れて富士山と感じるのではなく、茶碗それ自身が富士山だったのかと思えてきました。

諏訪大社の参拝、サンリツ服部美術館見学、そしておいしかった昼食、私たちの満足の顔に「本番は明日ですよ」とお家元が一言。

その本番は、限られた時間でしたのに、なぜかゆったりとした長いときを過ごした様に感じました。細かく泡立てられたお抹茶ののど越しのなめらかな味わいに、これが本番なのだとうなづきました。

2010年8月29日

基本を大切に –一つの所作に心をこめて–

家元招請研究会−【濃茶の基本】

石井良子(福島不白会)

濃茶器の準備

最初に、良い姿勢を保つこと、身体を柔らかくし腹式呼吸により心を落ち着かせることの大切さ、座る、立つ、真行草のお辞儀と実践しつつ、身体の「基本」の指導を受けました。

点前の基本では、濃茶点前の亭主を務めることになりました。

初座の炭点前は代点でしたから、点前の間お正客と会話を交わすという稽古になりました。

後座の始まる前にお花を生けて床にはお家元自筆の「無事」のお軸。お客を迎え、濃茶の点前をはじめました。二度ほど中断し、お家元の服紗四方払い、茶入、茶杓の吹き方、茶筌通し、茶碗を温める所作の見本を、身近に拝見することができました。日頃の稽古は点前の所作の流れを重視してきましたが、「基本」の大切さを再認識いたしました。

濃茶点前 道具拝見の場面

2010年8月2日

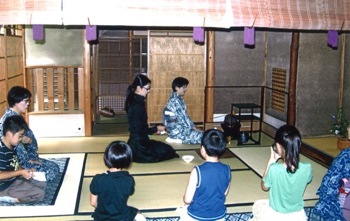

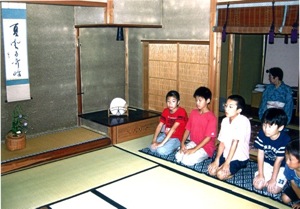

小学生体験茶会を開催して

中野里雪(新潟不白会)

はじめての茶室、はじめてのお抹茶

母の中野宗順がごあいさつや、お茶室、日本文化の話を分かりやすくお話した後、五人がお社中のお点前を拝見しお菓子とお茶をいただき、残りが立礼席で実際に自分のお茶を点ててみて味わい、それぞれ交代するという段取りにしました。

思わず背筋が伸びる

また、子供たちの会を終えて、お世話役のお母様方に一服差し上げた折にも、お茶が大変美味しいと喜ばれ、興味をもたれたようです。以前はおそらく日本の日常生活の延長線上であり、常識であったことが、現代では心理的にも特別な非日常と捉えられていることを改めて感じました。そして一服のお茶がつながりを作ってくれるように思います。

娘のおかげで持てた世代の異なったお客様に、私たちもおもてなしの本質を考え、実践する機会を得ることができました。同時に日々行っている稽古の意味を再認識しました。

お家元のご指導を指針に、気軽に、しかし基本はおろそかにせず、これからもお茶を日常に取り入れる様々な取り組みに関わって精進してまいりたいと思います。

お抹茶を点ててみる

お抹茶の味は?

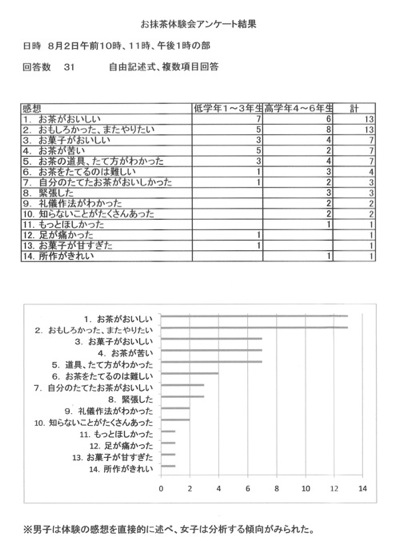

アンケートの分析結果

2010年8月1日

熊谷不白会 夏季講習会開催

根岸宗昌(熊谷不白会)

濃茶点前を学ぶ–亭主相伴

■テーマ 1 濃茶の点前

今年の家元研究会の課題である基本「濃茶の点前」の勉強を致しました。

席入り後、亭主と正客の挨拶があり、代点による炭点前。初めて見た透木釜と遠山の灰の景色、炭の美しさに目を見張りました。

炭点前

また、「山中歴日無」のお床、雪花紋の風炉先等、お道具についての熱心に会話がなされ、おいしいお茶をいただくとともに道具を観賞し楽しむことの大切さを学びました。

■テーマ 2 香付き花月

無言での作法を重視する花月。静まり返り、名香羅国の香りがただよう中での花月はより一層緊張感が高まり趣が感じられました。香合は会場に回され、皆で香りを楽しみました。

香付き花月

支部長先生の丁寧な説明のもと、一回目は五人で、二回目は十数名での実践。難しかったですが、慣れるに従い楽しさも感じてきました。

猛暑の中での一日講習会でしたが、参加者の熱意が暑さを吹き飛ばすほどで充実した時間となりました。

2010年7月29日

日本の茶の湯について

Dr. Juergen Ploetz (ドクター ユルゲン・プレッツ)(ドイツ在住)

ドクター ユルゲン プレッツ

日本の茶の湯は、ドイツではほとんど知られていません。多くの人がこれについて聞いてはいるものの、その奥に何が隠されているか、また、Teezeremonie がどのような意味を持つのか、知る人はご く僅かです。私達ヨーロッパ人が茶の湯の表現に用いている、ドイツ語のTee-"Zeremonie" 、英語の Tea ceremony そして、 フランス語の Cérémonie du thé という概念が、既にヨーロッパにおける知識の欠如を示しています。そして、この表現の表面的な第一印象は、「儀式」あるいは「厳格に規則付けられた飲茶」です。

精神的な道としての茶の湯の理解を持たない私達が初めて茶の湯に接するとき、(予想に反して)率直さと思いやりが求められます。そして、普段と異なる立場、目新しい茶室の様子、制限された空間での動きや仕草が私達を最初不安にします。しかし、この不安は、同時に日常的に習慣化している態度や動作の型から私達を解放してくれるもので、不安を克服すると、私達は、より思いやり深くなり、同時に精神的な安らぎを与えられます。思いやりと落ち着いた静寂、という茶の湯の本質的な特徴は、私にとって茶の湯の初めであり、これからもたびたび私をヴュルツブルクでの茶の湯へ導いてくれるでしょう。

精神的な道としての茶の湯の理解を持たない私達が初めて茶の湯に接するとき、(予想に反して)率直さと思いやりが求められます。そして、普段と異なる立場、目新しい茶室の様子、制限された空間での動きや仕草が私達を最初不安にします。しかし、この不安は、同時に日常的に習慣化している態度や動作の型から私達を解放してくれるもので、不安を克服すると、私達は、より思いやり深くなり、同時に精神的な安らぎを与えられます。思いやりと落ち着いた静寂、という茶の湯の本質的な特徴は、私にとって茶の湯の初めであり、これからもたびたび私をヴュルツブルクでの茶の湯へ導いてくれるでしょう。

(原文)

Die japanische Cha no Yu ist in Deutschland kaum bekannt. Zwar haben viele davon gehört, doch was sich genau dahinter verbirgt und was die Teezeremonie ausmacht, wissen die wenigsten. Die Unkenntnis in Deutschland bzw. in Europa zeigt schon der Begriff, den wir Europäer für die japanische Cha no Yu verwenden, nämlich Tee-"Zeremonie" (engl. Tea ceremony, franz. Cérémonie du thé etc.). Der erste, oberflächliche Eindruck ist in Deutschland der Rituals oder eines streng geregelten Teetrinkens. Das Verständnis der Cha no Yu als Weg, insbesondere als geistiger Weg, ist erst einmal nicht vorhanden. Daher verlangt die erstmalige Teilnahme an der Cha no Yu Offenheit und große Aufmerksamkeit von uns. Bei der ersten Teilnahme sind wir stark verunsichert, da wir uns in einer ungewohnten Situation und einer neuen Umgebung (Teehaus) befinden und uns nicht so frei wie gewohnt bewegen und verhalten können. Diese Unsicherheit ist aber gleichzeitig sehr befreiend. Sie befreit uns von unseren täglichen und alltäglichen Handlungs- und Bewegungsmustern. Sie lässt uns darüber hinaus aufmerksamer werden und beruhigt gleichzeitig den Geist. Aufmerksamkeit (Ichigo Ichie) und Stille (Jaku) sind die beiden Wesenszüge der Cha no Yu, die für mich am Anfang stehen und die mich immer öfter zur Cha no Yu in Würzburg führen.

Jürgen Plötz

Die japanische Cha no Yu ist in Deutschland kaum bekannt. Zwar haben viele davon gehört, doch was sich genau dahinter verbirgt und was die Teezeremonie ausmacht, wissen die wenigsten. Die Unkenntnis in Deutschland bzw. in Europa zeigt schon der Begriff, den wir Europäer für die japanische Cha no Yu verwenden, nämlich Tee-"Zeremonie" (engl. Tea ceremony, franz. Cérémonie du thé etc.). Der erste, oberflächliche Eindruck ist in Deutschland der Rituals oder eines streng geregelten Teetrinkens. Das Verständnis der Cha no Yu als Weg, insbesondere als geistiger Weg, ist erst einmal nicht vorhanden. Daher verlangt die erstmalige Teilnahme an der Cha no Yu Offenheit und große Aufmerksamkeit von uns. Bei der ersten Teilnahme sind wir stark verunsichert, da wir uns in einer ungewohnten Situation und einer neuen Umgebung (Teehaus) befinden und uns nicht so frei wie gewohnt bewegen und verhalten können. Diese Unsicherheit ist aber gleichzeitig sehr befreiend. Sie befreit uns von unseren täglichen und alltäglichen Handlungs- und Bewegungsmustern. Sie lässt uns darüber hinaus aufmerksamer werden und beruhigt gleichzeitig den Geist. Aufmerksamkeit (Ichigo Ichie) und Stille (Jaku) sind die beiden Wesenszüge der Cha no Yu, die für mich am Anfang stehen und die mich immer öfter zur Cha no Yu in Würzburg führen.

Jürgen Plötz

2010年7月25日

茶事研究会

家元招請研究会

長野不白会

茶事の研究会/歓迎の挨拶の場面

去る、七月二十五日、お家元をお迎えして「お茶事」の研究会が行われました。まず、柔軟体操と呼吸法、そして立居の実践指導がありました。終わった頃から心身共に清々しい気持ちになりました。お家元の言うように、普段のお稽古にも取り入れてみたいと思いました。

それから「お茶事」の流れに沿って迎付から始まりお正客からのお席入り、ご亭主とお正客のご挨拶、お炭点前と進みました。

濃茶点前では、途中お家元による服紗捌き、茶筌通しの見本のお点前があり、ご指導というより芸術の域として拝見しました。

点て出されたお濃茶はお正客から順にお詰まで廻り、最後にご亭主もいただきました。これは一碗のお茶で主客がより近くに感じるという「お茶事」にぴったりの趣向であると思いました。

薄茶点前は私が担当しましたが、お正客になられたお家元にもう少し大服で差し上げればよかったと反省しました。今回研究会に参加して何事も臨機応変が大事ということを感じました。それにはまず基本ができていないと成り立たないことであり、改めて基本の大切さを感じた一日でした。

研究会終了後、記念撮影

亭主の役割で学ばせていただきました。朝からそれぞれの役割、炭点前を担当する人、薄茶をする人、濃茶は私が、と、各々に準備をして席を設え、お家元をお迎えしました。

点前座を改め、お客様をお迎えし、席入りをしたお客様との挨拶。お招きした側の配慮を表わすことについて学びました。

炭点前が進む中でも、私は亭主として座を取り仕切るという役割があること、炭点前と薄茶は他の人の役割と思い、自覚がなかったことは大変な反省点でした。

濃茶点前では、途中でお家元が見本を示しながら、丁寧にご指導をいただきました。

「特に濃茶はゆっくりの方がいいですね」「鐶が熱かったら、服紗を使っていいですよ」と点前の途中で具体的に指摘してくださったので深く理解でき、また、落ち着いて点前を進めることができました。

お客様をお招きした時の亭主の心構えを、日常の暮らしの中にとり入れていきたいと思いました。

2010年7月4日

清次を担当して

宗康先生招請研究会−【貴人清次】

中尾宗禮(新潟不白会)

貴人を迎えて天目茶碗による点前

午前中「貴人清次」、午後「茶道具の仕舞い方」について、ご指導いただきました

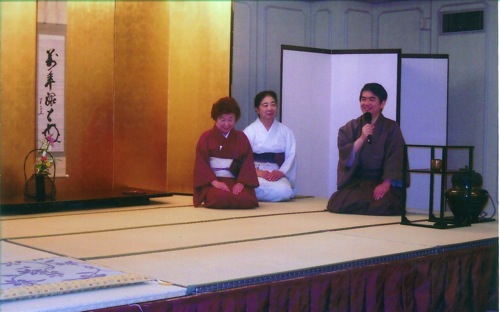

「お茶事において貴人をお招きする」ということで、会場がホテルでしたので、お席造りを舞台形式と致しました。配役は抽選で、たまたま貴人は男性、そして清次役が私となりました。進行中ポイントの所々で、宗康先生の解説とご指導をいただき、お殿様にお仕えする家来の心配りや所作、お殿様と亭主との間に座し、臨機応変の対応が大切なのだと学ばせていただきました。

宗康先生による貴人点解説

午後は、茶道具の仕舞い方について、箱紐、長緒の結び方、風呂敷での包み方等、会員の方々は、持参の道具で熱心に練習いたしました。宗康先生に身近にご指導をいただきたいと次々に舞台に上り、大変和やかな研究会となりました。

2010年6月22日

あやめ祭りを終えて-私の町の小さなお茶会を育む

面川晴雪(福島不白会)

興味津々で茶筌を振る少女たち

町にある県立高校のオランダ姉妹校との交流会や国際交流クラブの場で、「お茶を点ててみましょう」と体験コーナーを担当してきたことから、今年度は町民の皆様と体験しようと計画しました。

六月二十二日、テーブルをコの字型に設営した会場では、盆に菓子とお茶と湯を入れた茶碗、茶筌をのせてお運びし、点て方や飲み方を話しながらお茶を味わっていただきました。

昨年「もう一服」と言って、二服の抹茶を飲んだ女児は四歳になり、「私もやる」と満面の笑みで席につき体験をしました。部活帰りの中学生も訪れて、興味津々に茶筌を振り、一服のお茶を「おいしい」と、ほっと一息の安堵を得たようでした。また、この祭りより先に行われた春の文化祭生花コーナーでお茶の体験をした親子は、「今日のお茶会を楽しみにして来ましたよ」と、にこにこの笑顔で席に着きました。

カナダからの外国人英語教師は、「はじめてです。にがいのかと思いましたらおいしいんですね」。幼児は「幼稚園でやったことあるよ。いい味がするよ」……。八十代の方は「女学校で習いましたよ」と、コの字型の茶席はにぎやかな繁盛でした。社中の方々の心あたたかな応対で、笑みのこぼれる和やかな茶会となりました。

これからも、多くの人にお茶の文化を体験してもらい、私の住む町の小さなお茶会を育んでいきたいと思います。

2010年6月20日

主題に合わせて古を偲ぶ

宗康先生招請研究会−【貴人清次】

有吉宗夏(久留米不白会)

貴人に茶を点てる

貴人と清次

茶道具の仕舞い方。長緒の結び方ほか箱紐の結び方、風炉敷の包み方など