2011年11月13日

実践で予行練習を

家元招請研究会−【茶事の実践】

栗山宗薫(静岡不白会)

お家元から常々「無理せず、自分のできることから実践しなさい」と伺っておりましたので、気持ちを楽に持ち身の丈にあったことをすると決めました。

先ず事前に、友人三人を家に招きお茶事をすることにしました。教本「茶席の支度」を参考にし、茶道具、茶花、点心等流れを具体的にイメージしながら計画を立てました。家には炉がありませんので風炉で、水屋も廊下を工夫しました。床の間に掛物を掛け、花生を置き、お灰を整えた風炉を据えると茶席らしくなりました。点心は季節の素材を使い、お花も庭や道端の草花を用意しました。試行錯誤の繰り返しでしたが、自分のアイディアで一席を作っていくのは、今まで見過ごしていた事の発見でもありました。

十一月十三日に家元招請研究会に向けては、同じ社中の半東、水屋のお当番と三人で準備をしました。お道具はなるべく自分の物を使用する。炉辺の道具は先生にお借りする。点心は持ち寄りでということにしました。

事前に実践することにより、それぞれの手順の意味が理解できました。お家元のお話の中に、「稽古で半分、実践で半分が二倍、三倍の力になる」とお聞きしたことがありますが、納得致しました。

一席を設けるには、大変な労力を伴いますが、楽しい過程でもありました。お客様と心を通わせることは、自分自身の心も豊になる一時でした。これからも茶の湯に精進していきたいと思います。

当日は、見事な秋晴れで、富士山も雪化粧をしてお家元を迎えてくれたことはなによりでした。

2011年11月6日

心尽くしのご相伝式

福田宗勝(大分不白会)

十一月六日、大分支部では、お家元をお迎えして乱飾のご相伝式が行われました。生憎の雨でお家元には御苦労をおかけしてしまいましたが、感動いっぱいのご相伝式でした。しっとり濡れた露地の草木に落ち着きをもらって始まった朝。寄付では期待と緊張が少しずつ膨らみます。そしてお席入り。ぴいんと張った空気、胸が高鳴ります。お家元のお炭点前。息を潜めてしっかり拝見に浸る皆。私もお家元のお点前やお話に神経を集中させました。感動と緊張、至福の時。お茶事が続いていきました。お茶事の後、お家元より、親しく和やかに許状をいただいた十二名、だれもが感激、感激の表情でした。

ご相伝式で受け取らせていただく事がいろいろあった中、私の心に強く響いたのは、私共の為にお家元がお持ち下さったお軸、「紅爐一點雪」です。

「『こうろいってんのゆき』と読みますが、皆さんは、どのように解釈しますか」

情景は想い浮かぶものの、解釈については(うーん)と考え込んだ私でした。

ややあってお家元が話して下さいました。「いろんな解釈ができると思うが、紅く燃える炉中に一片の雪が舞えば、雪という存在は忽ち消える厳しい現象。この厳しい現象を回避するか否かの選択をするならば、敢えてその厳しさに立ち向かう方を取りたい。発想の転換をすることにより、失敗を恐れず勇気を持って挑戦し、新たなものを見つけられる事に期待したい」

といった旨の内容だったかと思います。

逃げ腰弱腰の自分を見透かされたような衝撃と、お家元の物事に対する熱い姿勢を感じました。

「気の短い人には落ち着きを、気のない人には気付かせるために、茶の湯は結構役立つもの」(便覧四十五号)とお家元が書かれていましたが、「気付かぬ」私は、茶の湯のお陰で教えられ、気付かされの機をいただいたと実感すること多々ありました。そして此の度の大きな気づかされ、「紅爐一點雪」です。お家元よりのこの励まし、贐の言葉は、ご相伝式でいただいた大切な物の一つです。今後は、茶の湯を含め生活の中で、私の歩む道の新たな灯にしていきたいと思います。

2011年10月22日

半東として

家元招請研究会−【茶事の実践】

今川宗寿(久留米不白会)

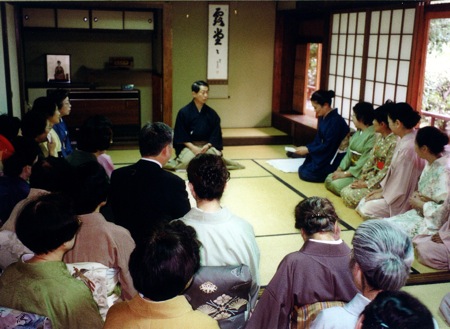

一堂に会しての反省会

前回の席持の際、宗匠からいただいた色紙『観楓』を亭主は床に掛け、茶事が始まりました。

懐石は、亭主の心のこもった秋の味覚の盛り合わせのお膳とお酒。椀ものをお出しした後、亭主も相伴されました。

お庭の紅葉には早いものの、ウメモドキの実が見ごろでしたので、お縁の障子を開け、秋の日差しの中会話もはずみ、楽しいお食事のご様子でした。皆様お車のせいかお酒はあまり召し上がらなかったのですが、最後に湯桶がわりにお出しした甘酒がたいそうお気に召したようです。

中立ちの後、掛物をはずし、時代ものの煤竹の籠にアサギリ草、シモバシラ、秋明菊が生けられ、後座へと映りました。

白木の丸卓に亭主手づくりの水指が置かれ、静かな濃茶点前が始まり、一期一会の一碗を亭主もお相伴されました。

半東としては、茶道口に控え、タイミングをみながら臨機応変の心配りと立ち居振る舞いを目指しましたが、ご亭主に助けられて、無事務めることができた気がします。

改めて亭主という役の大変さ、心配りに深く感心すると共に大変勉強となり、心に残る一日となりました。

2011年10月13日

亭主をすることでえた収穫

家元招請研究会−【茶事の実践】

生亀寿雪(山形不白会)

点在する奇岩怪石。堂宇群そして紅く色づき始めた木々の織りなす景観が一望できる庭を、当不白会相談役の芳賀宗紀さんの案内で、お家元と東京不白会の小林宗淳様が到着、早速、お研究会が始まりました。

私は亭主の大役で、挨拶も緊張気味でしたが、正客の小林様の経験豊かな問いかけや温かいお心遣いで、空気が一気に和らぎ、気持ちが落ち着いてきました。

「懐石」では、山形の食材、料理、お酒等で話が膨らみ、盛り上がりのある楽しい席となりました。小林様から「茶席の会話」の仕方を学ばせていただきました。後日、客役の人達からも同様な感想が寄せられ、大きな収穫を得たようでございます。

「炭点前」で、下火が小さくなり、「湯の沸き具合の一番良い時に濃茶を点てる」という茶会の最も大切なところで落第点をとってしまい、深く反省致しました。

お家元のご講評の中で、次の事が心に残りました。

・濃茶点前までに心の通う会話を多くし、主客が一体感を持てる空間をつくっておくこと。

・茶の湯の稽古では「茶事」の形でお客様をおもてなしできるようになる事が大切。簡単でも良いから、是非自宅に客を呼んで茶事を行うことを勧めたい。

これからも一層精進して茶の道を勉強してまいりたいと存じます。

2011年10月10日

社中の絆

家元招請研究会−【茶事の実践】

餅越宗清(福岡不白会)

今回はテーマ「茶の湯実践」の研究会である。不祥餅越が亭主を仰せつかった。どうしよう、と一瞬ひるんだが、何しろ研究会だから、田中宗正先生社中の仲間がみなでアイディアを出し合い「おもてなし」はいかに為すべきか工夫する勉強会をすればいい。やってみよう。

まず役割を考えた。半東に四方田洋子、水屋を田中万里子に受け持ってもらう。それに田中宗央も加わって案を練っていく。これなら文殊菩薩に劣らない智恵が湧きそうだ。お客様は福岡不白会から四名様をお招きすることにした。場所は街の中央部にほど近い「たそがれ庵」こと賛助会員田中孝邸を六月のお稽古から使うことにした。

十月十日の本番当日は、野菊や水引草が茂る門から玄関まで、しっとりと水を打つ。床の軸は「大聖武」(唐代の名筆、東大寺蔵は国宝)の断簡。花は薄と秋明菊を古銅水注に生けた。この軸は、心を清め和みのなかに緊張感を保つように、との庵主の志かと思う。

茶碗は、旧恩師より拝領の萩、李朝瑠璃の小壺を茶入に見立て、茶杓は黒田辰秋作、銘笹舟を配した。

さてお料理。お向こうは、古唐津に旬の魳を昆布〆。それに冬瓜の椀盛りを供した。この淡緑が漆黒の椀に映えて、清涼の気を誘う。実はこの冬瓜、九十歳の父が丹精をこめて育てた一抱えもある大果なのだ。

省みると、至らぬ私が、田中宗正先生の適切なご教導と社中みなの助け合いのお陰で、亭主の大役を無事務め上げることができたのは、ともにお茶の絆で結ばれた間柄の故である。この絆が今回の研究会で一層強められたことは、何よりの収穫であった。

2011年10月2日

熊谷便り

家元招請研究会−【茶事の実践】

松崎宗渓(熊谷不白会)

村田邸記念写真

小間と立礼席の料理を担当 お料理シスターズ

…… ……

●お家元お迎えしての「村田邸」

神無月二日、家本様がお正客になられ、この上ない喜びでございました。席入り後、ご挨拶し、膳にご飯、向付、強肴、お酒、椀盛しんじょうと進み、楽しく会話が弾みました。主人にも声をかけていただき、喜びでございました。床の「心外無別法」をはじめ、我が家にある物で皆様に愉しんでいただきました。家元さまよりお褒めの言葉を頂戴し、大きな力となりました。茶事の素晴らしさを再確認致しました。

●「野辺邸」では テーマ『歓び』

三十年ぶりに我が家でのお茶事、亭主を務めさせていただきました。一緒にお稽古をしているお仲間に助けられ、不慣れで大変な面もありましたが、結構楽しいひとときでした。この経験から、茶道に対する深い心掛けが必要と痛切に感じました。またの機に、友人、知人をお招きして、茶の湯を通して心豊かに、楽しいひとときを過ごせたらと思います。

●松崎邸 「笛庵」にて テーマ『ゆく秋』

小間で亭主を務めることになった私は、不慣れで不安一杯でした。しかしお客様を前にしての身の動き、気遣い等、いろいろ学ぶ機会となり、貴重な経験でした。初座では武島羽衣のお軸、横笛の香合、後座は鉈籠を掛け、野の花を持ち出し、花所望を致しました。薄明かりの中、床がぽっと明るく美しい光景でした。今回勉強不足で反省点数々ありますが、思い出の日となると存じます。

●松崎邸 「立礼席」にて テーマ「宙」

おもてなしの趣向あれこれ考え、初座と後座の雰囲気をガラッと変える演出を試みました。机、椅子、灯りなどの綿密な配置図や進行表を作成し、テーマ『宙』に会わせたお道具、料理、お菓子を考え、試食も多いに楽しみました。音叉によるBGMも取り入れてみました。先生や料理担当の方に助けられながら、充実した時間を過ごすことができました。

…… ……

これを機に、温かな交流が増えることを望みます。雁の群れの渡りを見送りながら、学びの一日が終わりました。

2011年9月26日

エコと日本文化と茶の湯

椎名宗梨(羅府不白会)

「温故知新」をコンセプトとし、日本文化をエコのアイディアの源泉として紹介するという、先進的な開催主旨が認められ、このお茶会は現地英語新聞二社が一面のトップで報じました。

フォーエヴァーグリーンさんの日米の子ども達による地球温暖化に関する国際交流事業は大変高く評価され、今回のお茶会は、子ども達と環境という視点で考えながら開く事ができ映像作品では茶道監督として紹介され、私自身もとても勉強になりました。

お茶会の様子は、「大量生産・大量消費・大量廃棄」という二十世紀型のビジネスから、新しい目線で持続可能な社会を築く為に、生徒同士が環境問題を議論するビデオレターとして日本に送られるとの事。

これまでに無い評価と新しい視点、世界で認められる日本の姿をお伝えしたく、筆をしたためさせて頂きました。

2011年9月25日

新潟不白会・茶事の実践

家元招請研究会−【茶事の実践】

新潟不白会

●亭主として学ぶ長澤留美子

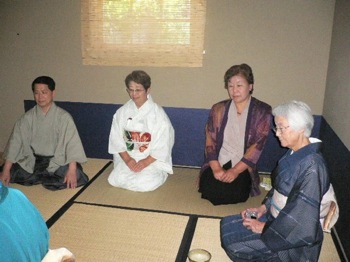

家元招請研究会にて亭主を務めさせていただきました。お客様を招く際の、大切な「基本」を学ぶ勉強会で、家元から直々にお手本を見せて頂き、また、ご指導も賜るといった、大変貴重な時間をいただきました

。 反省点は多かったものの「基本=初心」に立ち返る機会となり、今後の自身への課題、目指すべき姿が明らかとなって、茶道の目標、楽しみが増す機会ともなりました。

茶会にて、お客様が一期一会のひとときを充実して過ごせるよう、亭主はお点前の動作、技術向上だけではなく、常に気配りをし、心を行き届かせる。私も稽古を重ね、真心を込めた対応が、さりげなくできるよう努めたいと思います。

日々雑多で忙しく、時間に追われるような中、私にとって茶道を学ぶ時間というのは、自身を清める時間でもあります。

これからも学べること、おいしいお茶がいただけることに感謝していきたいと思います。

●もてなすことの喜び

佐藤宗孝

茶の湯の実践の研究会、今年は二回目です。前回はお客として小旅行気分でバスに揺られ、楽しんで伺いましたが、今回は迎える側となり、社中で何度も話し合い、手順やお茶、お菓子、お料理、お酒など吟味しました。当日はとにかくお客様が楽しかったと思えるよう、そして秋を満喫できるように心がけました。

席入り後まず花所望をしました。秋の草花を少し大きめの籠に活けて頂きました。そこでお客様と亭主が一体となり、話も弾み、あとは流れるように時間が進み、一献、点心、中立ち、後座ではお盆点前で濃茶を差し上げました。亭主も相伴し、またそこでさらに和やかな空気が流れ、お客様のお顔に笑顔が浮かんでいる様子を拝見した時は、社中全員でおもてなしできたことを嬉しく思いました。

2011年9月18日

実践へ向けての見学

家元招請研究会−【茶事実践】

福井素雪(七戸不白会)

私はお稽古は長くしていますがお茶事の経験はあまりありません。この度の研究会で、お家元の「実践することで茶の湯の楽しさが広がる」とのお言葉を、まず心に刻みました。そのような目で見学していますと、ご亭主やお客の振る舞いや、水屋の方々のお姿に、改めておもてなしの心が感じられるようでした。また、随行でいらしたお正客の足立淳雪先生の思いやり溢れた会話、ゆったりと時が流れ座が和み、心の通ったお席のお茶事でございました。お家元の体操、立居、一つ一つの所作の意味の説明、最後は篠笛の音色をお聞きかせいただき、日本文化の奥の深さに触れることができました。

この度の研究会に参加でき、とても有意義な一日でした。

2011年9月11日

一二三 評価することで学ぶ

博子先生招請研究会−【七事式】

田中宗玲(岩手不白会)

寄付はお家元直筆の団扇にトンボの絵の小幅で、本席のお軸は七事式教本の式法標語の中にある一二三の御初代の「唯有一乗法」、禅語で、大龍和尚のお筆でした。亭主、客五名、見学の会員も緊張と学ぶ意欲で漲っておりました。

はじめのご指導のお陰で、小箱の扱い、札の入れ方等はことなく運びましたが、普段のお点前、お茶の点て方などお稽古を基準に評価される亭主に対して、評価する側の客は亭主のにじみ出るお人柄を考慮し、月、空、花から札を選択し、さらにお点前等の点数を評価する難しさがあり、客も試されているような感じがしました。見学者もそれぞれの思いの札を考え、評価したようでした。

午後は花月を学びましたが、何回稽古しても新しい発見があり大変充実した研究会で、博子先生に衷心より感謝申し上げます。

2011年8月24日

バングラデシュでの茶会--バングラデシュ大使邸にて

高橋宗千(東京不白会)

バングラデシュ大使邸で

滞在したのがちょうどラマダンの期間でしたから、この国の人たちは日の出から飲食を断ち、日没後のラマダン明けに夕食が始まります。必ず食するものとして、サモサ、ブリ、ペアジなど、揚げ物はベンガル人の得意アイテムです。それにバングラデシュの国魚イリッシュのから揚げ、ボッタ、鶏肉のカレー等。

元バングラデシュ大使のハク夫人が親戚、知り合いなどを十数名、客として招待して下さいました。

今回は、ハイソサイティの人々の集まりで、大学教授、ハーブの研究者等の方々から、とても興味を示され、大使夫妻も日本の生活を懐かしんでおられ、大使邸で働く若者も、とても興味を示しておりました。

この度は、財団法人日本財団の社会ボランティア賞の推薦により、当地を訪れることになりましたが、この茶事がバングラデシュでの糸口、文化の懸け橋になればと願っています。

この茶会を催したことで、現地の女性支援の方から、バングラデシュの女性にテーブル茶の作法を、という話が持ち上がっています。

2011年8月7日

上越はすまつり茶会

関宗栄(高田不白会)

サポーターをしながら一生懸命にお点前

会場は時折お堀の蓮の花が揺れ葉がうねり涼風が吹き一服の清涼剤でした。お茶関係の方々、一般市民の皆様、観光で訪れた方々、大勢の方においでいただき、感謝でいっぱいでした。

2011年7月31日

観蓮茶会

田村詠雪(高田不白会)

真夏の暑さに少しでも涼を取り入れる工夫はあるだろうか。お受けしたものの亭主の役が無事務まるだろうか、日が近づくにつれて不安が高まりました。

席を設ける近くの蓮の花咲きが遅く、心配しましたが、間に合うように咲いてくれました。夜中には雨も降りましたが、朝方には雨もあがり茶席の開会には間に合いました。そんなこんなで、最初の挨拶ができるまで緊張しておりましたが、皆様に助けられて無事に担当することができまして感謝しています。

2011年7月25日

風炉の茶事-ロサンゼルス不白会家元招請研究会2

家元招請研究会−【茶事の実践】

藤田宗明(羅府不白会)

それから5年後に若輩の自分に正午の茶事を持たせていただけるとはなんと幸せなことだろうか。自分の茶室で初座から後座へと茶事の流れを通して行ったことは一度も無い。今まで教えていただいたことを復習しながら計画を進めた。頭の中で構想は巡り御家元をはじめお客様をどの様におもてなしするかを考えている時は楽しさが湧いてくる。

当日は夏休みの時期でもあり9歳の娘が在宅しており、5年ぶりに御家元と再会ができた。待合としたリビングルームで娘が御家元にショパンのピアノ夜想曲を弾き、御家元がそのお返しにと笛を一曲吹いてくださった。なんとも和やかな雰囲気の中茶事が始まった。

茶事が終わって記念写真

そのひとつに初座から後座への変化で、特に茶室の明るさを変える事を教えていただいた。茶事の流れに明るさの変化をもたらすとは何と素晴らしい考案だろうか。音楽にしてもダイナミックが無ければ無味乾燥な演奏に終わり、心に響かず機械的である。茶事における変化に日本の美を思い、茶の湯を学ぶ者として大きな感慨があった。

未だ深淵のふちをみるような思いに駆られる。この茶事実践を行ってみて今まで気がつかなかったこと、これから身につけて行きたい事、普段の稽古に取り入れて学びたいことなど大いに勉強させていただいた。自分の茶は手慰みで終わりたくない。辿り着く所はまだ見えもしない遠くにあるがそれに近づいて行きたいと思う。

2011年7月22日

江戸千家ロサンゼルス不白会家元招請研究会

家元招請研究会−【点心懐石による茶事・濃茶】

ロサンゼルス不白会

(先日行われた、ロサンゼルス不白会家元研究会の模様を、現地日本語新聞『羅府新報』から、紹介致します)

錦泉庵での点心

今年のテーマ「点心懐石による茶事」と「濃茶」が中心となり、22日はオーシャンサイドのシェルドン宗園宅訪問、23日は教授者を中心に西村会長宅の「錦泉庵」で、初座の点心懐石、お炭点前、お菓子、中立ちの後、後座では花所望、濃茶、お薄は氷点で持て成した。亭主は西村宗櫛、半東は椎名宗梨が務め、正客に川上宗雪お家元が入った。

中立

午後は家元歓迎昼食会を開催し、顧問・杉葉子氏の挨拶と乾杯の後、お琴・松山夕貴 子姉の演奏、お家元の篠笛演奏の後、お薄がふるまわれた。夕方より、アーバインの佐藤宗陽宅を訪問、茶会がされた。

25日にはパロスバーデスの藤田宗明宅で点心懐石の後、濃茶、薄茶による茶会を催し、4日間におよんだ研究会の総括を行なった。

研究会全体を通して指導に当たったお家元は、「茶事のスタイル、初座から後座へつながる全体の流れを学んだ。

家元を迎えて行なわれた江戸千家ロサンゼルス不白会研究会の2日目の茶席。亭主・新井宗京、半東・和具名幸子、正客・川上宗雪家元、二 客・シェルドン宗園、お詰・西村宗櫛

お家元はまた、細かい所作についても要所ごとに説明。半東が茶を出すタイミング、床の間の箱書きの扱い方などのほか、茶碗のサイズ、茶と湯の量についても「濃茶が余るのは恥ずかしいことではないが、足らなくなるのは恥」と説明、参会者からの質問にも一つひとつ答え、参会者が感想 を自由に述べあったりして、内容の濃い研究会となった。 (敬称略)

皆で記念写真

2011年7月9日

岩手不白会研究会レポート

家元招請研究会−【茶事の実践】

岩手不白会

「茶事の実践」をテーマに家元招請研究会を行った岩手不白会の皆さんが、各席の茶事のレポートを提出されました。本コーナーでは2席のみ紹介します。この2席を含む全17席のレポートは、次の行のリンクをクリックするとご覧いただけます。

●岩手不白会研究会レポート(全17席)

平成二十三年七月九日 小泉宅

亭主 小泉恵雪

客 藤原宗冨 黒沼宗美 平野たか子

(会記省略)

(客の感想)

猛暑日の九日は、朝から蒸し暑い日でございました。小泉先生のお宅は小高いところで少々涼しげでございました。寄付で梅茶をいただき迎付のご案内で茶室へと……。まずお掛物に驚きました。軸いっぱいの滝の絵で、流れ落ちる音が聞こえてくる様で涼しさを感じました。家全体が夏模様で大変楽しい半日を過ごさせていただきました。

(亭主の感想)

未曾有の惨事で心沈む日々、お客様と共に鎮魂の思いを込めてゆっくりとしたひと時をと、お道具合わせやお料理に心を砕きました。直前に、震災を案じた九州の友人から送られた食材を使いたく、苦労しました。お客様に助けていただいて、思い出深い一日となりました。

平成二十三年七月十日

亭主 千田文雪

客 長浜宗幸 高橋宗初 南宗園 浅沼宗洋

(会記省略)

(客の感想)

自然の豊かさに囲まれ、お手づくりの材料でのおもてなし、楽しい会話に感激いたしました。初めての正客も皆さんと共に楽しく務めることができました。(宗幸)お庭から見え隠れする北上川、大木の緑、お席に心を戻すと別世界で本当に楽しいひとときでした(宗初)。三田先生がお話し下さる「お茶事は直心の交わり」を思い出しながら美味のお濃茶を頂戴しました(宗園)手づくり菓子は、私も日頃思っていたことで、とても感動しました。心がこもって最高でした(宗洋)

(亭主の感想)

遠方につき、一時間早めてスタートさせていただきました。酷暑の折、涼風を呼び込み、また、大震災後の一刻も早い復興を〈祈る〉気持ちで道具組をしました。苦手な点心は新鮮さと地物に努め、特にお菓子は、緑陰を提供している栗、柿の木の実をお出ししました。お客様は雪輪会の皆様で、初めてお正客を務められる長浜さんも終始笑顔で語られ、直心の交わりができたように思いました。準備中に悩み多いお茶事も、お客様、水屋に助けられて楽しく無事に終えることができました。

2011年7月1日

紅花山芍薬に魅せられて

西山宗稔(高知不白会)

雨に濡れる紅花山芍薬

余りの美しさに、今年も咲き始めましたとの知らせを受け、梅雨の最中でしたが車でかけつけました。

その山荘に咲く雨に濡れた薄紅のあでやかさ、可憐さは喩えようもなく美しく、思わず感嘆の声をあげました。昔、愛媛の皿ヶ峰では林床の中によく見かけたそうですが、その美しさゆえの盗掘、自生地の開発などで今では絶滅危惧類として指定され、幻の花とのことです。

十三歳でお茶のお稽古をはじめ七十年、はじめて出逢った紅芍薬の花の美しさに魅かれ、一筆したためました。

2011年6月28日

福島不白会 二十周年記念の食事会

白井宗節(福島不白会支部長)

初代支部長徳山先生を囲む

六月二十八日、新白河駅前のホテルに宗匠、宗康先生をお迎えし、また初代支部長の徳山宗玉先生も車椅子で出席して下さいました。

宗匠からは二十周年を祝うお言葉と、東日本大震災の被災のお見舞いの言葉をいただきました。徳山初代支部長が会の基礎を築いてくれ、岩谷前支部長が充実した会に育ててくれて福島不白会の現在があることを改めて思いました。

被災以後、福島原子力発電所の状況が深刻になり、どうしても気が沈みがちで、地域の茶会も中止が多く、会員同士、なかなか顔を合わせることができません。皆が一同に集まる事ができ、ほっとしたとの声を聞きました。かつて家元教場研究会に参加していた現在八十歳を越える会員は、気軽に皆様とお話ができたことをとても喜んでいました。

宗匠が「義 すじみちをたてる」という自筆の色紙を贈呈して下さいました。さまざまな思いをもって各人この言葉を胸に刻んでいるようでした。

食後、宗匠がお持ちくださった「青梅」を味わい、お薄を一服。ほっとしたとき、宗匠が横笛を聴かせて下さいました。 本当に癒されました。 宗康先生には、講演をお願いしておりましたので、研究された一部をお話しいただきました。

短い時間でしたが心に残る楽しい食事会になりました。

その後、記念に準備した「松籟」の扇子を、出席していただくはずだった近隣の支部に、式典中止のお詫びとともに贈りましたところ、お見舞いや激励のお言葉をいただました。

震災以来、気力を失っていた会員が、この食事会に出席して自信がつき、その週からお稽古を再開した方がいました。 私も気持ちの整理ができないでいましたが、大規模半壊の自宅を建て替えることにしました。皆様の力強い励ましのおかげで、一歩前に進めようと考え始めています。

一堂に会して記念写真

2011年6月18日

「台飾り」「濃茶続き薄茶」研究会

宗康先生招請研究会

竹内宗玲(青森不白会)

台飾りの点前

前日の夕刻到着し、お疲れになっている中を会場にお出で下さり、席作りを皆様によく見えるようにと配置を考えて下さいました。お陰様で参加した方々から「とても見やすかったですよ」と言っていただきました。

「台飾り」については、私自身よく分からなかったので、亭主を引き受けながらも不安な思いをしておりました。周囲の皆様から「勉強の場を提供するつもりでなさったら」と話していただいたお陰で、当日は気持ちを楽に臨むことができました。

台天目点の省略点前ということで、先に棚へ天目台を載せていて点前を進め、お客様に差し上げる方法です。所作も少なく、点前をしているうちに緊張感も少しずつほぐれていきました。宗康先生には、茶入の拭き方について、自らゆっくりと拭き清めてお手本を見せて下さいました。

木立青森支部長、盛田七戸支部長、岩崎前青森支部長と宗康先生

午後の部での亭主の方は、先生が何度か点前を中断して、ところどころ指導していただきながら点前を進めていました。曖昧だった所も確認しながら進められましたので、点前のご本人も見学している者も勉強になりました。

支部の皆様に支えられて無事に研究会を終える事ができました。次はこれをもとに、実践してみたいと思います。

2011年6月12日

台飾りを学ぶ

宗康先生招請研究会

水田宗栄(久留米不白会)

日頃、お稽古をしたことがない「台飾り」のお点前を仰せつかりました。

はじめに宗康先生より、「台飾り」の成り立ちと目的、亭主の心得等のお話を伺いました。

江岑宗左が紀州候へお茶を差し上げる時に、棚に台を飾り、点てたお茶を台に乗せて差し上げたことに始まるということでした。

貴人は必ずしもお茶に精通した方ばかりではないので、退屈させずお茶を愉しんでいただくにはどのようにしたら良いか、などのお話をしていただきましたが、難しい課題がいっぱいです。

いよいよお点前が始まり、貴人にお茶を差し上げることになりました。

お点前もさることながら、お茶の心を体得することがいかに難しいかということを強く感じております。

日頃、何気なくお稽古している所作についてもご指導いただき、「初心を忘れずに」を心に刻みました。

役目を終えて庭に目をやると、雨に濡れた紫陽花が輝くように咲いているのが、印象的でした。