2013年6月2日

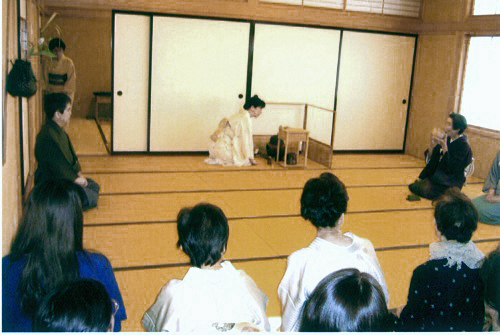

諸流のお茶会にて 涼をテーマに

疋田佑子(青森不白会)

会場は正覚寺の一階です。お茶室にしつらえた大広間に面した、立派なお庭の木々の葉擦れの音がかすかに聞こえ、優しい色合いのさつきのお花が咲き、池では小鳥たちが、気持ちよさそうに水浴びをしています。

今回のお席のテーマは「涼」です。竹内先生は、初夏を思わせるお天気に、いらっしゃるお客様に少しでも涼を感じていただけるようにと、お道具の取り合わせを考えて下さいました。

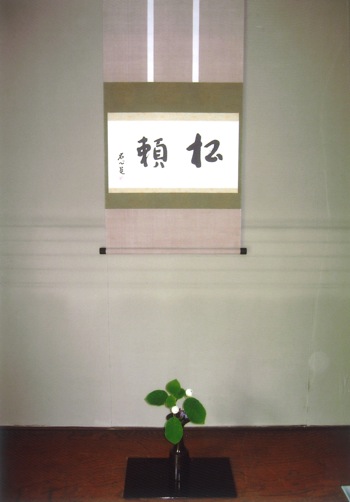

床の間のお軸は、家元、名心庵筆の「松頼」が掛けられていました。松の梢や木々の間を爽やかな風が吹いてくるのと、その涼しさの中に、少し温かさを感じる書です。その下には大山蓮華の代のつぼみがよく映えていました。「曲水」と銘が付けられた一兆作のお茶器も金地に黒で曲見ずが描かれ不白好の米棚にスッキリと収まっています。

もう一つ、特筆すべきお道具の一つにお茶杓があります。家元、名心庵と箱書きのある銘「初瀬川」で、櫂先が通常より角張っています。先生はそれこそ宝物のように扱って私達弟子たちにも「優しく丁寧に扱ってくださいね」と気を配られていました。

もう一つ、微笑ましく思ったことがあります。それは、お運びの中に中学生のお嬢さんと高校の男子生徒がいたことです。二人とも若いにもかかわらず、この道の先輩であるお母様はおばあちゃまのいうことをよく聞き、お運びの時も足運びや物腰が由がで落ち着いていて関心させられました。

マイ茶碗作り

小野寺宗錦(福島不白会)

それはなかなか実現しませんでしたが、六月の日曜日に第一回の、社中のみの陶芸の時間をとっていただき、「マイ茶碗」作りが始まりました。

桑原さんの指導の元、粘土を捏ね、手で筒状に形を整え、難しいところは桑原さんの手をお借りしながら、形成まで二回ほど通い素焼きをしました。釉薬をかけ本焼きするのは、桑原さんと自然の炎まかせの仕上がりではありましたが、世界に一つだけの「マイ茶碗」ができあがりました。

大満足とまではいかなくとも、皆の作品には一人ひとりの個性が出ていて、普段のお稽古とまた違った楽しさもありました。宗匠のいつものお言葉の通りにこの「マイ茶碗」で、それぞれにお茶を点て友達を呼んで、小さなお茶事をしてみたいと、お話に花が咲きました。

三木町棚を学ぶ 茶事の流れの中で

宗康先生招請研究会

亀山穂雪(高田不白会)

私は、二客として参加したのですが、先生のご指導と正客、三客の先生に助けられ、お床の花、ご亭主のお菓子と抹茶に至福のひと時をいただきました。

その後は服茶、七種の蓋置の説明と扱い方の実践、茶器の清め方の実践と盛りだくさんの内容でした。「心を込める」ということを強調され、頭で覚えないで身体で身に付けるようにとも教えてくださいました。ご教示を胸に今日からまたお稽古に励みたいと思います。

2013年5月26日

アート&ミュージュック フェスティバルに参加

シェルドン宗園(羅府不白会)

サンデェイゴマガジン(ゆうゆう)6/16掲載

野点傘の歌花筒に朝顔、短冊には自筆の(喫茶去)を掲げました。お琴の音色に励まされながら、落ち着いてお点前がでました。デモンストレーションは午前、午後行い、その間に百人のお客様にこ大福とお薄のおもてなしを致しました。場所柄高級なものはございませんが、抹茶は八女星の園・星の昔、生菓子・サンフラワーパンのこ大福でした。日本人の作法、精神、美意識を親しみやすい茶の湯を通してご紹介できた事は、嬉しい限りでした。 江戸千家を歓迎して頂いた、このグループに感謝致します。

茶入名物飾り

宗康先生招請研究会

江崎宗代(八女不白会)

その一ヶ月くらい前だったでしょうか、お稽古の折、先生から「今度の研究会で亭主をやってみませんか」と問われ、身の程も弁えず引き受け手しまいました。「名物茶入飾のお点前」については漠然としたものしか分かっていませんでしたので、ひとゝき草を読み漁り準備をしました。事前に先生に茶入の披露の仕方、大切なものの扱い方等一生懸命教えていただきました。

当日、宗康先生からは「茶入を盆に乗せて運ぶときは手を添えること」「客の所望により拝見に出すときは膝行すること」「名物飾は客の拝見の仕方が最も大切」等々、午後からは服紗の捌き方、濃茶器の拭き方、七種(他二種)の蓋置の扱い方など、ご指導いただき勉強になりました。

2013年5月25日

体操、正しい姿勢、そして柔軟性

家元招請研究会

工藤省子(七戸不白会)

何度も「私は本気なのですよ」とおっしゃる宗匠の解説を伺いながら身体を動かすうちに、正しく美しい所作を身につけるには正しい姿勢が、そして正しい姿勢を保つには柔軟な筋肉が必要なのだと、自分なりに理解した。

が、良いと分かっていながらなかなか実行に移せないのが凡人の悲しさ。秋には残りの五種も教えて下さるとの事であったが、それまではせめて画面の中からお声をかけていただけるよう、一日も早くDVD付きテキストの発行を、と願う次第。

午後は宗匠自らがご亭主となり、「テーブル茶」の実践をお示し下さった。最後のまとめでの「お稽古を積まれた方ほど客を招かなくなるという傾向があります。それでは本末転倒でしょう」というお言葉が心に沁みた。私などはまだまだ怖さも解らぬほどの初心者であるが、いつか怖さを知るその日が来てもこわばらない、心の柔軟性も持たなければならないのだなと感じた。 後日譚を一つ。

聞けば初見されたのは二十六日の朝との事。もしや飛来したのはお家元が来青なさったのと同じ二十五日かも?

これはやはり、蓮鶴先生がお姿を変えてお家元を見守っていらっしゃるのか……あるいは岩崎前会長が遠方に越され、何やら大きな穴がぽっかりあいたような寂しさを感じている我々を慰めにきて下さったのかもしれぬと思うのは私だけだろうか……。

残念なことに六月の十日前後にレンカクは姿を消した。せめて写真でご覧いただきたく添付した。

2013年5月19日

不白愛用の三木町棚

宗康先生招請研究会

下津浦靖雪(久留米不白会)

二百五十年を経て、ぎくしゃくすることもなく、今の世でも立派に使えるこの三木町棚には、先人たちの茶に寄せる思いが深くこもっていることを知りました。

午後からは、七種の蓋置の扱い方のお勉強でした。蟹や三つ葉、特に駅鈴など、宗康先生がひとつひとつ丁寧に実践してくださいましたのでとてもお勉強になりました。初めは緊張しつつも宗康先生の細かいご指導や和やかな雰囲気のお陰で「濃茶つづきお薄」のお点前、当番を無事終わる事ができました。

2013年5月7日

家元招請研究会に参加して

家元招請研究会−【基本】

木山真紀(新潟不白会)

先日の研究会では、半東のお勉強をさせていただきましてありがとうございました。

お家元が準備される様子を間近で拝見できることに感謝し、学び取りたい一心で務めさせていただきました。

道具の選び方、室礼の決め方、動きなど一つ一つに迷いがなく、身も心も引き締まりました。経験と、それに基づく判断があってのこととおっしゃっていましたが、日々の稽古も日頃の振る舞いもすべてつながっていて、行動に表れるのだと実感しました。

いつか、自分が主となってお客様を迎えられるよう精進してまいります。これからもご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、御健康をお祈りして御礼とさせていただきます。 敬具

平成二十五年五月七日

2013年5月4日

お城まつりで呈茶席を

河野春雪(大分不白会)

木々の若葉が、日の光を受けて一層鮮やかに目に映る五月四、五日「きつきお城まつり」がありました。全国各地より大勢のお客様がおいでくださり、江戸時代の仮装をなさっている方やお着物をお召しの方、洋服をお召しの方と江戸時代から平成の時代の服装で、散策する楽しいお祭りです。杵築藩時代のご家老屋敷大原邸での亭茶で、前日より、お座敷の床に「鯉」の掛け軸をかけ、子どもの健やかな成長を願う気持ちを込め、香合を御神輿にしてお祭りの雰囲気を出し、大山蓮華の花を入れました。毛氈を敷き、御棚などの道具を並べ、お庭の木陰に長椅子を出して、お客様をお待ちしました。

おまつりの当日は、天気に恵まれ、中・高校生を中心にお運びと点前をし、先生方が水屋と全体の指導をしてくださいました。お客様は「このお菓子とお茶が飲みたくて来ました」とおっしゃるご常連さんや、「お茶は全く知りませんが、入りやすかったので」とおっしゃる方など、幼稚園のお子さんからお年寄りの方までお入りいただき、「静かなお座敷でいただくお茶は、とてもおいしい」と、喜んでくださいました。お客様との一期一会は、楽しく過ごすことができました。

2013年5月1日

初めての亭主役

田島和雪(群馬不白会)

新緑の坂を上るとそこは、今回の研究会会場である山徳記念館です。美しい庭園は若葉の息吹でいっぱいでございました。暫し散策を楽しみたいところですが、この日、私は且座で亭主役を仰せつかりまして、初めての経験にこの美しい新緑を満喫するゆとりはございませんでした。そんな折、支部長の河田先生より「いつものお稽古のように」と声をかけていただき、少し緊張がほぐれまして精一杯努めさせていただこうと気持ちを切りかえることができました。常日頃、恩師の都丸先生より丁寧にご指導をいただきましたことを一つ一つ確認しながらお客様をお迎えいたしました。覚束ない亭主ですが、お客様の心づかいで場が和みお花は涼やかに、お炭はほどよくほこりお香は新緑のようにやさしく、そして小鳥たちの囀り、お席は初夏のおもてなしでいっぱいでございました。

2013年4月28日

組合点と数茶を学ぶ

博子先生招請研究会

福島不白会

四月二十八日、郡山市二十一世紀公園麓山荘で、川上博子先生をお迎えして行いました。

はじめに組合点のご指導をいただき、私は点前の手順を違わぬようにすることで精一杯でした。博子先生からは、組み合わせはお茶碗が大事なので茶碗を傷めず取り出しやすい建水に重ねることや、茶筌や茶杓を飾るためには水指の蓋は塗りで平らな物のほうが良いことなど、道具の組み合わせ方を学びました。

お点前では、大事な茶碗に「湯を注ぐときの所作等は、点前の決まり事でやるのではなく丁寧に扱おうとする心が自然に手を添える所作になって表れるのです」と実技を通して教えていただきました。招かれたお客を席のしつらいなどから亭主のもてなしの心配りを感じることや茶碗を常に服紗の上で扱うなど、心遣いの大切さなど、ひとつひとつお話しされ私など主客の心構えの大切さを痛感し時の経つのも忘れる程の充実感を味わいました。

□ □ □

○大橋宗恵 午後からは数茶の研究で、私は末座で札役をさせていただきました。数茶のお席ではお茶をいただく経験はありましたが札役は初めてでしたので緊張の連続です。博子先生からご助言があり、折据に札を並べることから教えていただきました。

最初は客一人、一枚の札を取る方法で折据から札を取り読み上げる頃合いや札の置き場所など細かい点をご指導いただきながら基本の式法を学び心にゆとりができました

。 二度目は全員が客のとなり一枚の札を二、三人で申し合わせで茶を飲み回す方法で行い名乗りあった客同士の所作も楽しそうに見えました。札が一廻りした頃、博子先生から陰点のご指導があり、これは、私も含め初めてのことでしたので、皆、戸惑って席がざわついてしまいましたが、無事最後まで務めることができました。

私は、今回の札役の勉強を通して数茶は「振る舞いの心を学ぶもの」という主旨の意味が少し分かってきたように思いました。

終了後は、優しく熱心に教えて下さった博子先生をお囲みして今日の反省点や自由な疑問、質問などたくさんおお話し合いができ全員一同楽しく充実した一日であったことを喜び合いました。

2013年4月14日

体操とテーブル茶の研究会

家元招請研究会−【基本】

藤田宗松(福岡不白会)

午前中は、体操です。

体操十種のうち五種を参加者は、パンツ姿あり、スカート姿あり、作務衣ありでの参加です。お家元のユーモアを交えた指導を皆で受けながら、私はまず「頭の位置と腹式呼吸」を習慣つけることに努力してみようと思います。

午後は、お家元ご亭主のテーブル茶です。

床は、お家元筆の「喫茶往来」のお軸、グレーの服紗のうえに染付の隅田川の香合が置かれています。

点心から茶へと進み、会話もお家元の誘導で、住まいのことやどんたく、博多祇園山笠などの博多のお祭りの話が交わされていました。緊張のためかお客様の硬さを、テーブルの上の、縄文土器に生けられた薄紫の山藤と淡いピンクの桜空木がやわらかくしているように感じました。

2013年4月12日

テーブル茶での一献とお濃茶

家元招請研究会−【基本】

久保山宗久(久留米不白会)

テーブル茶、まずは一献

午前中は、体操十種から始まりました。お家元から体操の動きの解説を伺い、日頃運動不足の体を隅々までほぐすことができました。

午後からのテーブル茶は、お家元のご亭主で私はお詰めを勤めさせていただきました。床にはお家元直筆で「只ひたすらに 茶の湯の心」、花入れは東京からご持参の弥生時代の水注形土器に都わすれ・鯛つり草を添えてテーブルに置かれました。

本日のテーマのテーブル茶でのお濃茶は、先ずは一献ということで九州では珍しい東北のお酒をいただきました。心尽くしの点心は弥生土器に合わせられたのか、熊笹の大葉に季節の食材が盛られお酒共々美味しくいただきました。

家元持参の器に季節の花

お家元は本来茶の湯は、家にお客を招いて御馳走しお茶を一服差し上げ交流を楽しむ事と仰られています。今回のテーブル茶では、何か私にも真似できる事があるのではないか、お客を招いて楽しみたい気持ちになる大変有意義なものでした。

2013年4月11日

「テーブル茶事」--縄文土器に茶花

家元招請研究会−【基本】

大久保宗世(八女不白会)

テーブル茶の実践

いよいよ薄茶。茶筌を横から持ちそのまま茶碗に入れ自然な感じの点て方……。少し肩の力が抜けて味わっていただけました。次客の次に、自服用を点てられ慌てられましたが、かえって愛嬌、とびっきり旨いお茶を出され詰の方は大喜びでした。

茶事が終わり退席中、改めて土器のお花を眺め「見る位置で様子が変わる、私の位置が一番よかったんだわ」などと話していると、そういう話題が自然にでるといいですね、と言われハッとしました。緊張のほぐれが生み出す言葉それが感性?

茶事は正客に左右されます。今回、年齢、経験共に不足している私には重い役目でしたが、勉強させてもらいました。動じない囚われない遊び心をこれからもっと養い、色んな場所で空間で楽しんでいけたらなあと思います。

2013年4月7日

東京不白会春の茶会に参加して

長野不白会(艸雷庵:亭主 李宗福支部長)

私事ながら昨年四月より、長年勤めた仕事を退き主婦に専念することになりました。お陰様で、休んでばかりいた稽古にも、少しばかり精進できる時間と心のゆとりが持てるようになりました。

そんな折、今年の護国寺春の茶会のお誘いがありました。しかも、支部長李先生が艸雷庵のお席を持たれるとのこと。今まで一度も出席できなかったので、初めて参加し体験できることに興味と期待感でワクワクしながら、そして、未熟者の私なりに少しでもお手伝いできることがあればと思いながら出席のお願いをしました。ところが、何とお手伝いどころか、支部長先生よりお点前役のご指名をいただいてしまいました。ワクワク感が一気にドキドキ感にとって代わり、楽しみだったお茶会が不安なお茶会となり私の心にのしかかりました。そんな中、諸先輩の先生方から、誰でも経験できることではないよ」「良い勉強の機会だと思うよ」などと温かい励ましの言葉をいただき、確かに有り難いことだと思い直すと同時に、できることの巡り合わせに感謝しつつ、やらせていただくことに致しました。

そして当日、無我夢中の内に何とか持ち場の二点前を終えることができましたが、改めて周囲に目をやると、ご亭主や半東さんは勿論のこと、大風の中で下足番をされる方、汗を拭きながら水屋で準備や片付けをされる方、等、支部の皆さんがそれぞれの持ち場で甲斐甲斐しく気配りされていること、沢山の手によってお席が流れていることに気づきました。私のたどたどしい点前が、その流れの一端を担えたのかと不安になると同時に、大切な仕事を任せて下さった李先生の潔い決断に頭が下がる思いでした。

こうして私の護国寺茶会デビューは、大変思い出深いものとなりました。この場を借りて改めて、このような機会を与えていただいたこと、親身に稽古をつけていただいたこと、そして、当日支えて頂いたことに感謝致します。支部の皆さんで出かけたバスの旅も楽しかったです。でも、次回は是非、もう少し楽な気持ちでお席を拝見できたらなあと願っています。

■艸雷庵にて……小宮山宗裕

前日からの雨があがり、爽やかな風の中開催された護国寺の東京不白会春の茶会。

私は点前をさせていただく事になっていましたので、茶室の中、点前座と道具の確認など、そして心の準備へと、気持ちを集中させていきました。

長野不白会一同が心を一つにして作り上げた席、艸雷庵にお客様をお迎えし、濃茶を差し上げる、本当に素敵な事だと思いました。

寄付には、信州を代表する浅間山の掛軸がかけられました。お正客と席主の先生、半東さんとのお話しは、緊張感の中にも和やかな雰囲気で、今日のお客様と、この席をともに出来ることへの感謝の気持ちを込めて濃茶を練るひとときは、亭主としてこの上ない幸せな時間でした。

■「春の茶会」感動を再び……神農宗洋

四月二十日春の茶会の慰労会を兼ね、李先生のご厚意により、お茶席に招待していただきました。

寄付で小山敬三の浅間山に迎えられ、そして不昧公の掛軸、流祖不白のお茶入、同じお道具を拝見していると、春の茶会のことが、ありありと思い浮かびます

。 私は、お濃茶を点てさせていただいたのですが、お茶入の「末広」は大振りで清めるのが難しく粗相をしてはと思い緊張しておりました。その時、李先生から「いつも通り」というお言葉を掛けていただき、また教本に書かれてある「濃茶の点前は、静かにゆったりと進めるものである。そして心を込めるということに比重を移す」という言葉を思い出し、ゆっくりとお茶を点てることができたのではないかと思います。

李先生に、めぐり逢い、そして支部の方々と共に、美味しいお茶を差し上げたいという一人一人の思いがかない、無事にお茶会を終えることができ、安堵の思いが致しました。

2013年3月3日

総会の茶会に参加して

坂田宗秀(熊谷不白会)

日頃から、お水屋の大切さについてご指導いただいておりますが、実際お水屋に入って体験することで、その重要性をますます痛感いたしました。大変勉強になった一日でした。

「岩崎宗蓬先生を送る会」乾杯のご挨拶

青森不白会

岩崎宗蓬先生

◇ ◇ ◇

「月日は百代の過客にして、行き交う年もまた旅人なり」

お稽古で先生のお宅に伺いますと、玄関のドアを開けた瞬間から、そこは別天地です。季節ごとに変わる床飾り、お道具は、普通ならガラス越しにしか拝見できないものばかりです。野に咲く花が、先生のおん手で床の間に生けられますと、一段と光を増します。

お花の大好きな岩崎先生に、MOA美術館の創始者岡田茂吉師のお歌を進呈させていただきます。

「美はしき 花に憧る人こそは 花にも似たる 心持つなり」

さてJR三島駅に降り立ちますと、そこには大きなおおきな富士山がドーンと眼前に迫って参ります。

最高の芸術品を求めて止まない岩崎先生は、ついに日本一のお山、富士山をお求めになりました。これからは富士山のふもとで「めざして百歳」です。

蓮鶴先生三回忌の際に、家元から贈られた色紙「めざして百歳」

「乾杯!」

どうもありがとうございます。

岩崎社中 奈良宗規 (平成二十五年三月三日、ホテル青森)

花月と大花月の実践

博子先生招請研究会

牟田泰雪(久留米不白会)

まずは、美味しいお茶をたくさん楽しんでいただけるよう、亭主は火、湯の準備を十分に、とのお話から始まり、続いて四畳半花月。実践の中で、折据、札の扱い、足の運びにいたるまで、こまやかにお教え下さり、曖昧でした所も、しっかりと学ぶことができました。

午後は大花月。こちらは、お家元のご提案により、各々の服紗を用いての居付き大花月の実践でございました。日頃、結び服紗でのお稽古を常としておりましたので、大変興味深く、しっかり拝見いたしました。

また、日頃よりきちんと立つこと、とのお話がございました。基本の立居の大切さは、お家元からも繰り返しご指導いただいてきたことですが、省みますと、反省しきりです。

ぎこちないながらも、ただ目の前の一碗に向き合っていた自分を思い返し、心新たにした桃の節句の一日でございました。

2013年2月2日

祝いの席で精進誓う

西村宗櫛社中(ロサンゼルス不白会)

江戸千家ロサンゼルス不白会西村宗櫛会長宅にて二月二日、お初釜を兼ねて西村社中の舟木綜雪、乗富宗久二人の相伝式が執り行われました。江戸千家十代川上宗雪家元より師範の免状とお看板を授かりました。 床には相伝式に相応しく「福寿」が飾られ、鶴首の竹入れに松竹梅椿などが生けられ、黄瀬戸不二窯の「福寿」宝珠香合そして結び柳が添えられました。竹台子にしめ縄飾り,江戸千家不白好み青花鳳凰紋皆具・川瀬順一作。八卦盆にて西村宗櫛師により「乱飾」のお点前にて厳粛の内濃茶が煉られ相伝式が始められました。その後お免状と木礼のお看板が手渡されました。

ミヤコホテル「多門」より祝い懐石膳、吸い物とお酒が甲山貴明社長自らお持ちくださり乾杯の音頭にて花を添え、皆祝いの味覚満載の膳を堪能しました。

ドラの音にて蹲をし席入りの後、亭主・舟木綜雪、半東・乗富宗久により「台天目」の点前 が始まりました。続いて亭主・乗富宗久、半東・舟木綜雪により「盆点」にて濃茶が煉られ、厳かな祝いの席にふさわしく美味しく濃茶を堪能し、和やかな相伝茶会となりました。

舟木氏は今まで面倒を見てくれた人達に「おめでとう」と言う言葉をかけられて初めて実感がわいて来ました。家元より戴いた「御看板」これには沢山の意味が含まれている事に気付きました。此れからが大変です。今日まで教えていただいた基礎を基に綜雪と言う名にはじない、皆様にご理解いただける美味しいお茶を楽しんでいこうと思います。と豊富を述べた。

介添えをした西村宗櫛師は「入門してから13年以上地道な努力を重ねてきました。今後は精神文化である茶の湯の精神を土台として精進してください」と励ましの言葉を贈り師範を喜こび、祝品を2人に贈りました。又来賓者一同に内祝いが贈られました。

*今回,「不白会だより」で紹介できなかったロサンゼルス不白会西村社中の相伝式の写真は,同不白会新井社中の初釜とあわせてfacebookの江戸千家ページで公開しています。是非ご覧下さい。

2013年1月19日

心新たに 初釜

下村宗悦(長野不白会)

その日は寒くピーンと張りつめた空気の中の席入りでした。青竹に柳、南天の枝が飾られた床には、弦が描かれた孤峰不白の掛物、しめ飾りのお棚には朱桶の水指、皆具、私は緊張感で一杯になりました。

お炭に始まりいよいよ点心です。先生の愛情が詰まったお雑煮をいただき、心が和みました。そして八寸から千鳥へと進み、皆さんのお顔もほんのり色づき、昔の人は優雅に茶の湯を楽しんでいたのだと思いました。

中立を経て次はお濃茶です。先生のお点前の所作に見惚れ、その茶筌通しの美しさに一瞬ドキッとし目の前が明るくなった感覚に襲われました。嶋台の茶碗の金色に真新しい白い茶筌の美しさ、なんときれいな景色なのでしょう。 日頃はお茶を点てることに励んでおりますが、昔から続いている茶道とはもっと美しいものだと改めて認識致しました。

今年も心新たに茶の湯のを楽しみお稽古に励もうと感じた初釜でした。