2009年4月29日

初夏の呈茶–高森山「駒っこランド」で

田中宗恭(七戸不白会)

初めての開催とのことで、係員と相談しながら準備を進めました。お客様は馬事関係者、花馬車や遊具などで遊びにくる親子連れ、中にはお茶に興味を持てる方を想定しました。

当館は水屋が完備され、十畳の茶室の戸を空けるとロビーが広がっており、気軽に入れる会場です。本席には「清風生八極」という掛物を掛けました。高森山のそこかしこより吹き渡る初夏の風に誘われるように、老若たくさんの人々が集う光景を思い描いて決めました。

ロビーは野点傘に季節の花を入れ、短冊は「山静如太古」、子どもらのこだまする歓声が去って行った後のもの寂しい感じの禅語を選び、三つの丸テーブルを囲んで椅子を置き喫茶できるように備えました。

予想外の百七十余名のお客様が入られまして、小中学生三人を含む十二名の水屋は我を忘れて専念いたしました。見知らぬお客様との一期一会が何よりも嬉しく、及ばずながら、拙い席を無事終了させていただきました。ご指導くださいました盛田支部長がわざわざおいで下さり、ロビーで、お茶の飲み方をお客様に教えられる姿に感服いたしました。

2009年4月25日

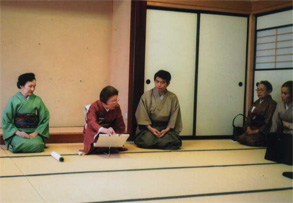

「名物飾り」研究会と研修旅行

宗康先生招請研究会−【小習十三箇条】

鶴本宗基(久留米不白会)

亭主を引き受けたものの、拝領の名物、または伝来の茶入を扱う点前ということで、扱い方とその思い入れをどう表現したらいいか難しいところでした。丁寧にご指導いただきました。

茶入の拝見の折には、相客が初道具を拝見し終えた後に亭主が名物についての話題を出すことがいい場合もあること、茶入と盆はバランスと調和が大切等……。印象に残る言葉でした。

本丸御殿では障壁画や巨大な小屋組み、大御台所等が見事でした。蓮華院では奈良の西大寺に鎌倉時代から伝わる特異な茶儀、大茶盛に参加しました。直径四十センチもある大茶碗で、周りの人に助けられながら飲む様子は見ごたえのあるものでした。

小岱焼では登り窯の説明を受け見学をし、気に入る器はあるか、お互いに笑顔で品定めをしている姿はほほ笑ましく、会員一同の心が一つになって和やかで楽しい一日になりました。

2009年4月19日

連合不白会役員会を担当して

李 宗福(長野不白会)

残雪の美しい浅間山を後にしながら小布施町で葛飾北斎館を見学し、酒造場の酒蔵、蔵部で一献をいただきながら昼食。食後は高井鴻山記念館を見学小布施の散策など、楽しいひとときでした。

蓮鶴先生、ご家族の健康を願い、本堂の前で金色の前立本尊を垣間見、祈りを捧げました。日本の伝統文化茶の湯、江戸千家の輪を広げ、心豊かに人を思いやる心、平和を望みつつ皆様と共に、善光寺を参拝できましたことは何よりも嬉しく思います。

役員の皆様のご協力により無事役員会が開催できましたこと心より御礼申し上げます。来年は東京でお会いするのを楽しみにしております。

2009年3月29日

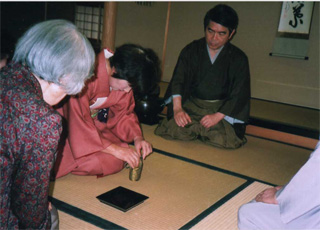

一会の茶事を学ぶ

家元招請研究会−【古典−正午の茶事】

森 宗智(久留米不白会)

寄付で桜湯のあと、席入り、ご挨拶、炭点前、懐石、中立ちのあと濃茶席が、一連の流れです。

床のお軸は「山是青々花是紅」、まさに自然の妙味あふれる中での茶事でした。

料理は、最初のお膳(飯椀、汁椀、向付)、冷酒、温酒、湯桶と香の物を用意して、あとは、当番の先生手作りの細工物を使った空点前でした。それでも煩雑な懐石の手順は、水屋を担当された先生の段取りで、すべて滞りなく進み、作法については、その都度お家元からこまやかなご指導をいただきましたので、あまり気負わずにできました。八寸をお出しするところと千鳥の盃が一番気掛かりでしたが、お客様の心遣いにも助けられて、和やかにできました。

お茶事には、亭主、半東、水屋の連携と間合いが如何に大切か、改めて痛感いたしました。残念ながら、お点前の失敗など多々ありましたが、貴重な体験に感謝しています。

2009年3月22日

すべてはお茶をおいしく飲んでいただくために……

家元招請研究会−【炉・正午の茶事】

坂口宗千(新潟不白会)

もてなしのご馳走は、少しくらい略しても、流れをつかむ事というお教えでした。ご挨拶を交わすこと一つ、火を起こすこと一つ、お食事やお酒を振る舞うこと一つ、お菓子を差し上げること一つ、全てお茶をおいしく飲んでいただくための心配りで、お茶事が催されるということが、よく理解できました。

ただお茶を差し上げることの、どのあたりまで自分が会得できているのか、が、私の稽古を続ける課題です。秋の研究会までには、一層お茶が深くなっているようにと思いました。

2009年3月19日

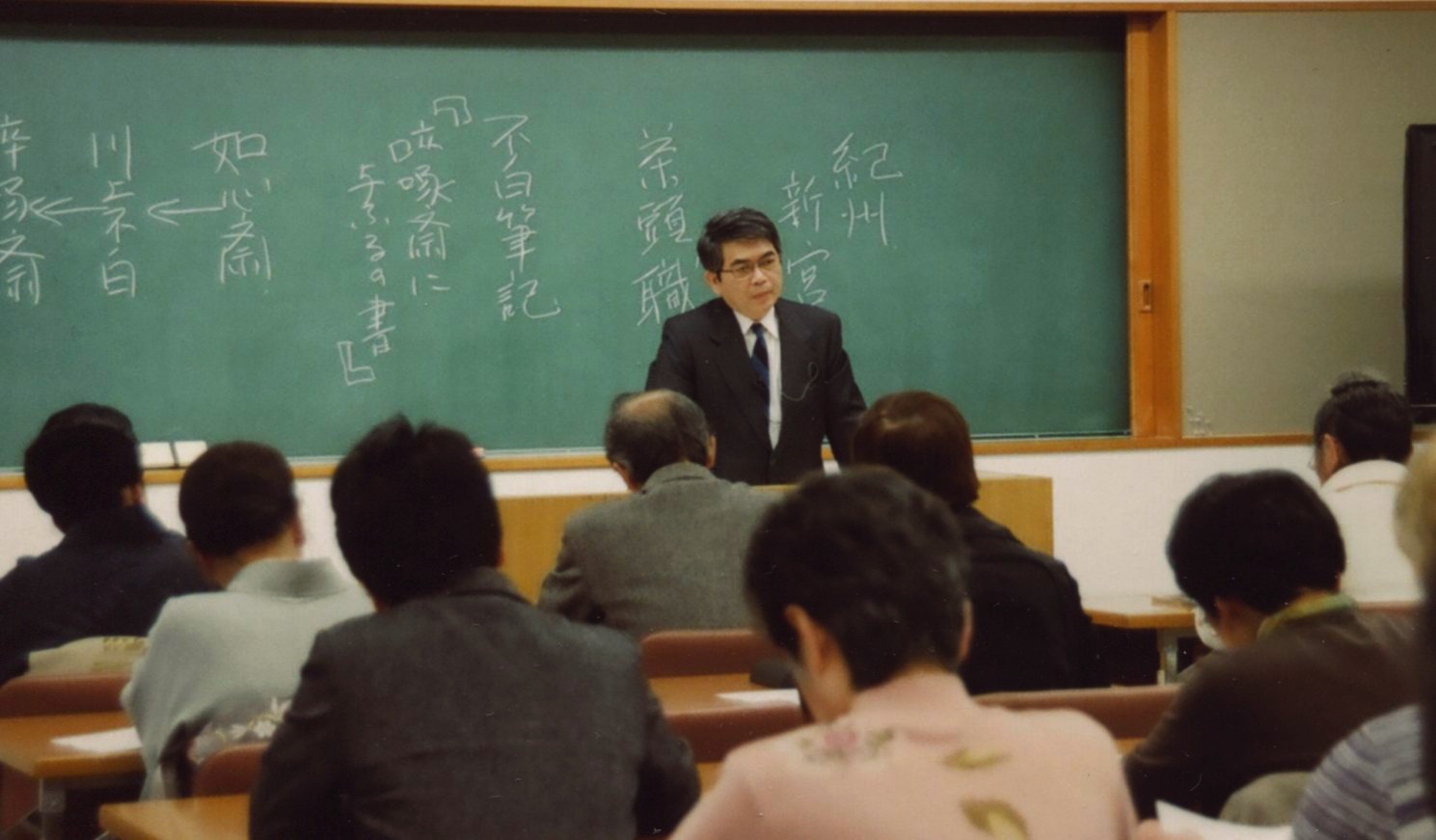

常陽芸文センター講座「茶の湯の稽古の変遷」

川上宗康氏講義

去る三月十七日、水戸市月例の芸文学苑「茶の湯と周辺の文化」講座に、川上宗康氏が招かれ、茶の湯と稽古のあり様の歴史的変遷をテーマとする講義があった。参会者は会員制で、各流で茶道の稽古に励む方々、日本の文化史に関心を持つ方と幅広い。

宗康氏は、茶の湯の歴史を、江戸初期の光悦、宗旦の時代の茶の湯。江戸時代前期。覚々斎、如心斎、不白が活躍した江戸時代後半期。そして明治時代以降の茶に分けられ、各時代の資料を用い、話を進められた。

先人のやり方を取り入れながらも、茶事交流を通して「見様見真似」を活かした各個人工夫の茶。接待茶の湯という必要不可欠の茶。型の稽古を重要視、先行させる稽古茶。明治時代以降の流派別組織化と統一性を重んじる茶道、と話は展開された。数寄者、茶の湯者についても触れ、茶の湯を楽しむことと稽古を目的とすることとは異なるが、時代に対応しながらも、茶の湯そのものは変わっていないのではないでしょうか、と結ばれた。

2009年3月16日

お茶事はスローフード

家元招請研究会−【正午の茶事】

中村百合子(七戸不白会)

初心者の私には、数々の演出(お花、お道具など)はもちろんですが、お客様、ご亭主のデモンストレーションの美しい所作にとても感激しました。静寂な時間と空間の中、一つ一つの動作が素晴らしいタイミングで、しかもゆったりと一期一会の精神をもって、究極のフルコースのおもてなしがなされました。

さりげない日本の伝統的な美しさが至る所で表現され、五感に染み込むようでした。一碗のお茶を深く味わうためのすべての準備心配り、演出の総合芸術を見ているようでした。独特な風韻の非日常的な空間に酔いしれながら、古人(いにしえびと)のスローフードのライフスタイルを新鮮な思いで「今」学びました。

茶道教室の先輩にあたるフランス人の女性が「お点前の美しさを見てお茶を始めました」と言っていたのを思い出しました。

自国の文化に誇り高きフランス人も感激させた〈茶の湯〉、日本人の美意識に出会えた、美しく静かなこの一日に感謝いたします。

2009年3月1日

華やかにひな祭り茶会

西村宗櫛(ロサンゼルス不白会)

3月1日、日米文化会館主催による「ひな祭り」の行事が、同館のガーデンルームにおいて行われました。ここは室内から日本庭園「清流苑」が望まれる施設で、今後日本文化の各種紹介プログラムの開催が予定されています。今回はその先がけとしての茶会と文化ワークショップでした。

3月3日の羅府新報に、「ガーデンルームでひな祭り」と題した、1日の取材記事が掲載されていますので、そこから一部抜粋します。

また、写真は、雛人形を寄贈されたアイリーン寺川様を囲んでの茶会(同月3日)も含めて紹介します。

(羅府新報より)

「茶会は江戸千家不白会ロサンゼルス支部の西村宗櫛社中、シェルダン宗園社中が務め、琴演奏が流れる中、立礼式の3席を催した。ひな祭りをテーマに、桃や桜の花を飾り、茶碗に立雛、蓋置は「ぼんぼり」という取合せ、菓子は二人静とひなあられが振る舞われた。

第2席の点前はサンディエゴで修業に励む10歳の小関りなちゃんが務め、少女と女性が各茶会で腕前を披露する、ひな祭りにふさわしい茶会となった。

ワークショップは多くの少年少女が参加し、おりがみや塗り絵を楽しみながら日本庭園と茶会を見学するなど日本文化を体験した。」

2009年2月1日

新潟不白会初釜–災害を乗り越えて六年ぶり

桑原宗久(新潟不白会)

会場は新潟市の老舗料亭「鍋茶屋」。見事な繭玉飾りに迎えられ、そこはもう華やかな別世界です。

お濃茶席は流祖不白の鶴亀画賛がかけられ、古銅の花入には紅白梅と椿、竹台子注連飾り、嶋台の茶碗で中野支部長により大福茶が振る舞われました。

テーブル茶の薄茶席は、来年設立十周年を迎える青年部が担当しましたが、毎年の早春茶会の実践の積み重ねが生き、各テーブルとも、とても魅力あるおもてなし振りでした。全部のテーブルを廻りたかったとの声が聞かれました。また、この薄茶席では、福引きも行われ、景品にはお家元、宗康先生よりいただいた短冊等も加わって楽しく和やかなお席となりました。

思い起こしますと、前回の初釜の翌年に新潟で全国大会があり、その直後に水害があり、秋には中越地震がありました。そして、また中越沖地震がありました。今年こうして初釜が催されたことにとても幸せを感じております。

2009年1月25日

ロサンゼルス不白会初釜報告

今年も賑やかに楽しく

(ロサンゼルス不白会)

ロサンゼルス不白会支部長の西村宗櫛さんから、西村社中の初釜の様子を伝える写真がメールで届きました。1月25日、サンディエゴのシェルドン宗園社中を招いて行われたとのことです。

木蓮、ボケ、花梨、紅白の椿が満開という温かい土地柄。伸び伸びと楽しそうな初釜の様子です。一部を紹介します(編集部)。

2009年1月11日

はじめて初釜に参加して —第39回諸流新春初釜茶会—

早川恵子(福島不白会)

江戸千家福島不白会は、第一日目の担当でした。早朝からのお席の設営に社中の意気込みと完璧な程の協力体制に経験のない私にはとてもよい刺激になりました。

お席も整い、お客様をお迎えする時が近づくにつれ、はじめてお点前をする私は波のように押し寄せてくる緊張感と焦りを感じるようになりました。ふと、準備万端整ったお席の炉のそばにそっと座らせていただき、お釜からの湯気にしばらく目をやっておりますと、普段のお稽古時に先生から「お茶は心をこめておいしく点てお出しすることが大切なのよ」「失態があっても慌てずに」などのお言葉をいただいたことが浮かんできて、自然に心が落ち着き、一期一会の心を何よりも大切にし、この機会が与えられた今を感謝すべきと思えてきました。

でも本番となると、大勢のお客様からの視線と辺りの静けさが容赦なく訪れ、私自身がこの雰囲気に呑まれてしまわないように注意や努力が必要となりました。

茶の湯の奥の深さは測り知れない程、スタートラインから一、二歩、歩みだしたばかりの私。先生、仲間と一緒のお茶室でやっと得た楽しい時間を無にしたくない、そんな強い思いから精一杯の心をこめた茶を用意致しました。顔をあげるとお客様からの何ともいえない笑顔がかえってきて私の心は一瞬に嬉しさにあふれました。

はじめての初釜への参加によって、茶の湯への親しみが深まり、ますます意欲がかきたてられ、日頃のお稽古がいかに大切かをかみしめながら帰途につきました。

2008年12月28日

暮の一日 —恩師に感謝する至福のとき—

伊藤俊彦(八女不白会)

暮も押し詰まった十二月二十八日、社中の有志七名が研究会の名目で、群鶴庵に集まった。花を持ってくる者、得意の料理を持参した者等、思い思いにやってきて、いつものごとく準備をする。

さて、何をするか……花所望、且座、相伝物等の案も出たが、結局廻り炭をすることとなり、折据で順番が決まった。久しぶりの廻り炭をしながら、亡き恩師がよく稽古をして下さった思い出を語っているうちに炭が入った。

昼時になり、料理自慢の手作りの品々に京都土産の粉で練ったソバ掻きと甘酒がついた質素ながら心のこもった素敵な味を楽しんだ。

食事の後、唐物によるお濃茶となった。良く練られたお濃茶の美味しさに思わず「うまかあー」の声が!

お濃茶がまわり、さらにお薄茶をいただき豊かな時間が静かに流れるその雰囲気を心ゆくまで味わいながら、亡き恩師あったればこそ、この至福のひと時を経験できる幸せを感じた一日であった。

「感謝」。

2008年11月23日

「名物飾り」「花入飾り」

宗康先生招請研究会−【小習十三箇条】

保坂宗早(甲府不白会)

「名物飾り」では、貴重な茶入に対して敬意を表しながらの扱い方、拝見の仕方を教えていただきました。

「花入飾り」は、あくまでも花入を主役とする趣向であることを教えていただきました。普段は、花が主役で、その時の花に合わせて花入を決めるようにいくつかを用意するのが本来の姿であることも改めて知りました。学ぶことがまだまだあることを実感しました。

甲府不白会は、少人数の上に、当日の事情で参加出来ない方もいましたが、「かえって充実した稽古が出来ます」と宗康先生に言っていただき、皆熱心に取り組んでいました。

全員参加の有意義な一日でした。

2008年11月16日

「軸飾り」「花入飾り」について

宗康先生招請研究会−【小習十三箇條】

吉村宗千(福岡不白会)

「軸飾り」とは、初座においてお席入りの後、お客様の前で軸をかけ、見ていただくという普段とは異なる飾り方で、「御宸翰」「名物「拝領物」等を扱う際のもの。軸の取り扱い方、飾り方(床にかける)、各部の名称等、若い方に実際にしていただき、基本から丁寧にご指導いただきました。お客様をお招きして、「軸飾り」を行いますと、いろいろとお尋ねができ、その上に会話も弾み、一層楽しいお茶事になることと思いました。

午後の課題は、「花入飾り」と「花所望」でした。初座において、床に水を入れずに花入を飾る。「花入」は、拝領物や名物を用い、名品の良さを鑑賞していただく。後座は花所望の席となり、正客に花を活けていただくという手順です。工夫により現在でも生きた趣向になるのではと思いました。意義深い研究会となりました。

初の亭主雑感 —月を心に映して—

家元招請研究会−【茶会の実践】

宮迫宗勇(新潟不白会)

新潟特有のどんよりとした時雨模様の中、「茶の湯実践」が六席に分かれて行われました。同じく茶の湯を学ぶ家内は席を持ったことがありましたが、私が席主を務めるのは今回が初めて。お茶では私は家内の付き添いのつもり、何故私が……。心の準備ができていない状態で、いよいよ当日〈まさか〉が現実になってしまいました。

お家元には、何の風情もなくありのままの姿を見ていただくしかありません。一歳の誕生日を迎えたばかりの初孫の声や我が家の一員である犬の声、そんな環境の中で緊張と不慣れなお茶席にもかかわらず、温かく和やかなそして楽しい雰囲気をかもし出していただき、気配りのこもったご指導をいただきました。同席の皆様はもちろん、未熟な私を裏方で懸命に支えて下さった半東さん、そして家族に改めて感謝しております。

良寛の「茶之賛」の一節に「……其の味たる、高古、淡雅、幽邃、清和なり……」とあります。そんな一服をお出しすることの難しさを再認識すると同時に、心に染み入る一期一会の重みを日増しに感じております。

十二月一日、澄んだ夜空に三日月と金星、木星が優しく微笑み輝いておりました。この度頂戴致しましたのは家元の「月」の色紙。「自らは光を持たないけれども、己を知る謙虚さ、誠実さに見るひとが感化される存在」。「月」を見る度思い出すことと思います。

凛とした茶事の心構えを忘れず、気軽にお茶を友として語らう、そんな日常の茶の湯を家内共々楽しんで行けたらと思っております。

2008年10月19日

茶の湯を生活のなかに…研究会に改めて思う

家元招請研究会−【茶会の実践】

飯田宗美(須坂同好会)

午前中は、三名の席主宅へ、それぞれお招きいただき、午後は一堂に集い、部屋のしつらえのこと、心尽くしの料理のことなど、迎える側の工夫あり、苦心ありの様子や、客側の楽しく過ごした様子などが、充実感、達成感も交え、語られました。

お家元からは、これを機に、折々実践を重ねてとのお話をいただきました。

席主は、お家元直筆の色紙を頂戴し、喜びと共に、新たなる目標を広げたことと思います。

実践の研究会は、会を重ねる毎に、お茶事の楽しさや、日常生活に自然な形でお茶を取り入れていけたらとの思いを一層強くいたします。

また、どのような疑問や迷いに対しても、耳を傾け、一つ一つ丁寧にお答え下さり、お家元からこまやかなご指導を直接賜る幸せを感じ、お茶を続けて来たご褒美かもしれないと思えた研究会でした。

2008年10月13日

ご相伝をいただいて

近村和子(青森不白会)

むかしご一緒した先生にお会いするたび「お茶を飲みに来て」と声を掛けられ、友達とお稽古を始めました。これが江戸千家の茶の湯との出会いでした。稽古は楽しく、また、日常の慌ただしさを忘れられる安らぎのひと時でした。おいしいお茶を飲むことを幸せに感じる日々でした。でも先生のご病気で一時お稽古を休みました。お茶をじっくり味わいたいと思い、木立先生のもとで、お稽古を始めることにしました。楽しい中にも厳しいご指導、そしてみなさんと過ごすなごやかなひと時。明日への励みとなる時間でした。

秋晴れの十月十三日、最初のご相伝として「入門・茶通箱」をいただくことになりました。いつもとは違った緊張感でお席入りしました。お床の「寿」の掛け物、お花、すばらしいお道具。先生の心のこもったお点前を拝見していると、少しずつ気持ちも落ち着き、穏やかな思いになりました。

「祝の白」という銘のお茶、格別な香りでまろやかなお味でした。続いて「茶通箱」のお点前では、「星の奥」というお茶を特別おいしくいただきました。茶通箱を用いる茶の意味をうかがい、先人のお茶を大切にする心が理解できた気がします。

式典の後、お茶室でお正客の薄茶をおいしくいただきながら、お軸のこと、お道具のこと、話しが弾み、終始和やかに充実した一日でした。

先生、お正客、お詰の方々のご苦労により、こうしてご相伝をいただくことができまして感謝の気持ちで一杯です。これからも忙しい毎日の生活の中ですが、茶の湯を楽しんでいきたいと思います。

2008年10月5日

実践したからこそ分かること

家元招請研究会−【茶会の実践】

今井光雪(熊谷不白会)

支部長先生にご指導をいただきながら、掛物、寄付、点心等を一つずつ調えていくうちに目鼻もついてきて、少しずつ考えることが楽しくなってきました。お客様をお迎えするのが好きな両親は、全面協力体制です。社中も「またとない勉強ができて嬉しい」と喜んで手伝ってくれました。

当日は、お家元を正客に、くじ引きで決まった三名の方をお迎えしてのお席です。十三夜が間近でしたので、点心に鶉のゆで卵の黄身の小さなお月様を添えました。「十五夜は芋名月、十三夜は栗名月ですよ」というお菓子屋さんの助言で用意した焼き栗のお菓子は好評で、ほっといたしました。お茶は和韻点てを差し上げましたが、終了後「量はもう少しタップリの方がよかったですね」とお家元からご指導をいただきました。

稽古の時は、交替で何服もいただくので、一服を少な目に点てていたことに気付き、稽古と実際の違いを実感いたしました。

私は「風」の色紙をいただきました。風の爽やかな季節になりましたら、いただいた色紙を掛けてお茶事をしたいと思っています。

軸飾り、花入飾りから学ぶ

宗康先生招請研究会−【小習十三箇條から】

神岡春雪(高田不白会)

十月五日に宗康先生をお迎えして、軸飾り並びに花入飾りの研究会が行われました。日常では何気なく床にお軸を掛けておりましたが、軸飾りは名物軸、宸翰、特別に意味ある軸の時に行う趣向で、正客の所望によって、掛けてお見せするものであること。その目的と軸の掛けおろし、巻き方などのご指導をいただきました。重きものであれば自然に丁寧に扱うことが必要になるのではと感じました。軸飾りに限らず、日常でも掛物を掛ける準備を面倒がらず、気持ちを集中させる時間であるという教えを改めて認識いたしました。

花入飾りの研究会では、名物花入を披露する特別の趣向であることを学びつつ、日常では、花入を先に決めがちですが、花入よりも花が主であること、この花にどの花入がよいか組み合わせを考える、ことが大切であることもお話下さいまして、大変よい勉強をさせていただきました。

準備の工夫を楽しむ

家元招請研究会−【茶会の実践】

田中宗恵(熊谷不白会)

母屋の内や外、庭木、茶室周り、懐石献立、道具組等々の準備、あれもこれもとパニック状態になるほどでした。これではいけないと、家元教場研究会で学んだことを思い起こし、また支部長先生の温かい励ましや助言に後押しされて、気持ちもだいぶ和んでまいりました。

まず、母屋の和室を寄付にし、入口には木製の手作りの踏み台が完成。庭木の手入れ、つくばい、茶室周囲の清掃は主人が一手に引き受けてくれました。

悩んでいた献立も決まり、以前東北旅行に行ったとき求めたとんぶりを使って工夫した一品、家庭菜園の野菜も仲間入り、海のもの、山のものも決まりました。床の軸や花など、やつれ風炉の灰も完成、次々と整ってくると不思議なもので冷静さを取り戻すことができました。

いよいよわが家でのお茶事開始です。到着したお客様の案内、露地などへの水打ち役、寄付や半東役等、社中一致団結してのおもてなしが始まりました。若い支部会員四名をお迎えしました。互いに初対面でありましたがすぐに気持ちもほぐれ、会話もはずみ、まさに一座建立、楽しい時を過ごすことが出来ました。

最後の報告会で亭主四人がお家元より色紙をいただきます。私は「花」でした。これを励みにこれからも精進していきたいと思います。