2013年1月8日

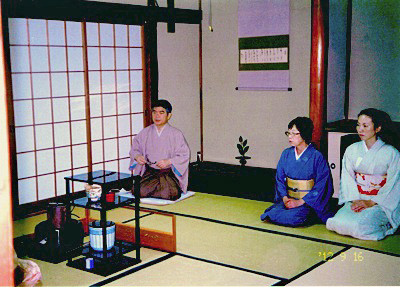

初釜報告 羅府新報から

新井社中(ロサンゼルス不白会)

季節の花で廻り花

床には江戸千家十代家元名心庵筆、『「廻り花」竹の清を切り 水の清を盛り 花の清を入れて 心の清を楽しまん』を掛けた。花入-竹花入、棚-竹台子、皆具-青磁 千舌関、濃茶器-瓢茶入 喜山造、薄器-平菊赤 金輪寺、茶杓-名心庵作 松の友、茶-星の奥 八女星野園、菓子-打菓子 諸江屋

例年のごとく、札を引き各担当を決め、正客はマーセリオ宗和、次客は藤田宗明、三客は新井宗京、東は榊原美香で七事式の廻り花を学んだ。そして、炭点(マーセリオ宗和)の後、懐石には新井宗京師の手造りのお節とお雑煮を頂き、中立。後座は濃茶点前(榊原美香)、薄茶点前(藤田宗明)の後、皆で廻し点てにて初釜を祝った。

幸い、当日は素晴らしい天候に恵まれ幸先が良い一日であった。

炉の炭点前で気持ちも温まる

新春らしい竹台子で濃茶点前

2012年12月1日

「奇跡の抹茶茶碗」

生きる勇気を与えた茶碗の物語

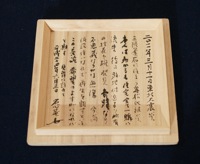

「蓮鶴大姉を偲ぶ会」に展示された志野茶碗

岩手不白会所属の寄松久美子さんは、経営していた美容院と一切の家財を津波で失いましたが、大事にしていた志野茶碗をがれきの中から無傷で発見しました。「絶望の淵から生きる意欲がわいてきた」という寄松さんは、本年五月に美容院を再開し、見舞いに訪れた家元が、この茶碗に「希望」という銘を付け、箱書きを認めました。

寄松さん 偲ぶ会にて

以下、毎日新聞岩手版 平成二十四年八月二十九日より抜粋します。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

それはまさに奇跡だった。震災から数日たった昨年三月十五日ごろ。津波で押し流されて見つかった友人宅の後片付けを手伝いに出掛けたその時、地面に伏した茶わんが目に入った。「もしかしたら」と、まみれた粉炭を手で払うと、器のぬくもりで一瞬にして分かった。どこにも傷はなかった。自宅兼美容院から約四百メートル離れた釜石製鉄所の通称中番庫。がれきの中で、持ち主を待っていた。(中略)

避難所に間もなく、同門の友人夫婦がお茶道具一式を携えて慰問にやってきた。茶会用の着物、お釜などのお茶道具も失うなど手足をもがれた日々にあって、茶わんと共に、あきらめかけた茶道に向き合わせてくれる一服のぬくもりだった。 家元が寄松さんが暮らす市内の仮設住宅を訪れたのは今年六月。借りて持ち帰り送ってきた箱のふたには「今尚 仮設住いなれど 再生を期すといふこの茶碗 希望のよすがになれと期す 名心庵」と記されてあった。寄松さんはいつの日か、盛岡の三田宗明先生など震災で世話になった人たちを招いてお茶事ができることを夢見ている。

2012年11月18日

研究会に参加して 「盆点」

家元招請研究会−【盆点】

舟山宗恵(山形不白会)

初座はご亭主様のお酒のお勧めで座が自然に和み会話も弾んで、お家元が常日頃おっしゃる「お客をもてなす心」がわかったような気が致しました。

後座では、盆点のお点前がゆっくりと流れて行き、それに伴う唐物の扱いと服紗のたたみ方など拝見でき勉強になりました。お家元自らの亭主役でございましたので初座から後座への席の運びがよく理解できました。ご持参下さいました立派な萩のお茶碗でお客になったお三方は、おいしいお茶にとても喜んでおいででした。見ている私たちも幸せな気持ちになりました。

2012年11月17日

茶道入門

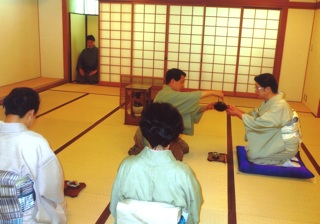

家元招請研究会

舘山ふみ(新潟不白会)

家元による講義に耳を傾ける参加者

しかし、いざ始まりますと「そんな初心者の私」は一瞬にしてどこへやら「学びたい」「お家元の言葉一つ一つを聞き逃したくない」そんな欲望がどんどん湧き、気づくと、手招きいただくままに、一番前の席で拝見、拝聴している自分がおりました。

お茶事の一連の流れ、会話やおもてなしの心、人と人との係わり方、普段のお稽古は、ここにつながっており、お茶事を愉しむための訓練なのだ、と改めて気づきました。茶道は決して堅苦しいものではなく、人間関係を和やかにしたり、楽しくするものだと…。

燕喜館での体験は、私の目指したい空間の体現化そして、心の持ちようの大きな柱となりました。

お家元の教えて下さった「茶道」という「道」は、とても美しく、厳しく、そして楽しい。果てしない階段が続いているように感じました。その一段一段を一歩ずつ登らせていただき、人間として、成長していきたい。そう思った一日でした。

家元による茶事の研究会

私の自宅近くに日本最大の亜種オオヒシクイの越冬地「福島潟」が有り、既にオオヒシクイ二千四百羽、コハクチョウ三千四百羽が記録されていました。研修会場「燕喜館」はそうした〈雲低き新潟〉の中心街に隣接する白山公園内に、明治から昭和にかけ活躍された斎藤家邸宅を平成九年移築再建したもので、会場の「奥座敷」は、三つの広間からなる四十畳。メーンは紫壇、黒壇などを使った床を擁する「三の間」。研修は、今年のテーマである相伝物から「茶通箱」。宗匠が会場のお床、棚等の設えを点検され、水屋でお持たせのお茶入に自ら茶を掃き準備されるなど、普段お目にかかれない所作の一端を垣間見ることができました。

研修前の緊張感を和らげる優しい気功を交えた体操を終え、いよいよ本番です。

宗匠自らご亭主を務められ、初座のお床には、流祖不白が喜寿に書かれた力強い「鐡團圝」のお軸が掛けられ凛とした緊張感が走る。

銅鑼のお鳴り物で後座が始まり、お床にはジャノメ木の花入れに椿と照り葉。

宗匠のゆったりとした服紗裁き、お茶碗を温める所作のやさしさ、たっぷりと点てられた芳潤なお濃茶のおいしさ……。この度の研修で一番の収穫は「おもてなしの心」を身を以って体験できたことです。

宗匠の流れるような所作と、美味しく頂いた二碗それぞれの個性あるお濃茶。ご一緒した方が「もう二度と頂けない」とおっしゃった感動の言葉は決して演技ではありませんでした。客に少しも違和感を感じさせない宗匠の心配りに、ふと研修中であることを忘れ至福のひと時を過ごさせて頂きました。

亭主が如何に客を和ませ豊かな気持ちにさせることができるか。それは温かい包容力のある自然な〈気くばり〉がどこまでできるか、客も又その心をしっかりと受け止め感動する感性をもった人間性が問われているように思いました。将に「啐啄」の精神そのものと肝に銘じた貴重な経験をさせて頂きました。

◇ ◇ ◇

《研修後雑感》

この度の燕喜館での研修で、少し気なっていたことですが「流祖不白」が書かれた「鐡團圝」についてです。なぜこの言葉を喜寿(寛政七年・一七九五)に書かれたのでしょう。

禅僧は、十年毎に遺偈をそれとなく残すといいます。寛政二年良寛(三十三歳)は、備中玉島の円通寺での十一年に及ぶ厳しい禅の修行を終え諸国を行脚し、寛政九年頃国上の五合庵に住むわけですが、その頃「流祖不白」は七十二歳位ですから同時代を生きた人として因縁めいたものを感じてします。その良寛が偈に相当する次のような漢詩があります。「回首す 五十有余年 是非得失 一夢の中……」「閃電光裏 六十年 世上の栄枯 雲の往還……燈火明滅す 古窓の前」「回首す 七十有余年 人間の是非 看破するに飽く……一炷の線香 古匆の下」と自らの命を「夢」から「燈火」に、そして更に細い「線香」に。限りなく「無」に帰すと。

「鐡團圝」を「禅学大辞典」では、「分別の歯の立たぬもの。堅固にして円かなこと。また、没巴鼻。「見成公案、大難大難、百雑砕(ひゃくざつさい)、鐡團圝、和レ風塔二 在玉闌干一」(虚堂碌1)]とあり、臨済宗では特に重んぜられる語録の一つ虚堂(きどう)碌(虚堂和尚語録十巻)に出てきます。人智では、何ともし難い自然の法則、全ては無に帰す、悟りの境地。江戸時代の末期という歯止めの利かない胎動とも言うべき大きな時代のうねりの中で、真に大切なものが失われて行くことに危機感を感じての激文ともいうべき想いを、喜寿の今この「鐡團圝」という言葉に託されたのでは……。「燕喜館(研修会場)」の大きな床に喜寿とは思えない堂々たる気迫に満ちた「鐡團圝」の書は、私たちに何を捨て何を伝えて行くべきかを訴えて居られるように思えてなりません。

時代が変わっても人間の本質的な心情は変わらない。先取り・スピードの時代と情報が氾濫し、目先の現象のみに振り回され右往左往してしまっては、身も心も疲弊し自らを失ってしまう。一瞬の内にすべてを失った3.11のあの大災害を、私を含め多くの人達はテレビのドラマを見ているような錯覚を覚え、一瞬思考が停止した状態になったことを今更ながら思い出します。真の苦しみはそれを経験した人にしか分からないけれども、相手の心情を少しでも思いやるやさしい「気くばり」「心くばり」を忘れないようにしたい。古来のお稽古ごとは、人間としての大切な感性を呼び戻し磨き、そして何よりも自然の恵みに感謝し共生して行く智恵を学ぶことができる。その基本を大切に伝承する重要な役割を担っているものと思います。

2012年11月7日

軸飾り・花入飾りを学ぶ

宗康先生招請研究会

石元泰雪(高知不白会)

今回、軸飾りと花入飾りの亭主をさせていただきました。始めに、宗康先生から、軸のかけ方、しまい方の説明があり、軸飾りが始まりました。

軸飾りは、名物、拝領の特別なお軸を、お客様の前で掛け、ご披露するものです。お客様は、三人。小間の設定です。正客は、旧知の友人ですが、大勢の方の前では、あいさつの言葉もスムーズに出てきません。

軸は、ちょうど十年前、当地で茶事研究会があった時に、家元からいただいた色紙「只 ひたすらニ茶の湯ノ心」を表装した軸を使わせていただきました。日頃、人前で、軸を掛けることがありませんので、宗康先生からのお話を念頭におきながら、臨みました。いつもより、ゆっくりと歩くこと。軸を持つ手は、しっかりと持ち、軸をおろす時も、ゆっくりと、おろすこと。厳かになりますとの指摘がありました。

茶杓は、昨年、全国大会の時、宗康先生から支部にいただいた「をにおふさま」の銘の茶杓を使わせていただきました。「仁王」を連想する大きな茶杓でした。 ※お仁王様とは、坂本龍馬の姉、乙女のことです。

滅多に行うことのない、軸飾りと花入飾りを、緊張のなか、体験させていただきましたが、会話の難しさ、所作の難しさを痛感しました。これからは、軸の扱いのみならず、ゆったりと、ゆとりを持って、落ち着いた茶の湯を目指したいと思っております。ありがとうございました。

2012年10月27日

竹台子でのおもてなし

家元招請研究会−【相伝物-台子】

三ケ島宗汲(佐賀不白会)

炭点前の後に八寸での一献が勧められました。塗りの折敷膳に秋の実り満載の品々が彩り能く盛られ、従来の八寸盛りに囚われない柔軟な一献の進め方を学ぶことができました。お家元の巧みな話術に、研究会茶事であることを忘れてしまいそうな程に和ませていただきました。

後座は銅鑼の音に導かれ入室すると佐賀の山野の花が籠に活けられていました。竹台子のお点前で粛々と濃茶が練られていく様をみつめていると、心地良い緊張感に包まれていきました。丁寧に練られたお茶は格別の幸福感をもたらしてくれました。ご持参のお道具は、古瀬戸の大振りの茶入と最近お求めに成られたという唐津焼の井戸茶碗。新旧のお道具が迷いなく並び、主客一致へ導いてくれているようでした。『木守り』のお銘と共に心に残っています。

亭主としての在り方、客の在り方を実践の中でご指導いただき、お点前の稽古に付随して学ぶべき人間磨きの課題を確認することができました。「東京になかなか出向けない地方の皆さんに月釜の雰囲気を……」とのお心遣いをありがたく受け止め、茶事の実践に前進するという思いを新たにする一日でした。

2012年10月22日

茶事の研究会から学ぶ

家元招請研究会−【相伝物:盆点】

久留米不白会

◎貴重な水屋の経験………大崎宗佐研究会で始めてお家元の水屋を担当させていただきました。九月から道具の準備を始め、八寸の献立を考え、試作もしてみました。気を使って準備をしたつもりでしたが、当日は足りないものが多々ありました。亭主であるお家元が水屋に戻られ、「料理が美味しかった」と言ってくださった時はほっとした一瞬でした。

濃茶では、お家元の所作、立居を緊張して拝見しました。二十代でお茶を始めて、もう四十年以上になりますが、お茶を極めるのは難しいこと、でも最近ようやくお茶の面白さを感じられるようになりました。四季折々を肌で感じ、お花に、お料理に、お道具に心を配り、お客をおもてなしする、これからの人生を一期一会の精神で、工夫のお茶を楽しみたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇

◎研究会を活かし自宅の茶………大石宗清

私はお詰の役をさせていただきました。お家元からは、亭主が心を込めて準備したお道具に対して、客は関心を持ってお尋ねする心配りが必要と、ご指導いただきました。点心の時は、お家元から会話をリードしてもらい、また勉強しなければという気持ちになりました。

「人を招いて、点心とお茶を差し上げなさい」という家元の言葉に従い、数日後に、私も若い頃から一緒だった先輩三人を自宅にお招きしました。点心はお重と椀物にし、お重にはお刺し身や我が家で採れた季節の野菜なども入れました。お道具は先生や先輩にいただいた物も使いましたので、会話が弾みました。

薄茶の後は、居間のソファで寛ぎながら亡き恩師、森田宗香先生や若かった頃の話になり、時間が過ぎるのを忘れる程でした。お茶事に不慣れな私のため、反省する事多々有りましたが、まずは、お客様に喜んでもらえた事で、私なりに充実感もありました。

仕事していた頃は、職場の人に薄茶を飲んでもらったり、若い人を家に招いてお濃茶を出して、初めて飲みましたと、感動してもらったりで、お茶を飲むだけを楽しんでいましたが、これからは、お茶事の時に掛けた掛軸、「一志一道」のごとく、茶道一筋、お茶事も楽しでいきたいと思います。

2012年10月14日

飾り方の基本を学ぶ

宗康先生招請研究会

水野宗美(高田不白会)

当日の課題は、流祖不白八十八歳の時の好みの棚「米棚の十三飾り」の仕様でございました。

東役の方がご指示通り順を追って飾り方を示し、その型の説明を事細かにご指摘いただきました。午後には、順番に茶杓、茶入等の拭き方、服紗の捌き方までご教授いただき、緊張の中にも時折宗康先生のユーモアを交えたご指導に、一同、厳しさの中に心穏やかにお教えを賜りました。

水屋で清めてお持ちだしましても、お客様の前で、今一度、己の心も清めるという気持ちを込めてお道具を扱うという所作にこそお茶の究極の精神があるように感じ取りました。

「茶の湯者覚悟十体」の中の「点前」の項に「薄茶を建(点)てるが専一也、是を真の茶と云う。世間に真の茶を濃茶と云うは非也」とあり、この度の宗康先生の一言一句、胆に命じて基本に立ち返って見たいと思います。

2012年9月24日

貴人清次 -自然体の亭主?-

家元招請研究会−【貴人清次】

大黒裕明(青森不白会)

初座で一献

「お家元が亭主をしてくださるんです。こんなチャンスはめったにないんだからお受けなさい」

師匠のお言葉があったので覚悟を決めたがどう見ても柄ではなく、落ち着かない。当日、他の人が準備するのを見ながらうろうろしていると、

「あまり難しく考えないで。お家元の点てて下さるお濃茶を直にいただける最高の時と思ったらどうですか」

それは面白い。少し安堵して、いろんな場面を想像しながら一人ほくそ笑んだ。

研究会は初座から始まった。初座とはお酒をふるまい、亭主と主客が談笑する席である。お殿様に祭り上げられ床の間の前に座ると、参加している皆さんの視線が集まってきた。ご亭主と丁寧に挨拶を交わし、さて何から話題にすればいいのかと迷っていると、

「お軸は流祖の筆で、米寿の時のものです」お家元がうまく話を誘導してくださった。さすがである。

「俳句のようですが、何と書いてあるのでしょうか」

あとは上手く話が繋がった。私よりも茶歴のうんと長いお供役の方がニコニコしておられたのは、まずまずの流れだからだろうか。まあ、そういうことにしておこう。

天目茶碗で、お濃茶をおいしくいただく

後座は濃茶の席である。誰よりも近くでお家元のお点前を拝見できるのは師匠のおっしゃったようにめったにないチャンスだが、何しろ眠い。足の裏に爪を立て必死でこらえた。急ぐでもなく弛むでもない時間が流れ、その隙間に吸い込まれそうになったころ目の前に点てたばかりのお茶が運ばれた。つやのある香りの深い液体である。それを啜ると、口の中に残っていたお酒が洗い流されるような気がふとした。今までに何度もいただいたが、お酒の後は初めてである。何とも言えず相性が好いではないか。これは素晴らしい発見をしたと悦に入っていると次第に意識がはっきりし、酔いが醒めてきた。良かった、おかげで不調法をせずに役目を終えることができそうである。

お稽古後の総評で、お家元からお言葉をいただいた。

「今日の貴人は自然体でしたね」

どういう意味かと色々考えた。さては酔っぱらっていたのを見抜かれたか。しかしお褒めいただいたんだと解釈して素直に喜ぶことにした。だってその方が、気が楽だから。

お茶の世界は奥が深いらしい。この世界に踏み込んでもう八年目になるが、それなのに未だに入口でうろうろしているばかりで奥なんてとても見えそうにない。今日のお稽古でそのことを改めて自覚した。それで良いとしよう。深遠に辿り着くのは一生無理かも知れないけれど、今の私には、朋輩の皆さんと稽古でお抹茶を飲んでいる時間がただ、ただ、楽しいのである。

家元持参の道具を拝見する

尺八花入に季節の花

花入の銘は「洗心」

花入の銘は「洗心」

2012年9月16日

米棚 十三飾りを学ぶ

宗康先生招請研究会

牟田泰雪(久留米不白会)

仕舞い飾りでは、両器飾り以上と以下との点前の違いや、拝見の所望がある時とない時との点前の違いを続けて学ぶことによって、お点前をする時に疑問を持っていたことが解決していきました。また、お点前の流れの中の一部だけを繰り返すことの難しさも学び、もっと精進しなければいけないなと痛感いたしました。

午後からは、茶入の清め方、仕服の扱い方、服紗の捌き方などを、宗康先生の丁寧なご指導の下、研究会の参加者から数名を選ばれ、みんなの前で所作を行うことで、見学者と一体になって稽古ができて充実した研究会になったように思います。

2012年9月15日

老人施設の抹茶クラブ

田中宗治(七戸不白会)

書と庭の花を飾ると即席のお席ができて、月の誕生者にお正客になっていただきます。最初にお茶をいただけるのが嬉しい様子で、神妙に両手で茶碗を持っています。和菓子のもみじに「きれいだね、食べるの勿体ない」などと言いながら「あら、お先に、を言うの忘れちゃったー」と大笑いになりました。

点滴を受けながらもお茶が大好きで、看護師の許可を得てお菓子とお茶をあげると笑顔で「ありがとう」を繰り返していました。

また、ある男性はお茶をいただくと興に乗って「お礼に歌を」と言って歌い出し、こんなお礼の仕方もあるのかと教えられました。時には実習生や面会の家族もお席に誘って会話も弾みます。

施設での日常にひとときでも楽しい時間を過ごしていただけたらと願っています。

2012年9月9日

茶事に参加して

家元招請研究会−【貴人点て】

持田宗政(熊谷不白会)

午後からの、お家元の台天目の濃茶点前では、ゆっくりと丁寧に練り上げる姿が、とても印象的で、貴人に対する心の入れようを学ぶことができました。最後に、「お客様を実際に招いて、お茶を点てて差し上げることを、もっと日常的に行って欲しい」とのお言葉が心に残りました。

2012年9月2日

天心忌茶会に参加して

幸田宗陽(福島不白会)

いつもの様に清々しい打ち水があり、その露地を進み、玄関に入るといつもと違う気が今日はみなぎっていると感じました。寄付より花月の間へのご案内が。庭のつくばいには瑞々しい薄紅色と純白の蓮の花が二本、凛と活けてありました。今から始まる天心忌式に気が引き締まる思いにさせられました。

床の間の中央には、平櫛田中作天心像「鶴氅」(かくしょう)が。肝を潰しました。お軸は大観筆「不二山」の図。少し落ち着きを取り戻しました。静かに宗匠が天心像に進み、蝋燭に明かりを灯し、香を焚き、お経をあげ始めると一同胸の前に手を合わせ頭を下げました。

続いて宗匠の供茶点前が始まり、外の鈴虫の少し衰えた声を聞きながらやはり季節は移っていると思っていると雨が降り出して来、雨と鈴虫の合奏がやがてドンドンと家をたたく音のみになり、まるで天から今到着したと伝えているように聞こえました。

宗匠が一人のためのお茶に集中しておりました。今年の研究課題のひとつ台天目の意味をもう一度確認させられているようで、その所作とお姿に前のめりになる程引き込まれておりました。供茶は平櫛先生によって天心像の前に厳粛に捧げられ、我々もやっと普通の呼吸に戻ることができました。そして雷。中立ちへと。

庭の蓮の花は何故か紅白の花びらが一枚ずつ散り、水の上で寄り添って浮かんでおりました。散華なの? 葉の上には大きすぎる玉の水を一滴もこぼしてはならぬと茎がバランスを保って立っておりました。あの水は甘い水に違いない、飲んでみたいと思いながら見つめておりました。天心とそのお弟子さんたちの感涙の雨。誠を尽くすと天が感じて降らすという甘い露。以前にもこういう情景を味わったことを思い出し、これは自然の摂理なのではと二度の不思議な体験に思ってしまいました。

呈茶席へ、百碗展の残り物に「福」の茶碗にて運ばれて来たお茶を、うきうきしながらいただきました。それらのお茶碗はお隣りをも飛び越えて楽しませてくれ弾んだ席に包まれました。

大観、田中、宗匠の天心への信と畏敬の念で、突き進む意気込みを見て聞いて男が男に人間的なあこがれや人柄にホレるという熱い恋慕の思いがエネルギーとなって伝わって来、堂々男子は死んでもよい、のリズムが心地よく思い出された午後の講演でした。

長い長い変化に満ちた一日、あの場所に居合わせた事に感謝した日でした。

2012年8月26日

古典の茶事に触れて

家元招請研究会−【貴人清次】

遠藤宗光(福島不白会)

天目茶碗で貴人にお茶を差し上げる

残暑厳しい中、宗匠はお着きになられるとすぐに茶室の設えをご指導くださいました。

そして、今回の研究会課題である「貴人清次」について、古典の茶事であるため、ご亭主の自宅に、城主の奥方をお迎えした、という趣旨の茶事であるとし、ご亭主は宗匠がされ、供は二名とし、半東は随行の田丸様、水屋は二名でお迎えすることとなりました。

宗匠がご持参された「萬嶽松風供一綴」のお軸が床に飾られ、お客様をお迎えする心がそのお軸からも伝わるものでした。

丁寧なお迎えとご挨拶があり、八寸も盛り付けに工夫され、まず一献と酒が振る舞われました。炭点前より初座の流れを勉強し、後座を知らせる鐘の音で入席すると、床には清らかに三種の花が活けられていました。宗匠ご持参の七管青磁の茶入、天目茶碗に心を込めて練り上げておられる姿勢を特に感じ入りました。程よく香り深い濃茶を供の一人としていただけて充分満足いたしました。

現代は、貴人をお迎えすることが少ないですが、今回は特に宗匠自らご亭主をされ、「おもてなし」の本当の心を、ご亭主、半東の姿勢全体で表して下さり、具体的に理解することができました。

また、日常生活に生かしていきたい体操や、終了後、宗匠の篠笛の演奏に合わせて「ふる里」等を皆で合唱するなど、すべてが思い出に残る研究会となりました。

2012年7月31日

震災を体験して

門脇 和希(仙台同好会)

去る七月三十一日、家元と博子先生が仙台にいらっしゃいました。私が家元とお会いするのは二回目で、初めてお会いしたのは東日本大震災以前のことでした。今回家元がおっしゃっていたことで一番印象に残っているのは、いろいろな所に知り合いがいてそこに会いに行くのが楽しいということです。 仙台同好会は人数がとても少ないです。茶道を続けている理由は皆それぞれで、日本の伝統文化を学びたいという方もいれば、頭の体操になるからという方もいます。

地震後に何カ月のお稽古ができない日が続きましたが、幸いなことに現在は地震前と変わらぬメンバーでお稽古ができています。大震災後の皆様方のご支援に感謝するとともに、これからも家元がいつでもお越しになれるよう、仙台の小さな火を絶やさないようにできればと思います。

2012年7月28日

「台天目」での貴人清次

家元招請研究会−【台天目】

石田宗洵(岩手不白会)

今年度の家元招請研究会は「台天目」による「貴人清次」の茶事を学ぶというテーマで、七月二十八、二十九両日、盛岡市中央公民館で行われ、お家元が自ら亭主役を担当されました。床は流祖の「無心雲自閑」でした。多くの目や耳に囲まれた研究会の席でも、「無心の雲」のような「閑」の雰囲気が大切と配慮してくださったのでしょうが、貴人役の私にとっては「閑」どころではありませんでした。点心は担当の増沢光雪さんが、会記に残る流祖不白の点心を復元したもので、鰹を使った向付け、蓮根を使った白和え、香の物などを揃えてくださいました。勧め上手の亭主役のお家元に「お濃茶をおいしく味わっていただくために」などと勧められて、お酒で顔が真っ赤になっていたことにも気付かないほど会話が弾みました。

昼食時を中立ちと見立てて後座になりましたが、初座とはうって変わった静寂の中で、「台天目」の作法で貴人への濃茶が点てられました。濃茶はたっぷりの分量でした。供の者へは「貴人清次」での対応がありました。正客に対する亭主の丁寧な深々とした礼の姿には、臨時の貴人は恐縮するばかりで、強く印象に残りました。

平等が普通になっている現代社会に、貴人と供の者とに差を付ける「貴人清次」をどう位置づけるかという問題に対して、誰がお客かということを明確に意識して接待することの大切さを指摘されました。ともすれば稽古のためのお茶になりがちですが、本来客を招いてお茶を差し上げるために稽古をしているので、茶事の実践を望まれました。客が明確でない大寄茶会とは別に、「貴人清次」などから、特定の客を意識した茶事を考えてほしいとのご指導であった。また、稽古の濃茶では、茶が少ない場合も見られるが、茶事で客に出すお茶は「十分にお召し上がり下さい」という気持ちが表れてしかるべきだと。茶事のための稽古という意識を喚起されました。

2012年7月1日

貴人を堪能して

家元招請研究会−【台天目】

小川紫雪(高田不白会)

先ずはお家元が、ご亭主でお持たせの御初代染筆「福寿海無量」のお軸に感激、季節の山海の珍味で一献、相伴はされず低姿勢のご接待のみ終始落ち着いた穏やかなお話。炭点前は家元がされ、小ぶりの風炉に充分につがれ、お香がほのぼのとして香合は時節の時鳥の蒔絵。

家元持参の初道具を拝見

濃茶入もご持参の七官青磁の色のお見事なこと、仕服も濃やかな七宝模様の裂地、別世界に遊ばせていただき、お軸に書かれた計りしれない福寿を頂戴しましたことは、この上ない幸せな一日となりました。

2012年6月26日

貴人清次に茶事でのもてなしを学ぶ

家元招請研究会−【貴人清次】

吉岡宗美(高知不白会)

研究会前日の仕度時、お家元が公民館の広間のどこに点前座を設けたらよいか、貴人の座からよくお軸が拝見できるようにと、ご工夫なさる御姿が、大変参考になりました。ご持参いただいたお掛物は流祖の「福壽海無量」でした。お家元は高知の海を思い持参して下さったとのこと。その御字の素晴らしさに一同感嘆して拝見致しました。

中立の後、銅鑼の音で後座が始まり、お床には、手桶に祇園守りとたいまつ草、縞葦がすっきりと入っています。瑞々しく露が打たれて見るからに涼しそうです。お家元ご持参の七官青磁のお茶入から流祖のお茶杓「常磐木」でたっぷりのお濃茶が点てられました。初めて七官青磁を拝見させていただき、その淡い青緑色が目に焼き付き、お茶杓の美しさと相まって、ため息の出る感動でした。

2012年6月24日

ホタル愛でつ夜咄の茶事

影山直美(福島不白会)

福島民報社に掲載された写真から

ホタルはこの時期になると、郊外の水路や田んぼで、飛んでいるのを見ることができますが、町中で、ホタルが飛び交う河川を復活しようと取り組んでいる「南川ほたる愛光会」の協力を得て、その会長さんにもご出席していただきました。

部屋には手燭の灯りがともされ、「清流無間断」のお軸のもとに、大きな水槽にたくさんの美しい光を発するホタルが放たれています。

ご亭主は岩谷宗洋先生、正客には金田恵雪さん、次客にほたる愛光会の会長さん、詰は根本宗久さんが務められ、岩谷宗清先生のご指導のもとにお茶事はスムーズに進み、季節の食材を用いた心のこもったお料理に亭主のもてなしの心を感じました。

正客の金田さんからはその都度作法や料理について説明をしていただき、お茶事の流れを学ぶとともに、普段のお稽古の一つ一つの所作の意味が理解できたように思えます。

「ホタル愛光会」の会長さんには、ホタルの飛ぶ様を身近に見ながら、様々なお話を伺うことができ、地元の環境改善活動の取り組みについて、お茶を通じて理解が深まったことに、とても心が満たされたひとときでした。

濃茶が出される頃には手燭の薄明りのなかに、ホタルも点々と光を放ち思い出に残るお茶事になりました。

ホタルの放つほのかで優しい光に一同幻想的な気分にひたりながら散会致しました。