2013年10月2日

お茶会で拡がる交流の輪—江戸千家不白会が点前

ロサンゼルス不白会(西村宗櫛社中)

夏は氷点てで

その様子がロサンゼルスに本拠を置く日本語新聞『羅府新報』に掲載されました。抜粋して紹介します。

◇ ◇ ◇ ◇

小東京のホンダプラザ内にあるお茶とハチミツの専門店「Honey & Green」で定期的に開かれているお茶会に地域コミュニティーの人々が気軽に集い、交流の輪を広げている。

毎月二回程度の割合で開催されているこのお茶会について、同店の五十嵐達社長は「茶道の基本を通して茶の湯の楽しさを学ぶと同時に、日本の最高品質のお茶と北米を中心とする滋養価の高い天然ハチミツのよさを皆さんに直接味わってほしいとの思いで実施している」と話す。江戸千家ロサンゼルス不白会の西村宗櫛教授が指導にあたる。

江戸千家不白会は、家庭でも点てられる「テーブル茶」を今年のテーマとして上げており、西村教授は「一般の人が茶の湯に親しみ、自分も習ってみたいと思える楽しい茶会である。亭主と客が時間をかけてゆっくり季節感や花などを愛でながら、交流の輪が広がる場にしたい」と話している。

仲秋の名月の日 秋の風情を楽しむ

2013年9月19日

お客様に楽しんでいただけるように

杉田佳織(高田不白会)

床には「土 この豊かなるもの」という木村先生五十歳のお祝いの際にいただいたというお家元直筆の書が飾られていました。陶芸をするものとして世界観、土の大切さを今一度考える意味で飾られたとのことで、木村先生の陶芸にかける熱い思いが伝わってきました。

陶芸をされている方、お茶を習い始めたばかりの方など色々なお客様が作品を見に来られていました。お席でお茶をいただくのははじめてだということで緊張されている方もいらっしゃいましたが、木村先生がお客様に合わせて分かりやすく茶の湯や陶芸、お道具について話をされていたので、リラックスして一服のお茶を楽しんでいただけたようでした。自ら選んだお茶碗でお茶を召し上がられたお客様は、「手に収まる感じがちょうどいい」と満足され、お茶を楽しみながらお茶碗の魅力も感じておられました。

先生やお客様と一緒にお話しながら、お点前をさせていただき、いろいろな方に自分の点てたお茶を飲んでいただくことの喜びと、出会いの楽しさを感じることができました。

今回は、一期一会の気持ちをもってお席に入ることの大切さを再確認する良い機会となりました。

2013年9月15日

水屋の当番を受け持って

家元招請研究会

田中宗正(福岡不白会)

午後からはお家元ご亭主でのテーブル茶。お持ちいただいた花入を見てまず驚きました。二-三世紀頃の首の細長いたいへん貴重なローマングラス、土の中で眠っていた長い年月の間についた色々な色が素敵な景色となっていました。素晴らしい器を目の前に、私の用意した花で合うのだろうかと、とても不安に思っておりましたが、お家元はさっと「桔梗」と「蓼」を選ばれ、あっという間に見事にお入れになりました。今回の研究会のために遠く九州まで大切な花入をお持ち下さいましたことに感謝申し上げます。

普段の社中では初座、後座に分けての稽古を心がけております。昼食を点心風にするなど私自身も常に勉強しながらではございますが、社中で自然と身についてくれることを願っております。

2013年8月25日

研究会の経験を糧として

家元招請研究会−【体操十種・テーブル茶】

酒井毅(福島不白会)

課題は「体操十種とテーブル茶の実践」です。

宗匠に、日ごろから身体を動かすことの大切さと体力に合わせた呼吸と姿勢を取り入れた体操の必要性を教えていただき実技に移りました。「わずか三秒で十歳若返り、更に美しくなります」と聞き熱が入りました。

姿勢を正しく保つ、正しい呼吸を行うことが、内面の美しさにつながり体内の循環を高めることを実技で実感しました。後は継続して健康な日常生活に繋ぎたいです。

ご亭主の宗匠が私たち三人に酒肴とお茶を振る舞ってくださいました。

テーブル茶では、家元ご持参の影青の水注に友禅菊とオグルマが生けられ、庭先の借景を眺めながら静かな時が流れます。ご亭主が緊張を察して身近な会話を進めて下さり気持ちも落ち着きました。八寸は塗の黒板盆に大葉敷き帆立のソテーにオリーブの実とパプリカが乗り、赤の皆敷にはゴマ豆腐とラッキョウの酢漬けで冷酒が進みました。

「酒で酔った後のお茶はとても美味しいのですよ」と、不白作の馬盥茶碗で点てて下さったお茶は力強く、いただくとふんわりと香高く喉を通り、なんと優しいお茶なのだろう。思わず「本当に美味しい」と声が出てしまいました。

宗匠は仙台に向かわれ、皆様も帰られた後、急に夕立が来ました。

2013年8月18日

福島県民の日、茶会で市民と交流

岩谷宗洋(福島不白会)

福島不白会前支部長 岩谷宗清氏

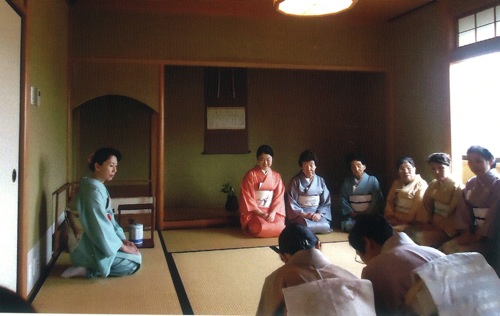

林で囲まれたかやぶき屋根の明治開拓時代の郡役所として使われていた建物は、当時そのままの姿を留め、一歩足を踏み入れると、開拓期の人々の息遣いさえも感じられるようです。クーラーも無く水道の設備も建物の外でしかない水屋でしたが、それさえも趣があり、明治時代にタイムスリップしたようでした。

まだ猛暑の中ではありましたが、襖を全て取り払い吹き抜ける涼しい風や、時折木々の間から聴こえる蝉の声が、ゆったりとした茶会を盛り上げてくれました。

公園から引き続きの施設であるため、散歩の途中の普段着のままのお客様や、全く初めてで座り方も知らないのでと、笑いながらお席入りして下さった方など、さまざまな方々にお茶に触れていただいたことは、とても嬉しく、このような歴史を持つ場所で、茶会を開けることに幸せを感じながら「おもてなしの心」を改めて思う一日となりました。

2013年8月16日

名物茶碗飾りについて

博子先生招請研究会

玉田宗正(岩手不白会)

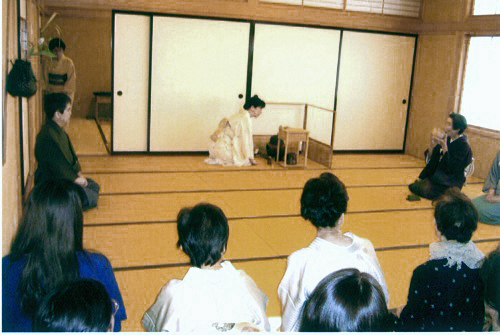

最初に「名物茶碗」の由来と、現代における「名物茶碗」についてのご説明がありました。研究会では建盞天目「銘宇宙」を用いました。この茶碗は、お家元より岩手不白会が賜ったものです。

名物茶碗飾りは、茶事形式にて、二通りの方法をご指導いただきました。

一つ目は、初座に名物茶碗を床に飾る方法で、博子先生がご亭主になって、実際にご指導下さいました。正客から茶碗拝見の所望があり、博子先生のお茶碗の扱い方をつぶさに拝見することができました。実に自然に、大切にお茶碗を扱われるその所作に、出席者一同目が釘付けになりました。そのあと、一献あり、ご亭主もご相伴されました。中立ちのあと後座は、別のお茶碗でお濃茶を点てられました。

二つ目は、初座において、床にお茶碗を飾らず、後座で茶筌飾りをして、名物茶碗の扱いをする方法でした。茶筌飾りは自分が担当しましたが、健盞天目茶碗でのお点前は初めてで緊張いたしました。ご亭主が名物茶碗の扱いをされた時は、半東も同じような扱いや所作をしなければならないというご指導をいただき、もっともなことであると思いました。

博子先生には、名物茶碗を用いた二つの茶事の仕方、また名物茶碗を理解して扱う方法や所作を整えることの重要さ、そしてお客も半東も気持ちを一つにすることの大切さを本当に丁寧にご指導いただきました。

2013年7月31日

高村光太郎の茶道観

石田宗洵(岩手不白会)

詩集『道程』で芸術院賞を受けた高村光太郎は、その晴れやかな授賞に日の夜、内部に千利休を意識した「独居自炊」と題する侘びしさの漂う詩を書きました。私はこの詩に触発されて「高村光太郎覚書——茶道観と隠逸性を中心に」(盛岡大学日本文学科『東北文学の世界』第二十一号)をまとめてみました。戦災により岩手県の山村で「独居自炊」の生活を始めた光太郎は、この地に本阿弥光悦のような芸術村を夢見て、地域での講話に「茶について」を取りあげ、世界の人類に寄与する最も進んだ美と説きました。閑寂な中で精神を研ぎ澄まし、最上の美を見出すところにお茶があると考えていた光太郎は、美の本質を「比例均衡」にあるといい、茶を能面と同様に「節度」「含蓄性」の美しさを持つものと考えていました。山居で湧水を汲み、山の花を生け、湯を沸かして茶を点てている光太郎の「独居自炊」には、精神の自由を味わう生活者の姿がありました。

2013年7月7日

濃茶続きお薄

宗康先生招請研究会

諏訪田宗教(新潟不白会)

七月七日ということで、お道具、お菓子など七夕を意識した設えで、花入は「彦星」という銘でございました。「皆様が織り姫ですね」との先生の言葉に、場が和みました。

常日ごろ、中野先生からご指導いただいていることを思い出そうとしましたが、目の前のことに追われ余裕がなく、宗康先生にも同じことをご指導いただくことになりました。「お点前ばかりではなく、お客様をもてなす気持ちが大切です」とのお言葉に、おもてなしの精神を、お客様にいかにお伝えするか、今後の私のテーマのひとつとなりました。

午後からは、七種の蓋置の扱い方、服紗の捌き方、茶器の清め方の実践と、盛りだくさんでありながら丁寧なご指導をいただきました。

今回、はじめてこのような経験をさせていただき、お茶の世界に導いてくれた母に感謝しました。とても充実した幸せな一日でございました。

2013年6月16日

花所望に季節の風が

宗康先生招請研究会

加賀秀子(青森不白会)

三木町棚のお話に始まり、「続き薄茶」の実践へと移りました。ご亭主の母上の思い出の濃茶器が飾られ、花所望にお正客がたおやかに花を生けられるとお席には季節の風が吹いてまいりました。棚特有の扱いと飾り方、「続き薄茶」の型に嵌まらない多様さを学びました。

午後皆様にお薄を差し上げた後、「花月」の実践、「不白筆記」のお勉強へと進み、先人の苦労と深い考えを知ることとなりました。

終わりに「七種の蓋置」のご指導もあり、盛り沢山の研究会でした。

宗康先生の「変革にも常に基本ありき」そして「是非、続き薄茶での茶事の実践を」との力強いお言葉が胸に刻まれました。

熱心な質問もあり、今日のお軸、一元斎筆「一門大和」を体感致しました

。 この光景は、五月に青森を離れて今は三島においでの敬愛なる岩崎先生にきっと届いていると感じました。

若輩の私にとって研究会は、地方に足をお運びくださる先生からの直接の御指導と、出席の諸先輩方とお会いでき、お話を聞くことのできる貴重な機会です。更に今回はじめてお当番を経験し、私をこの世界に導いてくれた母が愛して止まない茶の湯の道、その心に少し近づけた一日でした。

2013年6月10日

◎基本をテーマに

博子先生招請研究会−【基本】

長雄宗悦(茨城不白会)

その後、茶杓の拭き方、服紗捌き、なつめの捌き方、一つ一つの細かい動作を丁寧にご指導いただきました。

「短い時間に意識をする」という言葉をお聞きして、立ち方、背筋などの点前をしながらの注意を見直さなければと思いました。

午後は御指導いただいたことを元に、お茶を点てて皆さんで一服いただきました。

次に、廻り花で三人が担当いたしました。時間ぎりぎりまで、ご指導いただきました。色々な質問が出て、先生の丁寧なお答えでよく理解することができ、充実した研究会ができた一日でした。

次の研究会を愉しみにしたいと思います。

2013年6月2日

諸流のお茶会にて 涼をテーマに

疋田佑子(青森不白会)

会場は正覚寺の一階です。お茶室にしつらえた大広間に面した、立派なお庭の木々の葉擦れの音がかすかに聞こえ、優しい色合いのさつきのお花が咲き、池では小鳥たちが、気持ちよさそうに水浴びをしています。

今回のお席のテーマは「涼」です。竹内先生は、初夏を思わせるお天気に、いらっしゃるお客様に少しでも涼を感じていただけるようにと、お道具の取り合わせを考えて下さいました。

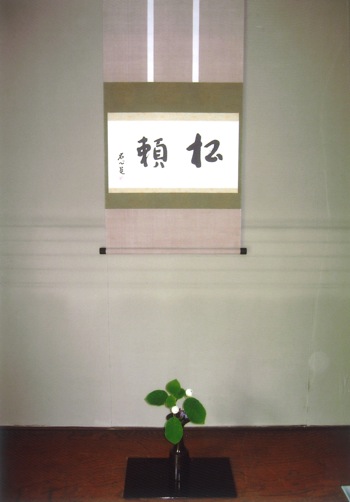

床の間のお軸は、家元、名心庵筆の「松頼」が掛けられていました。松の梢や木々の間を爽やかな風が吹いてくるのと、その涼しさの中に、少し温かさを感じる書です。その下には大山蓮華の代のつぼみがよく映えていました。「曲水」と銘が付けられた一兆作のお茶器も金地に黒で曲見ずが描かれ不白好の米棚にスッキリと収まっています。

もう一つ、特筆すべきお道具の一つにお茶杓があります。家元、名心庵と箱書きのある銘「初瀬川」で、櫂先が通常より角張っています。先生はそれこそ宝物のように扱って私達弟子たちにも「優しく丁寧に扱ってくださいね」と気を配られていました。

もう一つ、微笑ましく思ったことがあります。それは、お運びの中に中学生のお嬢さんと高校の男子生徒がいたことです。二人とも若いにもかかわらず、この道の先輩であるお母様はおばあちゃまのいうことをよく聞き、お運びの時も足運びや物腰が由がで落ち着いていて関心させられました。

マイ茶碗作り

小野寺宗錦(福島不白会)

それはなかなか実現しませんでしたが、六月の日曜日に第一回の、社中のみの陶芸の時間をとっていただき、「マイ茶碗」作りが始まりました。

桑原さんの指導の元、粘土を捏ね、手で筒状に形を整え、難しいところは桑原さんの手をお借りしながら、形成まで二回ほど通い素焼きをしました。釉薬をかけ本焼きするのは、桑原さんと自然の炎まかせの仕上がりではありましたが、世界に一つだけの「マイ茶碗」ができあがりました。

大満足とまではいかなくとも、皆の作品には一人ひとりの個性が出ていて、普段のお稽古とまた違った楽しさもありました。宗匠のいつものお言葉の通りにこの「マイ茶碗」で、それぞれにお茶を点て友達を呼んで、小さなお茶事をしてみたいと、お話に花が咲きました。

三木町棚を学ぶ 茶事の流れの中で

宗康先生招請研究会

亀山穂雪(高田不白会)

私は、二客として参加したのですが、先生のご指導と正客、三客の先生に助けられ、お床の花、ご亭主のお菓子と抹茶に至福のひと時をいただきました。

その後は服茶、七種の蓋置の説明と扱い方の実践、茶器の清め方の実践と盛りだくさんの内容でした。「心を込める」ということを強調され、頭で覚えないで身体で身に付けるようにとも教えてくださいました。ご教示を胸に今日からまたお稽古に励みたいと思います。

2013年5月26日

アート&ミュージュック フェスティバルに参加

シェルドン宗園(羅府不白会)

サンデェイゴマガジン(ゆうゆう)6/16掲載

野点傘の歌花筒に朝顔、短冊には自筆の(喫茶去)を掲げました。お琴の音色に励まされながら、落ち着いてお点前がでました。デモンストレーションは午前、午後行い、その間に百人のお客様にこ大福とお薄のおもてなしを致しました。場所柄高級なものはございませんが、抹茶は八女星の園・星の昔、生菓子・サンフラワーパンのこ大福でした。日本人の作法、精神、美意識を親しみやすい茶の湯を通してご紹介できた事は、嬉しい限りでした。 江戸千家を歓迎して頂いた、このグループに感謝致します。

茶入名物飾り

宗康先生招請研究会

江崎宗代(八女不白会)

その一ヶ月くらい前だったでしょうか、お稽古の折、先生から「今度の研究会で亭主をやってみませんか」と問われ、身の程も弁えず引き受け手しまいました。「名物茶入飾のお点前」については漠然としたものしか分かっていませんでしたので、ひとゝき草を読み漁り準備をしました。事前に先生に茶入の披露の仕方、大切なものの扱い方等一生懸命教えていただきました。

当日、宗康先生からは「茶入を盆に乗せて運ぶときは手を添えること」「客の所望により拝見に出すときは膝行すること」「名物飾は客の拝見の仕方が最も大切」等々、午後からは服紗の捌き方、濃茶器の拭き方、七種(他二種)の蓋置の扱い方など、ご指導いただき勉強になりました。

2013年5月25日

体操、正しい姿勢、そして柔軟性

家元招請研究会

工藤省子(七戸不白会)

何度も「私は本気なのですよ」とおっしゃる宗匠の解説を伺いながら身体を動かすうちに、正しく美しい所作を身につけるには正しい姿勢が、そして正しい姿勢を保つには柔軟な筋肉が必要なのだと、自分なりに理解した。

が、良いと分かっていながらなかなか実行に移せないのが凡人の悲しさ。秋には残りの五種も教えて下さるとの事であったが、それまではせめて画面の中からお声をかけていただけるよう、一日も早くDVD付きテキストの発行を、と願う次第。

午後は宗匠自らがご亭主となり、「テーブル茶」の実践をお示し下さった。最後のまとめでの「お稽古を積まれた方ほど客を招かなくなるという傾向があります。それでは本末転倒でしょう」というお言葉が心に沁みた。私などはまだまだ怖さも解らぬほどの初心者であるが、いつか怖さを知るその日が来てもこわばらない、心の柔軟性も持たなければならないのだなと感じた。 後日譚を一つ。

聞けば初見されたのは二十六日の朝との事。もしや飛来したのはお家元が来青なさったのと同じ二十五日かも?

これはやはり、蓮鶴先生がお姿を変えてお家元を見守っていらっしゃるのか……あるいは岩崎前会長が遠方に越され、何やら大きな穴がぽっかりあいたような寂しさを感じている我々を慰めにきて下さったのかもしれぬと思うのは私だけだろうか……。

残念なことに六月の十日前後にレンカクは姿を消した。せめて写真でご覧いただきたく添付した。

2013年5月19日

不白愛用の三木町棚

宗康先生招請研究会

下津浦靖雪(久留米不白会)

二百五十年を経て、ぎくしゃくすることもなく、今の世でも立派に使えるこの三木町棚には、先人たちの茶に寄せる思いが深くこもっていることを知りました。

午後からは、七種の蓋置の扱い方のお勉強でした。蟹や三つ葉、特に駅鈴など、宗康先生がひとつひとつ丁寧に実践してくださいましたのでとてもお勉強になりました。初めは緊張しつつも宗康先生の細かいご指導や和やかな雰囲気のお陰で「濃茶つづきお薄」のお点前、当番を無事終わる事ができました。

2013年5月7日

家元招請研究会に参加して

家元招請研究会−【基本】

木山真紀(新潟不白会)

先日の研究会では、半東のお勉強をさせていただきましてありがとうございました。

お家元が準備される様子を間近で拝見できることに感謝し、学び取りたい一心で務めさせていただきました。

道具の選び方、室礼の決め方、動きなど一つ一つに迷いがなく、身も心も引き締まりました。経験と、それに基づく判断があってのこととおっしゃっていましたが、日々の稽古も日頃の振る舞いもすべてつながっていて、行動に表れるのだと実感しました。

いつか、自分が主となってお客様を迎えられるよう精進してまいります。これからもご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、御健康をお祈りして御礼とさせていただきます。 敬具

平成二十五年五月七日

2013年5月4日

お城まつりで呈茶席を

河野春雪(大分不白会)

木々の若葉が、日の光を受けて一層鮮やかに目に映る五月四、五日「きつきお城まつり」がありました。全国各地より大勢のお客様がおいでくださり、江戸時代の仮装をなさっている方やお着物をお召しの方、洋服をお召しの方と江戸時代から平成の時代の服装で、散策する楽しいお祭りです。杵築藩時代のご家老屋敷大原邸での亭茶で、前日より、お座敷の床に「鯉」の掛け軸をかけ、子どもの健やかな成長を願う気持ちを込め、香合を御神輿にしてお祭りの雰囲気を出し、大山蓮華の花を入れました。毛氈を敷き、御棚などの道具を並べ、お庭の木陰に長椅子を出して、お客様をお待ちしました。

おまつりの当日は、天気に恵まれ、中・高校生を中心にお運びと点前をし、先生方が水屋と全体の指導をしてくださいました。お客様は「このお菓子とお茶が飲みたくて来ました」とおっしゃるご常連さんや、「お茶は全く知りませんが、入りやすかったので」とおっしゃる方など、幼稚園のお子さんからお年寄りの方までお入りいただき、「静かなお座敷でいただくお茶は、とてもおいしい」と、喜んでくださいました。お客様との一期一会は、楽しく過ごすことができました。

2013年5月1日

初めての亭主役

田島和雪(群馬不白会)

新緑の坂を上るとそこは、今回の研究会会場である山徳記念館です。美しい庭園は若葉の息吹でいっぱいでございました。暫し散策を楽しみたいところですが、この日、私は且座で亭主役を仰せつかりまして、初めての経験にこの美しい新緑を満喫するゆとりはございませんでした。そんな折、支部長の河田先生より「いつものお稽古のように」と声をかけていただき、少し緊張がほぐれまして精一杯努めさせていただこうと気持ちを切りかえることができました。常日頃、恩師の都丸先生より丁寧にご指導をいただきましたことを一つ一つ確認しながらお客様をお迎えいたしました。覚束ない亭主ですが、お客様の心づかいで場が和みお花は涼やかに、お炭はほどよくほこりお香は新緑のようにやさしく、そして小鳥たちの囀り、お席は初夏のおもてなしでいっぱいでございました。