2017年2月7日

中野支部長先生の月釜に

桒原宗誠(新潟不白会)

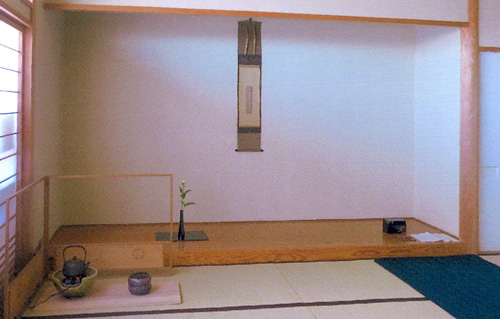

二月七日、中野先生が「今年は少し頑張ってみます」と始めてくださった月釜の第一回目に、社中でお招きいただきました。お家元の丹頂の絵の掛かった待合で春蘭の湯をいただき、路地を通っての席入の時には雪も止んでおりました。初めてのお茶室「忘己庵」では良寛の「思無邪」が掛けられ、その凛とした空気に身が引き締まりました。唐物の炭斗、筑前芦屋の釜、万慶寺の丸釘で作られた五徳に驚きました。掛物の通り、飾らずありのままのご亭主と正客との話に耳を傾け、楽しみつつ勉強させていただきました。先生の心のこもった懐石料理、平目のお造り、鮑の椀、のどぐろ、強肴の盛り付けも美しく美味しく感激いたしました。私にとって本懐石も久し振りで詰めをさせていただく事で良い経験となりました。

後座には青竹の一重切にまんさくと白の妙蓮寺椿が入れられ、高麗のお茶碗(春の山)、不白の茶杓(六華)で星の奥をいただき、流祖の赤楽(末松神)、了入の黒楽(寒菊)でいただいた星の昔にも感動いたしました。

私も背伸びせず自分なりのもてなしで、いつか先生方をお招きできればと思いました。

2016年12月11日

慈恵の一服を味わう

千田文雪(岩手不白会)

十二月十一日、支部恒例の歳末チャリティー茶会が開かれました。夫は突然の病魔に襲われ、「延命は?」と医者に問われる程でしたが回復し、一年ぶりの茶会です。

三田宗明先生の立礼お席で、夫は病回復のご報告をし入席いたしました。

会のお終い近くに、先生は主茶碗でもう一服点てられ、「千田さんのご主人、どうぞ」と。

夫の表情が驚きに替わり、恐縮極まりない様子、やがてお茶を手にし、感慨深げな様子でゆっくりと頂戴し、茶席は終了となりました。

お礼を申し上げたところ、「お元気になられて本当によかったですね」と笑顔で語られました。

床のお軸は家元の筆による「慈恵」。茶席で「支部では毎年慈善茶会を行い、多くの方々にしあわせな暮らしができるよう義援金を届けています。今年も「慈恵」の言葉の通り、皆様に安穏で幸せな暮らしが続くよう願いを込めて一服を差し上げました」とお話くださった三田先生は齢百歳。息子のような年の夫に健やかであれと心を込めて点てて下さった一服のお茶は、夫にとっても私にとっても何物にも替え難い忘れられない慈恵の一服となりました。いくつになられても他人の幸せを願い最善を尽くす慈恵の念は私の心に深く焼きつくものでした。

床のお軸は家元の筆による「慈恵」。茶席で「支部では毎年慈善茶会を行い、多くの方々にしあわせな暮らしができるよう義援金を届けています。今年も「慈恵」の言葉の通り、皆様に安穏で幸せな暮らしが続くよう願いを込めて一服を差し上げました」とお話くださった三田先生は齢百歳。息子のような年の夫に健やかであれと心を込めて点てて下さった一服のお茶は、夫にとっても私にとっても何物にも替え難い忘れられない慈恵の一服となりました。いくつになられても他人の幸せを願い最善を尽くす慈恵の念は私の心に深く焼きつくものでした。帰路、夫は先生のお心に感謝し、報いる事ができるよう励みたいと、言葉を詰まらせ語っておりました。

お茶入も家元好み、お茶杓は宗康先生のお作、寄付の掛物は家元の消息と、江戸千家ゆかりのお道具で、たくさんの方々をおもてなし下さり深く心に残る茶会でございました。

2016年11月23日

茶会を皆の〈和〉で

山崎宗明(八女不白会)

十一月二十三日、開運寺様主催で「第六回山寺のもみじ茶会」が開催されました。現在八女支部の全行事はこのお寺様をお借りしておこなっています。多くの行事が開かれる時期で、その日参加できる方の自由参加ということで始めましたところ、各回二十数名集まり、無事に席を持つことができました。お寺様では、今年は座禅と写経の会をお持ちになりました。私共は室内に一席と庭に一席で、何か新しい工夫をと思い、市販ではなく山寺に似合ったもの、野点席にはカリンを使った手作りの菓子に銀杏の葉を添えて、もう一席には蓋付の平椀に栗と白玉団子に小豆あんを添え、小さめの折敷にて外の紅葉を眺めながら召し上がっていただく趣向にしました。

会員の方々は当日参加ですので、朝色々な手順を知る事で最初は少し戸惑いアタフタとされましたが、今自分は何をすべきかを身体で感じられ、社中は違っても菓子所、内外の茶席と手すきの所へ声を掛け合い、楽しげにお客様をもてなしていました。最後に恒例のお寺の奥様の心尽くしの「だんご汁」をいただき、解散となりました。反省点は数多くありますが、それぞれの社中の垣根を越え茶会を終えることができ、これが一番の収穫ではと思います。

会員数の減る中、まずは〈和〉をもっておし進めるのが大事ではないかと思う一日でございました。

2016年9月25日

米寿のお茶会によせて

遠藤宗光(福島不白会)

九月最後の日曜日、岩谷宗清先生、社中の金田恵雪様、須藤宗寛様のご三名の米寿のお祝いのお茶会が岩谷先生の自宅でありました。

九月最後の日曜日、岩谷宗清先生、社中の金田恵雪様、須藤宗寛様のご三名の米寿のお祝いのお茶会が岩谷先生の自宅でありました。私達が率先して行うべきところ、「米寿を祝えるのも皆様あってこそ。八十八歳の年でお茶を点てられることは喜びであり、皆様に是非私達のお点前でお茶を差し上げたい」とお、岩谷先生が私達をお招きくださるという寿ぎの茶会となりました。

お席に入ると、床には家元のお筆である『穂波』が掛けられ、台目にしつらえてある点前畳には、「もう私達は十分にやつれているから」と、やつれ風炉のお釜の中置き。茶入は虎渓三笑の蒔絵があり、茶杓は『寿輪』と、米寿の茶会にふさわしい取り合わせでした。

お濃茶は岩谷先生のお点前で、大樋のお茶碗にたっぷりと練り上げられ、皆豊かな気持ちでいただきました。薄茶は金田様がお点前され、一同おいしくいただき、話も弾みました。お茶の奥の深さを感じた一日でございました。皆様の更なるご長寿と長くご指導たまわりたいと祈念した茶会でありました。

2016年8月7日

七夕茶会記

澤住宗津(鳥取不白会)

七夕茶会を小学校夏休み中の八月七日夕方六時から地区の公民館を会場に催しました。

七夕茶会を小学校夏休み中の八月七日夕方六時から地区の公民館を会場に催しました。お客様は小学生十八名です。定年退職後始めた登校、下校時の見守り。公園の清掃、ラジオ体操で一緒に体を動かし、日頃から身近に接している子どもたちです。約三十畳の和室に短冊「竹有上下節」を掛け、庭に自生の高砂百合、水引き、秋海棠などを籠に生け、沢蟹蒔絵の香合で床としました。点前中ふと気付けば四、五人の子が右手側近くに真面目な顔で座っておりました。お互い真剣モード全開でした。筆に梶の葉の茶碗にお茶を点てました。この子等の健やかな成長と平和な世の中が続くよう願いました。一回目は低学年に高学年がお茶を点てて運び、二回目は、高学年に低学年が保護者の方に手伝ってもらいお茶を点て運びました。お菓子は小さなお口に合わせて干菓子二種にしました。服加減は「意外と全部飲めた」「苦かった」など率直な感想でした。

盆点前は若い時稽古したのを思い浮かべ、教本の「基本の点前」を参考に練習しました。ずいぶん昔なので、もしや変わっているかも知れない、うろ覚えではいけないと思い、家元の事務所に確認いたしました。やはり心配的中。服紗の扱いが変わっておりました。詳しくご教授下さり有り難かったです。バックアップシステムに感謝しております。

お客様をお迎えするには修行の足りない私ですが、嬉しい事がたくさんありました。終わって道具を持ち帰り茶碗など拡げておりましたら、天の川の牽牛、織姫の二星を見上げる事なく夜が更け、それだけが心残りでした。

お客様をお迎えするには修行の足りない私ですが、嬉しい事がたくさんありました。終わって道具を持ち帰り茶碗など拡げておりましたら、天の川の牽牛、織姫の二星を見上げる事なく夜が更け、それだけが心残りでした。

2016年8月6日

はすまつり茶会--先人を偲ぶ

中村宗友(高田不白会)

八月六日土曜日、高田公園内の小林古径邸において「はすまつり茶会」が開催されました。席主は木村蓑心氏。

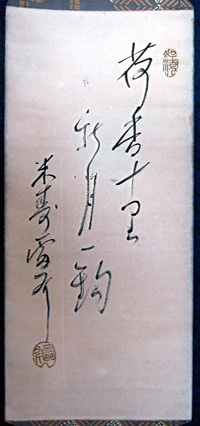

八月六日土曜日、高田公園内の小林古径邸において「はすまつり茶会」が開催されました。席主は木村蓑心氏。暑さの中、多くのお客様をお迎えして始まり、お席に入りますと床の掛物からは、舟遊びの水面に新月を感じ、美しい十六弁の蓮の水指には葉蓋が使われており涼やかで、そこには別世界が拡がっていました。黄泉の人々に想いを寄せた設えに心が洗われるような清々しさと同時に、席主の深い思いが伝わってまいりました。

私は水屋のお手伝いでしたので、水屋での物の位置や動線を考え、日々の稽古で「自然に流れるような所作」という師の言葉を思い出し、流れるようなリズムでおいしいお茶をお出しできるように努めました。なかなかいつも通りにできずに反省もしながら多くを学んだ有意義な一日となりました。

ときおり本席から水屋に届けられるお客様と席主の楽しそうな声を聞きながら、酷暑の中、お越し下さった皆様への感謝の気持ちでいっぱいでした。

床 荷香十里 新月一鉤 米寿雷斧 権田雷斧 仏教哲学の権威、 東大印度哲学教授

2016年7月24日

千宗屋先生の審美眼に学んで

吉田英津子(新潟不白会)

去る七月二十四日、武者小路千家官休庵十五代家元後嗣 千宗屋先生をお迎えし、講演会「茶碗との語らい~飲みたい茶碗、点てたい茶碗」を開催いたしました。茶道具のみならず古美術や現代アートにも造詣が深い宗屋先生のお話をお聞きできる貴重な機会であり、当日、会場の万代シルバーホテルは流派を超えた約三百人もの皆様の熱気に溢れておりました。

去る七月二十四日、武者小路千家官休庵十五代家元後嗣 千宗屋先生をお迎えし、講演会「茶碗との語らい~飲みたい茶碗、点てたい茶碗」を開催いたしました。茶道具のみならず古美術や現代アートにも造詣が深い宗屋先生のお話をお聞きできる貴重な機会であり、当日、会場の万代シルバーホテルは流派を超えた約三百人もの皆様の熱気に溢れておりました。講演会は博之様がかつて官休庵で四年間学ばれたご縁から実現したもので、宗屋先生と私共をお繋ぎくださった博之様に心より御礼申し上げます。

宗屋先生のお話はたいへんわかりやすく、人を引きつける魅力がございました。溜息が出るほど美しい茶碗の写真の数々、豊富な知識……茶道具の世界の奥深さを堪能させていただきました。先生は『芸術新潮』で連載執筆中とのことで、ぜひ皆様もご覧いただけたらと存じます。

また講演前、皆様へテーブル茶のお席が用意され、各テーブルの亭主がそれぞれ趣向を凝らしたおもてなしは大好評でした。

学びを得ることの素晴らしさ、幸せを感じた一日となりました。

2016年6月21日

ホンダモータース 茶の湯でおもてなし

西村宗櫛(羅府不白会)

六月二十一日、ホンダ・モータースの幹部の方々三十二人がアメリカ中からロサンゼルスの本社に集まるため、日本の伝統文化の紹介を兼ねおもてなししてほしいと、江戸千家ロサンゼルス不白会に依頼がありました。ミヤコハイブリドホテルでお茶会のデモンストレーションとお琴の演奏を披露したところ、皆様興味深そうに見入っていました。和菓子とお抹茶も美味しそうに召し上がっていました。その後、和食とお酒で夕食が振る舞われました。

六月二十一日、ホンダ・モータースの幹部の方々三十二人がアメリカ中からロサンゼルスの本社に集まるため、日本の伝統文化の紹介を兼ねおもてなししてほしいと、江戸千家ロサンゼルス不白会に依頼がありました。ミヤコハイブリドホテルでお茶会のデモンストレーションとお琴の演奏を披露したところ、皆様興味深そうに見入っていました。和菓子とお抹茶も美味しそうに召し上がっていました。その後、和食とお酒で夕食が振る舞われました。今、アメリカ、世界中でお抹茶がブームです。六月十五日にはラスベガスのコンベンションセンターで二〇一六年ワールドTEAエキスポが行われ、八百人以上の人達が集まる中、茶の湯のデモンストレーションをして来ました。

その他、五月にはUSCアジアンナショナル美術館で日本の茶の湯のおもてなしを依頼され、お茶のデモンストレーションでおもてなしをして来ました。皆楽しくお弟子達もお茶会をして日本の茶の湯を紹介をしております。日本からの応援宜しくお願い致します。

2016年5月1日

茶の湯の祭典で

西村宗櫛(羅府不白会)

五月一日、パサデナ市にありますUSCパシフィック・アジアンミュージアムで、お茶の祭典が催され、江戸千家ロサンゼルス不白会西村社中が茶会を担当しました。

五月一日、パサデナ市にありますUSCパシフィック・アジアンミュージアムで、お茶の祭典が催され、江戸千家ロサンゼルス不白会西村社中が茶会を担当しました。掛物は、少し早かったのですが「清流無間断」。水の流れのように静かに琴の音色を聞きながら、あやめなどの季節の花を眺めていただき、、美味しくお茶を味わっていただこうという趣向です。

今、アメリカでも日本のお茶のブームで、特に抹茶を飲まれる方が増えてきています。和菓子を食べていただき、お抹茶の飲み方をお教えして皆でいただくというおもてなしは大変好評でした。

この美術館は江戸中期から後期の掛物や茶碗、壺、着物などが多く展示されています。様々な面で日本の伝統文化が紹介できた催しでした。日本を訪れたことのある外国人たちがとても喜んでおられました。

2016年3月20日

高田不白会研究会

亀山 穂雪(高田不白会)

去る三月二十日、旧高田師団長官舎において高田不白会研究会が開かれました。この会は、教授者と一般会員が知識や繋がりを深めるため、一年に三回課題を決めて勉強会が開かれます。

去る三月二十日、旧高田師団長官舎において高田不白会研究会が開かれました。この会は、教授者と一般会員が知識や繋がりを深めるため、一年に三回課題を決めて勉強会が開かれます。今回の課題は、茶カブキということで、私は亭主役として参加致しました。引き受けたものの実は、濃茶を点てるのは不得意な上、均一の濃さに練る大役に困惑しておりました。しかし、お客様たちのお顔を拝見した瞬間「おいしいお茶を召し上がっていただこう」という気持ちに変わり、何とか役目を果たすことができました。お客様皆様、好成績でよかったのですが、私が点前に気を取られて会話がおろそかになってしまったのが今後の課題です。

この会が発足されて三年になりますが、教授者の先生方がして下さっていた「準備のための準備」や気遣いを学ぶ事ができるのが、一番大きな収穫です。今後もますます盛んになるよう協力していきたいと思います。

2015年8月8日

三田宗明先生白寿のお祝い会

岩手不白会

大正六年八月八日生まれの三田先生は、今年八月八日に数えで九十九歳の白寿を迎えられました。お祝い会には直弟子をはじめ、岩手不白会の会員ら百六十人余りが駆けつけました。

はじめに澤野宗桂会長が「三田先生は茶の湯江戸千家一筋に、きょう白寿を迎えました。長年のご功績を讃えみんなでお祝いしましょう」と挨拶。続いて江戸千家お家元川上宗雪様の祝辞がビデオで上映されました。お家元はヨーロッパご旅行中で、丁度ローマに滞在中とあって、〈ローマより愛をこめて〉とお祝いの言葉を贈られました。

三田先生は今もいつも通りお茶の稽古を続けています。全国連合不白会名誉理事の三田先生は、江戸千家にとっても大切な先生です。愛弟子で最も若い十歳の佐藤唯ちゃんが「これからもたくさんお茶のことを教えてください」と花束を贈りますと、三田先生は「ハイ」と笑顔で答えていました。そして「私は江戸千家茶道のお陰で今日を迎えました。主客が真の心を交わすことが茶の湯の心です。江戸千家茶道を通して一人一人が光り輝いてほしい」とお話されました。中には先生のお話を久しぶりに聞いた人もいて先生の茶の湯に対する教えに感心していました。

2015年6月11日

〈おもてなし〉茶会

原 宗友(長野不白会)

そのような中、地元の公民館で三十年近く茶道教室を指導してこられた森泉先生が、長年の文化活動への貢献が認められ、市より表彰されるという朗報が入りました。それを記念して社中の皆様が、日頃稽古されている公民館を会場にして〈おもてなし〉茶会を催し、招待してくださいました。

総勢十一名のお社中が、森泉先生指導のもとに花(会場設営)、料理、点前の三担当に分かれて準備されたそうです。待合の一室に入ると、早朝に近くの山で採取してきたという山野草やお庭の花々が思い思いの花器に生けられ、生き生きと出迎えてくれました。点心のお膳には、自家製の梅ジュースから始まり三種類のおはぎまで手づくりの品々が並び、おなかも心も幸せいっぱいになりました。

社中の皆様がそれぞれの持ち場で自主的に生き生きと活躍されている姿が見られ、日頃の活動の様子が伝わる心温まるお席でした。

帰りにはたくさんのお花をおみやげに頂戴し、〈おもてなしの心〉と一緒にうれしく持ち帰りました。(長野不白会)

2015年5月24日

青峰会にて

小笠原孝雪(高田不白会)

会場は、勤労者福祉のための機能的な施設で、教養文化室として二十一畳の和室が備えられています。床の間は二間程の開放的な印象なのですが、その広さとは対照的に華奢な古筆切のお軸が掛けられると、雰囲気が一気に引き締まりました。後京極良経卿による和漢朗詠集「世にふればことのしげき呉竹の……」の一首。足元に白芍薬が生けられ、広々とした空間が落ち着いたお茶席に変身しました。

◇ ◇ ◇ ◇

お道具はすべて、亭主役竹田会長の愛用品で、茶入は古瀬戸で銘は「玉蟲」、茶碗は水戸徳川治保公、御手焼の黒楽茶碗などなど。主客ともにお話がはずみ、私共も高揚感をお相伴させていただきました。

食事は思い切って簡素化を図り、お弁当とインスタントのお吸物を、お客さまと一緒にいただきました。皆で一度に食べ始めることができ、話題も豊かになって楽しい時間を過ごしました。ロビーで一休みしてい)ただいた後は、会員持ち寄りの茶碗で薄茶を点てました。

経験豊かな先生方の博識に圧倒されながらも、親しくお話を伺うことができたひととき。茶室がなくても、時間が足りなくても、こんな風に工夫してお茶会はできると実感した勉強会でした。

2015年1月1日

初釜 師の言葉を胸に刻んで

吉岡宗美(高知不白会)

「聖寿万々歳」のお軸を拝見し、お床の柳も美しく芽を張っています。続く四畳半には、お家元の「寿」。お若い頃の筆とお聞きしました。今年の花びら餅はふっくらとしており、例年にも増して美味しく感じました。嶋台のお茶碗で新春のお濃茶を社中揃っていただけることを幸せに思いました。

青竜の椿と奏でる言の葉は

めでたし めでたし 福笑い

2014年12月11日

師の誕生日を祝う茶会

藤田宗明(羅府不白会)

茶会を開くに至っての準備や構想は、亭主側としては既に「茶事の楽しみ」で、点心の献立を考えている段階から笑みが自然に出てしまう程です。これは茶会の序曲と言っていいのかもしれません。お道具は持ち合わせの中から、特に師との思い出の深い古瀬戸の芋子茶入を使いました。この茶入は約十三年前に師と家元の教場を訪れた後、共に池之端を散策しながら、ある骨董店で出品していたものを見つけたものです。師に相談しながら茶入れを入手したこともそうですが、池之端でご一緒にのどかな午後をゆったりと過ごした貴重な思い出がこの茶入れに詰まっているようで、私にとって掛け替えのない茶入れでございます。

一連の流れとしては、点心懐石で始まり、後座は亭主が濃茶を点て、薄茶を半東の榊原さんが勤めました。前回家元をお招きして行った茶事実践の際、後座の薄茶点前に於ける茶室の明るさの変化をご教授いただき、この度実行致しました。暗めの濃茶点前の厳粛で静寂な場から、薄茶では明るい茶室に変えました。ぱっと明るくなった場の薄茶では会話も弾み、明暗の変化はお客の気持ちに大きく影響すると実感いたしました。そして、濃茶の静けさは更に余韻を残すのではないかとも思いました。おもてなしに明るさを気遣うことも大きなお勉強になりました。

至らないことが多い手作りの茶会でありましたが、お蔭様で新井先生の御誕生日を無事にお祝いできました。これから先、幾重にもこのお祝いの茶事を持てることを願って止みません。

◇ ◇ ◇ ◇

Tea for a Celebration

On December 11, 2014, at my teahouse, Tokufuan, I held a tea gathering (Chakai) to celebrate our teacher, Madam Sokyo Arai’s 85th birthday. I was very honored to celebrate this happy event with tea peers at my tea house.

It is a joy of to celebrate Chakai, but the joy starts in the planning and preparations. Even when I was thinking about the menu of Tenshin (short version of kaiseki meal), I was having so much fun that a smile was on my face. I thought this could be called a prelude to Chakai. Among the utensils for this event, I wanted to use a specific Chaire (tea container for thick tea). The Chaire brings to my mind the memorable times with Madam Arai. About 13 years ago, Madam Arai and I took a nice walk at Ikenohata after the lesson at Oiemoto. We discovered an antique store, and I found this Chaire. Not only did I acquire the Chaire in her presence, but I fondly remember the time I spent with Madam Arai as being so peaceful and precious. This memory will always remain so vividly in my heart.

The Chakai started with Tenshin. Afterwards, Teishu (host) made Koicha and Ms. Sakakibara as Hanto made Usucha. Previously, when Oiemoto visited my tea house, he taught me to change the lighting between Koicha and Usucha. At this Chakai, I performed what I learned from him. The Koicha took place in dark lighting with solemnity and silence. For the transition to Usucha, the lighting became much brighter. In this changed environment, the conversations blooms and lift guests’ spirit much lighter. This significant change makes Koicha’s quietness and dignity which lingers in your mind more. I learned through this experience that the change of lighting is also an important hospitality.

I am so glad that I was able to hold the Chakai to celebrate Madam Arai’s birthday. I strongly wish that there will be many more years to hold this celebration tea gathering for Madam Arai.

Fujita Somei

Tea for a Celebration

On December 11, 2014, at my teahouse, Tokufuan, I held a tea gathering (Chakai) to celebrate our teacher, Madam Sokyo Arai’s 85th birthday. I was very honored to celebrate this happy event with tea peers at my tea house.

It is a joy of to celebrate Chakai, but the joy starts in the planning and preparations. Even when I was thinking about the menu of Tenshin (short version of kaiseki meal), I was having so much fun that a smile was on my face. I thought this could be called a prelude to Chakai. Among the utensils for this event, I wanted to use a specific Chaire (tea container for thick tea). The Chaire brings to my mind the memorable times with Madam Arai. About 13 years ago, Madam Arai and I took a nice walk at Ikenohata after the lesson at Oiemoto. We discovered an antique store, and I found this Chaire. Not only did I acquire the Chaire in her presence, but I fondly remember the time I spent with Madam Arai as being so peaceful and precious. This memory will always remain so vividly in my heart.

The Chakai started with Tenshin. Afterwards, Teishu (host) made Koicha and Ms. Sakakibara as Hanto made Usucha. Previously, when Oiemoto visited my tea house, he taught me to change the lighting between Koicha and Usucha. At this Chakai, I performed what I learned from him. The Koicha took place in dark lighting with solemnity and silence. For the transition to Usucha, the lighting became much brighter. In this changed environment, the conversations blooms and lift guests’ spirit much lighter. This significant change makes Koicha’s quietness and dignity which lingers in your mind more. I learned through this experience that the change of lighting is also an important hospitality.

I am so glad that I was able to hold the Chakai to celebrate Madam Arai’s birthday. I strongly wish that there will be many more years to hold this celebration tea gathering for Madam Arai.

Fujita Somei

2014年10月26日

上越茶道会開府四百年記念茶会

高田不白会 小島秀雪

茶席には、東條琴臺(幕末、明治の儒学者。高田十一代藩主榊原政令の招きで高田藩校の教官となる)の屏風、六曲一双と、献杯酒器を展示しました。

当日は晴天にも恵まれ、さながら清風に吹かれた心地がいたしました。

【会記】 寄付 句 仏上人 丙寅の秋越後にて 身の上も背に夜寒き越の秋 本席 床 孤峰不白筆一行 清風生蓬莱 脇 床 時代寒山拾得蒔絵硯箱 花入 尺八 筒 乙御前 藤村正員 花 かくれみの なでしこ せんのう 香合 瓢 月に芒蒔絵 釜 車軸 道也作 寒雉極 風炉 やつれ 庄造 風炉先 雪輪透 水指 妙高焼 茶器 菊平棗 不白好 良造 茶碗 黒楽 一入作 不白箱 替 古萩 銘 山の神 不白箱 茶杓 銘 風池 当代家元 建水 えふご 八代 浄益 蓋置 青楽 つくね 了入 菓子 里の秋 大杉屋 器 呉須赤絵写鉢 和全 御茶 小倉山 小山園

2014年10月8日

孤峰不白作 鶴亀図平茶碗—流祖の茶碗で稽古をして—

藤田宗明(羅府不白会)

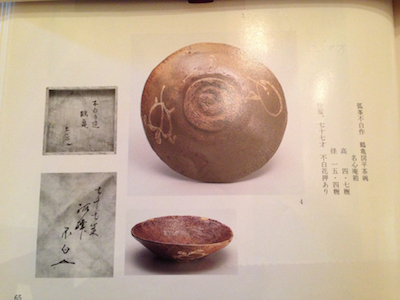

流祖作の茶碗での稽古

この茶碗は不白が七十七歳の祝いに鶴亀図を施し製作したもので、聞くところによるとそれを友人に献呈したとされます。七十七歳という年齢から換算すれば、今から218年前、江戸後期の寛政8年に作成されたことになります。この流祖ゆかりの茶碗を手に取ると、決して重くはないにもかかわらず、手に触れる重厚感があり、赤みかかった茶色の色彩は深淵をみるごときに落ち着き深い色合いであります。この平茶碗は高さが4.7糎、径が15.4糎で、この数字からご想像がつくかと思いますが、大変に平たい、皿に近いほどの平茶碗でございます。茶碗に描かれている鶴亀の図は簡潔な一筆書きのようではございますが、亀は茶碗の周りをまるでぐるぐると如何にも泳いでいるようであり、鶴は春風駘蕩たる穏やかな立ち姿であります。高台は力強く平たい無造作のような作りであるため、茶碗は畳と平行に座らず少し傾きをもたらしますが、それがとても自然体に映ります。もしかしたら、これも流祖の作意であったのかもしれないと考えを巡らしました。こんな稚拙な検討をしながらも、流祖の人物像が浮かび上がってくるようで、「孤峰不白」と名前を授かった意味が微かながら見えるような気がいたしました。

鶴亀図平茶碗

流祖のゆかりの茶碗を扱うことだけでも、大変緊張致しましたが、このような平たい茶碗で果たして茶が点てられるのであろうか不安でもありました。しかし、いざ茶を点ててみると想像とは裏腹にある意味点てやすい茶碗であることがわかったのです。そして、抹茶が張った茶碗は生き生きとした様相を持ち、茶の緑と釉薬の赤茶色のコントラストは絶妙であり、深淵と思っていた景色が大海原に一変したように思えました。御自服で頂いたとき、暖かい茶碗を両手で取るとその重厚で豪気な茶碗の精に触れ、唇に茶碗を当てた瞬間に自分が寛政の世にタイムトリップをしたように思え大きな感動を得ました。ましては流祖の遺作で一服を頂けたことに感慨無量でしばらく言葉も出ないほどでございました。

茶道具の素晴らしさはこうした崇高な芸術品を手に取り使えることにあるのではないかと思いました。美術館でガラスに囲まれて大切に保管されている茶道具も、使われることで命が復活しその光が蘇るのではないかとも考えました。師には大変貴重な体験をさせて頂いたことに心より感謝しております。本当にありがとうございました。

抹茶の緑と赤茶色の釉薬のコントラスト

This past September, I had a lesson in Hirajawan (with a twisted tea cloth) from Madam Arai at her tea house, Kakurinan. Madam Arai said “Let’s study with Koho Fuhaku’s Hirajawan.” I was graciously granted this special opportunity to make a cup of tea with the Grand Master’s handmade tea bowl.

This tea bowl was made by Fuhaku when he celebrated his 77th birthday. I’ve heard that he made it to give to his special friend. If you calculate the year from when he was 77 years old, it would be 218 years ago, in the year 8 of Kansei, in the late Edo era.

When you carefully lift the bowl, there is no heavy weight sensation, but there is a feeling of dignified elegance. The color is a reddish brown, which expresses a sense of calmness and a profoundly distinct and special style. My imagination creates a vision of looking into an abyss of a great and deep valley.

The measurement of the bowl is 4.7cm high and 15.4cm in diameter. As you can imagine from these numbers, this bowl is very flat and wide, almost like a deep dish. The crane and the turtle design on the outside of the bowl are one stroke drawings. It is as simple as possible; however, you can almost see the movement of the turtle that is swimming around the bowl. The crane is standing so tranquilly and peacefully.

Kohdai (a bottom sitting part of bowl) is flat and powerful with an uneven design that makes the bowl not sit parallel with the tatami. This unevenness looks very natural in its design. I wonder if the Grand Master made it this way intentionally, or did it just happen during the course of its creation? The characteristics of the bowl seem to paint a picture of his personality and soul.

I was nervous about handling a bowl with such great history, and also worried about how I could make tea in this super flat bowl. However, I realized it was not that difficult as I imagined, rather it was the perfect bowl to easily make a cup of tea. I was very impressed and surprised by how it was made. The bowl looked like it came to life again with the tea in it. The contrast of the color of green and reddish brown is absolutely exquisite. What I saw as an abyss now turned into a vast beautiful ocean. I made a cup of tea for myself with the bowl. When I lifted the warm bowl, I felt like I touched the profound and bold spirit of the bowl. The moment my lips touched the bowl, I traveled back in time to the year 8 of Kansei. I was so touched with the fact that I had tea from the Grand Master’s handmade cup. I was speechless.

What is great about art of tea is that you can actually handle noble and sublime art pieces. I thought of all of the art pieces of tea utensils that are behind glass cases in museums and how they bring back their own lives once they are used. I am very grateful to have experienced this precious opportunity through my lesson. I truly appreciate Madam Arai, who gave me this rare and invaluable opportunity.

2014年10月4日

支部研修旅行に参加して

橋本可雪(熊谷不白会)

益子参考館はバスを降り、緩やかな坂を少し行った緑豊かな中に在りました。濱田庄司さんの作品や、作陶現場、登り窯などがあり、どれも興味深く見学しました。各自お菓子を盛る器・茶碗など、思いを巡らせ買い物を楽しみました。

次は春風萬里荘です。北大路魯山人が北鎌倉にて住居としていた茅葺き民家を移築したとのこと。本来は厩であった所を洋間に改造、魯山人の「工夫とこだわり」が様々なところにあり、素晴らしいと思いました。「夢境庵」という四畳半の茶室もあり、床柱は黒柿の自然木とのこと。外には石庭が見え、心落ち着く空間でした。

次は笠間稲荷神社です。以前から訪れたいと思っていましたが、今回思いが叶いました。さすが日本三大稲荷神社の一つとあって、どっしりとした松など、歴史の重みを感じました。お参りの後は笠間日動美術館へ。そうこうする内に帰路に着く時間となりました。

熊谷支部研修として、第一回足利学校・栗田美術館、第二回長野奈良井宿、第三回河口湖・久保田一竹館、その後東日本大震災で中止となり、久々の研修旅行でした。支部の中でも、日頃余り交流のない社中同士が、こうした研修旅行を機に、新たな交わりが生まれることが楽しみです。

熊谷不白会役員研修会

森田宗十(熊谷不白会)

「台天目」では、担当を交代し、貴人をお迎えする折のお点前を、拝見させていただきました。また、貴人そして連客の所作も大変勉強になりました。

研修会全体を通して、「大切な人をお迎えする」「大切なお道具を扱う」人・物そして心を改めて気づかされた様に思います。日本は今、「オモテナシ」を合言葉に動いています。研修内容を振り返りながら、茶の湯を様々に応用しながら、日常生活にも取り入れられる事を感じ、有意義な一日でした。

2014年9月11日

居待の月見茶会

平野宗靖(岡山不白会)

この金浦湾を望むお茶宅の廊下に祭壇を作り月見団子と芒を供え、お床には江戸時代中期の僧侶で歌人の西山澄月が、月を詠んだ和歌のお軸と、福井宗九様のお庭で咲いた芒、朮(おけら)、吾亦紅、秋海棠等七種の花を籠に活けて飾り、茶会に相応しいしつらえとなりました。

夕日が沈みはじめ薄明るい午後六時、一席十名のお客様を迎えて、静寂な空気に包まれたなかお点前が始まりました。「生江浜の月」、このお菓子は当地生江浜に因んで銘をつけ和菓子店に依頼したと席主宗千先生がご説明し、味わっていただきました。お席は和やかな雰囲気になり、殊に小学生のお嬢さん二人がお運びをし華を添えました。

辺りが暗くなり、二席から三席へと続くにつれ遠く離れた樹々の間から月が上り、月に照らされた干潟は明るく映え、幻想的なお茶席を醸し出しました。心をこめて点てた一服のお茶。「美味しく戴きました」、退席されるお客様の一言が、社中一同安堵と嬉しさをかみしめ会を閉じました。