2022年3月27日

久留米・八女オンライン研究会

久留米・八女不白会

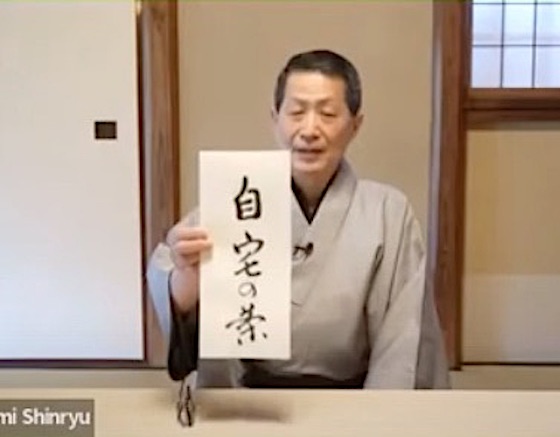

東京の家元研究会に参加できなくなって三年になります。オンライン配信で勉強をさせていただけますことを有り難く感謝いたします。家元邸の花月の間、床は酒井鴬浦の双幅、白桃と八重桜の図が飾られており凛とした佇まいに懐かしさを感じました。今日は亭主を雲鶴先生、半東は家元、客三名で、テーマは今年の課題「自宅の茶」です。

初座は、主、客ともにお弁当の持ち込みという新しい試みで食事が始まりました。家元の半東を拝見するのは初めてで、目を凝らして観ておりました。家元の丁寧な身のこなし方、客への気配り、間の取り方など流石だなあと魅入った次第です。食事中は、主、客ともにおのずと和やかさが生じ、お話も弾んで笑顔、笑顔でこちらにも楽しさが伝わってきました。後座のお濃茶の時には静かで厳かな緊張感が漂っていて茶事の流れのなかではこの雰囲気でが大切な事と思いました。今日の「自宅の茶」とても勉強になり、特にお弁当の持ち込みは気に入りました。

さっそくトライしてみようと思います。

さっそくトライしてみようと思います。

(久留米:下津浦靖雪)

2022年3月13日

新潟オンライン研究会

新潟不白会

○客として呼ばれて

先日は、新潟不白会オンライン研究会「自宅の茶」に、家内と二人で客として参加させていただき、ありがとうございました。初座では青海波にいかなご、春の景色も美しく、お弁当交換も楽しく、様々お話も尽きませんでした。

後座では一転して静けさの中、喚鐘に迎えられての席入り。床のお花と向き合い、釜の松風を聴き宗匠のお点前を間近に拝見して各服点てのお濃茶の色、香り、味わい、温もりを全身で感じる贅沢な時間となりました。

終了後には、画面上の新潟の皆さまも楽しげで、さまざまな感想などが活発に交わされていたのが何よりでした。鴬浦の掛物のお雛さまにあやかって宗雪宗匠と雲鶴先生を仰ぎながら、私共も寄り添い合って歩んでまいりたいと存じます。

(古屋宗空・東京不白会)

○宗雪宗匠へ

静かな広間に鳴る松風の音

茶碗から立ち上がる清々しい香り

宗匠のお人柄そのままの自然体な一服。折角のお点前を、おぼろげにしか思い出せないほど、その空間や時間に没入してしまった後座でした。いつも至らぬ私達を優しくおおらかに受け止めて下さり、感謝しております。

○雲鶴先生へ

美しく染まる牡丹の花弁巻き

桜の花をあしらったお結び

ぽかぽかとした春の木漏れ日の様な雲鶴先生の柔らかな優しさと共に、春を丸ごと頂戴した初座でした。

申申如也 夭夭如也

この度は「自宅の茶」にお招きいただき、ありがとうございました。

(古屋宗和・東京不白会)

2021年11月23日

待ちに待った家元招請研究会

盛岡「徳清」邸にて

廻り炭

家元招請研究会

福士宗信(岩手不白会)

十一月二十二・二十三日の二日間、待ちに待った家元招請研究会が岩手で開かれました。初日はベテランの先生方三十人。久し振りで緊張気味でしたが、家元の「皆さん、お変わりなくお会いできて嬉しいです。と言ってもマスクをとればかなり変わっているかも。私を含めて……」とウィットに富んだご挨拶。会場は一気に和やかな空気に包まれました。今回の課題は茶カブキと廻り炭で、茶カブキでは家元が亭主を務められました。コロナのため、味覚は使わず、色と香りのみの判定です。家元は試茶と本茶の五服を心をこめて練り上げました。茶カブキは常に真剣に、異なるお茶を一心に同じように練り上げる事が大切と話されていますが、客五人の内、正客の澤野会長ら三人が、〝叶〟の大当たりでした。五碗は〝常に真剣に同じように練り上げる〟とのお話が見事に具現されており、皆感嘆していました。二年ぶりの家元研究会、リモートでは味わえない充実した研究会でした。

2021年10月31日

久留米・福岡オンライン研究会

久留米・福岡不白会

○「茶カフキ」と「数茶」のオンライン研究会、福岡不白会は初めての参加で緊張しましたが、無事に終わりホッとしています。ズームでの参加は互いに会話をすることで皆様との横のつながりを共有でき研究会をより身近に感じました。(私にとりましては初体験で新鮮な感覚でした)

「茶カフキ」では画面で試茶と本茶五碗のすべての量とお練りが均一である事に感動いたしました。日ごろから正確な準備と正確な点前を意識する事、お茶に興味を持ち、違いについても、真剣に向き合うことがおいしいお茶を差し上げることにつながることを学びました。

「数茶」では楽しくお茶はいただくのだと、式法の流れを見ながら思いました。その為の会話の大切さも感じながらの充実した一日でした。

(福岡 黒岩宗富)

○三度目のオンライン研究会、動画配信にも少しなれて落ち着いて拝見致しました。

家元より「茶カブキ」は「茶傾き」と書き、茶の味や産地の違いを吟味するという意味であるとご説明いただきました。京都のお茶三種(小山園、柳桜園、上林)をご用意いただき、五服点てていただきました。コロナ対策として、色と香りのみで当てるとの事、画面からでは皆同じように見えて判断は難しいのではないかと思いました。札紙の一枚を折据に入れる際の先生方の真剣な面持ちが印象に残りました。

また、執筆者として雲鶴先生が奉書に硯の墨で書かれた文字の美しさに感動致しました。

また、執筆者として雲鶴先生が奉書に硯の墨で書かれた文字の美しさに感動致しました。

「数茶」では、とても和やかに会話を愉しみながら自然にお茶とお菓子を味わっておられるのが画面越しに拝見できました。貴重な映像を配信していただき御礼申し上げます。

(久留米 白水宗穂)

2021年10月24日

青森・七戸オンライン研究会

青森・七戸不白会

○且座は、花も炭も香も所望があり、何があたるかわからない。動画配信の中のお客様方は、宗匠と会話を弾ませながらとても楽しそうでした。

折据、札を用いずに行うコロナ禍の花月では、阿吽の呼吸で「月」「花」を名乗りあいスムーズに進行していました。半東の気配りが大切なお役目であることも判りました。

撮影される画面も見やすく、チャットでの質問に回答も得られ、皆で共有できます。充分な勉強させていただきました。とはいえ、早くコロナが終息し、宗匠をお迎えしての研究会を願っております。

(青森 吉川恭子)

○宗匠はじめ諸先生方、青森の方々のご協力でオンライン研究会が実現できました。コロナ以前にはzoomでの参加など考えられなかったことです。遠方にありながら家元直接のご指導を賜り、贅沢な思いでした。

七戸の先生方も高齢化が進んでいますが、人数が少ない事を逆に生かせるよう色々な形で楽しみたいと思っております。

先日お茶の経験のない仲間五人ずつをお呼びして、信玄弁当と茶箱でもてなしました。皆様、とても喜んで毎月呼んでほしいとのことでした。一人でも二人でも興味をもっていただけたらうれしいことです。寒さに向かう折りでございますので、おいとい下さいませ。

追伸 百歳の母より呉々もよろしくとのことでございます。足が弱りましたが、意識はわりにしっかりしております。

(七戸 盛田宗蛍)

2021年10月17日

雲鶴先生を新潟にお招きして

雲鶴先生招請研究会

中野里雪(新潟不白会)

十月十七日、久しぶりに新潟で雲鶴先生をお招きし勉強会を行うことができました。オンライン研究会では双方向で画面を活用した内容を毎回工夫いただき、今までにない、充実した時間を作ってくださいましたが、やはり同じ空気を吸いながらの勉強会はワクワクするものでございました。今回は本年度の課題である七事式から午前は廻り花と花月を、午後は数茶をご指導いただきました。私は抽選により花月の亭主を担当し、コロナ対応花月の難しさも感じました。自発的な動きで進むと思っていたストーリーも他のお客様の意思やちょっとしたタイミングで崩れていきます。自分の意思と場の流れの調整をとることが面白さでもあると気づかされました。

また数茶後にゆっくりとお時間をいただき、雲鶴先生に質問やお話を伺えたことも大変有意義でした。特に印象に残りましたのが、ハプニングがあった時の熟練した先生方の対応に関するエピソードを共有いただけたことです。突然の事態に慌てることもなく淡々とお点前を続けられたお話など、長年真摯にお稽古を続けてこられたからこその不動心を感じさせるものでした。茶の湯での経験を積んでその場でのよい判断、選択ができるようになりたいとの思いを新たにした一日でございました。

連日お忙しい中、雲鶴先生におかれましてはその後の懇親会にもご参加いただき、和やかで楽しい会となりました。来年もまたお越しいただければと皆で話しております。

2021年10月14日

自宅の茶

原 宗友(長野不白会)

十月十四日、支部月例研究会の日、「自宅の茶」に挑戦してみました。拙宅は、信州の中でも標高八百メートルを超える高地にあり、十月半ばともなると紅葉には早いものの、庭先はすっかり残花の頃となります。

当日の昼前、遠路お集まりいただいたお客様は四名。大先輩の支部の先生方です。

とりあえず足を伸ばしていただきたく、キッチンテーブルにてお弁当を召し上がっていただきました。自家菜園の秋野菜を使った簡素なお弁当です。キッチンの窓からは遠くに浅間山の雄姿が望め、どんな料理よりも何よりのご馳走かと思い、失礼かと思いながらも食事会場に決めました。また、皆様方お車での来訪でしたので一献は控え、初夏に仕込んでおいたノンアルコールの梅ジュースで杯を傾けることに致しました。

茶席は、持ち合わせの道具を総動員しての中置の設えにしましたが、とにもかくにも、本日のおもてなしは、秋の里山の静けさのみです。銘々の碗にて和韻点のお茶を(コロナ対策にて)召し上がっていただきました。「自宅の茶」初心者の私にとっては、炭の火で釜の湯をタイミングよく沸かせることが課題でもありますので、無事に熱い湯にてお茶を召し上がっていただけたことに、まずは安堵致しました。その後、お客様のお気遣いとご配慮で交替でお点前をして下さり、私も着座してゆっくりとお茶を頂戴しました。

自己流で全く未熟な「自宅の茶」にもかかわらず、終始和やかで温かい雰囲気を作ってくださった先生方に助けられ支えられた茶席でした。

2021年9月26日

新潟オンライン研究会

新潟不白会

○コロナ禍の七事式で、今回は「茶カフキ」と「数茶」を教えていただきました。茶カブキは、回し飲みができない今日、飲まずに色と香りでお茶を当てる方式を教えて下さいました。味覚に頼らず、お茶に対する感覚をとぎすますようにとのことでした。

数茶碗を使い、条件を同じにするということも、納得されました。みんなで茶カブキを試みて、抹茶に対する感覚を磨き、関心を高めたいと思います。来年は、新潟においでいただけることを祈念しております。

(岡田宗春)

○今回、研究会の配信に参加させていただき多くのことを学びました、家元は宇治(京都)、八女(福岡)、西尾(愛知)、三種のお茶を用意し、中里重利作のやや大き目の数茶碗を五個用意され、充分に湧いたお湯で均等の分量を入れた茶入のお濃茶を点てられました。お客としては香りと色合いで違いを見極めるのは至難なことでした。マスク越しでは点てている最中の香りは届きません。

今までは、単にご亭主が用意されたお茶の名称の違い程度で済ませていた気がします。しかし今回はお抹茶に、その産地に思いを寄せながら向き合いました。誠に真剣な時間でした。

コロナ禍という現在の状況に合わせて御準備いただいた数々の事に驚きと関心を抱きました。雲鶴先生のご立派な書の記録紙を頂戴し、末永く大事に今後のお手本にさせていただきます。

(長井宗渓)

2021年9月19日

八女・佐賀オンライン研究会

八女不白会・佐賀不白会

○今回の課題「茶カブキ」では、茶を口に含んで味わうのではなく、色と香りで茶の違いを判断するということに驚き、味覚は舌で味わうだけではないことに、はたと思い至りました。「川上不白茶会記集」のオンライン講読会で、「七事式」考案時の如心斎の苦労についてお話を聞いた事を思い出しました。如心斎のように、家元もこういう状況の中、色々と試行錯誤なさりながら新しい式法を作り上げられていることに気付きました。

私ども八女不白会では、まだオンラインや通信の機器など不慣れな方も多いのですが、今回のオンライン研究会を録画視聴で繰り返して見たいという意見も出、関心が広まっていることに嬉しく感じております。

(山崎宗明)

○オンラインでの研究会では、毎回家元のお茶室の設えを堪能させていただきながら、お客へのおもてなしが、自然に伝わってきます。今回の課題は「茶カブキと数茶」ということで、事前に茶カブキの亭主役を勤めてみて臨みました。コロナ禍での茶カフキは「香りと色、練り具合」のみで利き茶を楽しむ場となり、私もお客様を迎えて集うときには実践させていただこうと思います。

自宅のリビングで、時折主人にお抹茶を点てる機会があり、二種、三種、違う抹茶の味比べをしてみようと思案中です。コロナ禍であまり遠出もできませんが、五感は常に自由です。その感覚を覚醒させて、思いを巡らせ、抹茶の味紀行で旅をするのも今の時代ならではと思っています。

(宇都宮珂雪)

2021年7月31日

高知不白会 オンライン研究会

高知不白会

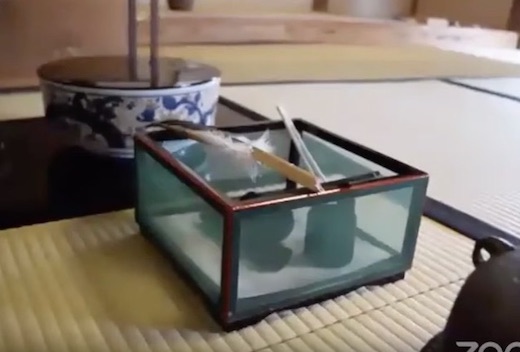

且座濃茶各服点

●先日は私共の初めてのオンライン研究会のためにご準備下さり、お客様として東京の先生方にも御参加いただきまして、感謝の気持ちで一杯です。画面を拝見して、伊万里の平水指の見事なこと、蛍籠の炭取りの涼やかさに、まず目を奪われました。家元が流祖の鶴亀、三日月のお茶碗に一元斎の荷葉という銘の茶杓で濃茶をお点てになる頃には、且座を拝見しながら、まるで映画を見ているような気がいたしました。香付花月では皆様の気持ちが通じ合い、お互いの動作をご覧になっていることに感心しました。姿勢の美しさも心に残りました。家元の「余裕がないと間を合わせられない」というお言葉をこの夏の課題といたします。蝉時雨茶会に、私ども高知支部をお招き頂きまして誠にありがとうございました。

(吉岡宗美)

花月

蛍籠

●家元と雲鶴先生のお点前を拝見できたことはとても勉強になりました。落ち着いた動作は、見ている人にも落ち着きを与えること、所作のスピードは、人に与える印象も違うのだなという事に気付きました。

動画を見て、日ごろ私がお稽古で学んでいることは基本的なことだけど大事なことの積み重ねだったんだなと解りました。何のための所作かに意識を向ければ更に意味を理解できる気がしました。亭主と客は互いに気を合わせ流れを乱さないことも大切だけれど、上手くいかなくても、主客のやりとりでフォローしあいながらその場を楽しませることも亭主の腕であり、そこに面白みや喜びを見つけるのも楽しいことだなと思いました。

(田村廣雪)

●YouTubeでの研究会、カメラワークも見やすく、近くで拝見している様でした。お道具の説明もチャットに書かれていて、一人で見ていても分かりやすかったです。家元はじめ皆さんとても和気藹々と楽しそうな雰囲気が伝わりました。

(濱田宗美)

●このような状況下で稽古を行う事には制約がありますが、工夫することで稽古を継続していくことが可能であることと、それにより多少の変化があってもよいのだと、今回の研究会で学ばせて頂きました。日々の稽古ではその変化を楽しむことを、また「一服の美味しいお茶を点てること」が一番大事なことであることを再確認し、そのことを忘れないように心がけたいと思います

(津野久美)

2021年6月8日

2021年度 家元教場研究会レポート(3)

家元教場研究会 古典「七事式」

花材の披露

香役を札で決める

●茶花の力

佐藤宗博(静岡不白会・火曜A組)

今日も暑い一日になるとの予報にうんざりしながら、早朝の庭に出ましたら紫がかった紅の槿が一輪、静かに咲いていました。茶席に添えられた茶花には、見る人それぞれに訴える力があります。それもほんの少量で。短い命の素材を大切に扱い活かす術とセンスを高めたいと思いました。お持ちした紅の槿をお使い下さった雲鶴先生、良いお手本をありがとうございました。

「コロナ禍での花月」も様々な工夫が凝らされた興味深いものでした。廻り花と共にお稽古に取り入れて参ります。

お若い二方の力は、頼もしい限りです。困難な状況でも前向きな場面に変えていらっしゃる、それも楽しげに。引きこもり老人も場を共有させていただけて、とても貴重な体験になりました。

「池の端時間」と勝手に名付けております。宗匠御夫妻が紡いでこられた穏やかでゆったり、しかし確実に目標は達成なさる庵の時間の流れ。この度もたっぷりと浸らせていただきました。何よりの活力剤です。名香「おだまき」の香りが蘇ります。この上ない贅沢をさせていただきました。

●新しい花月の楽しみ

河内彩雪(東京不白会・火曜A組)

六月のオンライン研究会に当番として、動画の撮影に参加させていただきました。いつもの花月の間に、大きなライトが複数置かれ、カメラ、マイクも設置されてスタジオの様でした。

新しい花月は、お客同士が気を合わせることに傾注し、新鮮な楽しみがありました。廻り花では、久し振りに触れる花々に見ほれてしまい、生けるのに時間がかかってしまいました。緊急事態宣言下にこんなにも穏やかに楽しく過ごす事ができ、また、撮影する側の大変な努力あってこその動画配信であることにも気付きました。

●オンラインでも楽しく勉強

大野宗育(東京不白会・火曜A組)

「花月」では 床の間方向から撮影していただきましたので、全体がよく見え流れが理解できました。香付をどのようにするのか、見ていましたら、コロナ禍、香炉を回さずに空焚きする方法がとられ工夫を理解いたしました。 従来花月は無言でと習ってきましたが、画面からはとても和やかな様子が感じられました。オンラインでも楽しく勉強できましたが、画面でお花はよく見えるとはいえ、やはり実際に近くで自然の色、形、バランスを拝見したいと思いました。お香もどんな香りなのだろうと気になりました。

2021年6月1日

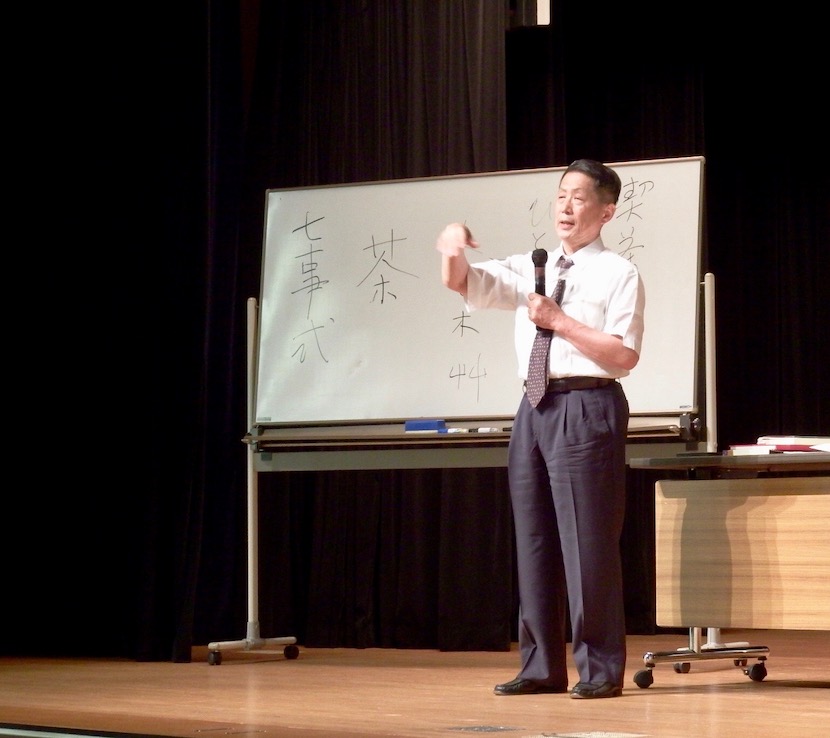

茶の湯講座に参加して

池内有紀子(茨城不白会)

六月一日、水戸藝文センターでの家元による茶の湯講座に参加致しました。このところオンラインでのお教室が続いていた中で久しぶりに家元のお姿を拝見できる機会です。演題は「自宅の茶のすすめ」。開演前より多くの講座生の見つめる中、演台を飾るお花を活けていただき、会場はすっかり魅入られていました。講義に先立ち、水戸までの道すがらに詠んだ句を三句、紹介くださいました。

青梅のまん丸肥えて苔の上

ときわ号蓮田の若葉揺らぎおり

筑波山 二つが一つに夏の雲

会場の雰囲気も和やかになり、お家元の緩急交えたお話しであっという間に九十分でした。

中でも心に残ったのは、茶の湯は人生の後半にこそ相応しい、気心の知れた友を招いて美味しいお茶とお菓子でもてなし、楽しいひと時を過ごすことの大切さ。

そして、日々の雑事の合間に時間や空間を意識的に作って自分のために一服のお茶を点てることの豊かさについてでした。

そして、日々の雑事の合間に時間や空間を意識的に作って自分のために一服のお茶を点てることの豊かさについてでした。昨今の雑然とした日々の中で、落ち着いた楽しい時間を過ごす事ができ、素敵な一日となりました。

世の中が落ち着いて、日常が戻って参りましたら是非また茨城にお越しいただきたいと思います。

2021年4月18日

新潟不白会 オンライン研究会

新潟不白会

●昨日は新潟不白会オンライン研究会に御一家のご参加を賜りまして、誠に有り難うございました。「コロナ禍での且座と花月」、楽しみに致して居りました。

家元の正客、雲鶴先生のご亭主、そして新柳様の半東で一同びっくり。惹きつけられて無言で拝見させていただきました。且座というよりも、まるで茶事。皆様の見事なそして自然の美しさにただ感動しておりました。花月も札、折据がないので初心者も参加できると喜んでおりました。あっという間の終了。緊張しておりましたので体がこわばり、体操がなかったのは少しがっかりでした。お菓子、お茶をいただき帰る前に少し体を動かして終わりといたしましたが、充実した一日だったと皆喜んでお帰りになりました。

本当に有り難く、厚く御礼申し上げます。早く御目もじ出来ます日を祈って折ります。

(新潟不白会 中野宗順)

●長く続くコロナ禍に対し、工夫された且座、お花、お炭と続くなかで、お香を略しお菓子が運ばれてきました。中立ちがあり、湯がよく沸いて、各服点てのお濃茶へと続きました。

家元、雲鶴先生、新柳様、直門の方々が加わり、自然と和んだ雰囲気が伝わってまいりました。

炉の中のお炭の様子をはじめ、香合、床飾り、お道具の一つ一つをゆっくりと見られるように、カメラワークが素晴らしく、その場に座っているようでした。

花月は四人で各自が服紗を付け、折据は使わず、自己申告で役を決め、各服点てなので控えの役の動きが重要とのことで、後に配信された映像で確認することができました。

この度の研究会では、思いも掛けない事が多く、茶の湯一会、型にとらわれすぎてはいけないという家元のお言葉に、茶の湯の奥深さを感じました。

(山田厚雪)

2021年4月16日

2021年度 家元教場研究会レポート(2)

家元教場研究会 「且座」「花月」

●久方ぶりの再会

落合文雪(東京不白会・金曜A組)

今年度の家元教場研究会、新型コロナ禍を受け心配しておりましたが、出席された皆様と久方ぶりに再会できてに大変喜んでおります。「主客が各々の役割を果たして茶の湯一会を試みる」と家元は且座の式法の表題を示しておられます。私は亭主を務め、二名のお客様に「花」と「炭」を所望しました。亭主として濃茶を点てましたが、気になっていた湯の頃合いも良く濃茶を味わっていただいたと信じております。

「花月」では折据を使わず、札なしの新方式を披露していただきました。まさしく目からウロコが落ちる心持ちで、感心致しました。七事式を制定なさった如心斎宗匠、流祖不白様の時代も、この様に色々と模索がおありであったろうと思った次第でございます。 稽古は、その時々の状況と雰囲気にそった式法を創造することであると改めて学ばせていただきました。

●半東の役目

加賀秀雪(東京不白会・金曜A組)

半東をさせていただきました。宗匠のお話で半東は単に機敏な動きばかりが求められるのではない、もっと落ち着きのある役目であることをお教えいただきました。研究会は宗匠の言葉を直にお聞きでき、また志を同じくする方々にお会いできる楽しみがあります。参加してよかったとの思いが募ります。2021年4月13日

2021年度 家元教場研究会レポート(1)

家元教場研究会 古典「七事式」

●炭に生命を

大村宗芙(東京不白会・火曜A組)

富士と隅田川(柳桜) 渡辺省亭画

炭所望

2021年4月4日

久留米不白会 オンライン研究会

久留米不白会

●前半は、「且座」の指導。一つ一つのお点前が目の前で、アップで見せていただき勉強になりました。後半の「花月」では、折据(札)なしの式法に度肝を抜かれました。「花」「月」の名乗りが「自己申告」ということをお聞きして納得、目から鱗でした。また、お茶碗も毎回替えるなど、家元、雲鶴先生、新柳先生の試行錯誤の取り組みがあったのではと推察いたします。楽しく勉強させていただきました。さて、実際自分でやると上手くできますか……。勉強ですね。

(田中宗俊)

●オンラインの研究会は昨年末に続き二回目で、少し余裕をもって参加できました。私にとって少々敷居の高い且座が自然な動きや所作で展開され、解りやすいアングルから拝見できたのもオンラインならではでした。お花が生けられると一瞬にして座が凛として春たけなわとなり、釣釜での炭点前もじっくり見せていただき改めて季節を取り戻しました。

花月は斬新で驚きましたが、随所に合理性が伺え納得のいくご提案でした。早速お稽古でやってみたところ、

最初戸惑いのあった月、花の名乗りも、回を重ねていくうちに座の流れや雰囲気を読みながら自然とできるようになりました。

かかる状況でオンラインで研究会を開催していただき、感謝致しております。然りながらやはり実際にお目にかかって対面でご教授いただける日が一日も早く戻るのを願って止みません。

(笹本 緑)

正客

次客

花月

濃茶各服点

2021年3月7日

役員改選

松崎宗渓前会長

今井光雪(熊谷不白会)

去る三月七日、熊谷不白会の理事会が開かれ、役員の改選が行われました。例年ですと、この日は総会にあたり、会員が交代でお釜を掛けます。趣向をこらしたお席が三席ほどでき、美味しいお茶とお菓子をいただきながら楽しい一日を過ごしておりました。

けれども昨年と今年はコロナ感染症の心配から皆で集まる事ができませんでした。

そんな中、十年の永きにわたり支部長を務めて下さった松崎宗渓先生がご退任されることになりました。総会においてお礼を申し上げることができません。やむなく皆さんの感謝の気持ちをお花に託して差し上げることにいたしました。

茶の湯に熱い思いを秘めた松崎先生には、これからもお身体にくれぐれもご留意なさり、支部活動へのご助力とご指導をいただきますよう心よりお願い申し上げます。長い間ありがとうございました。

(熊谷不白会新会長)

2020年12月1日

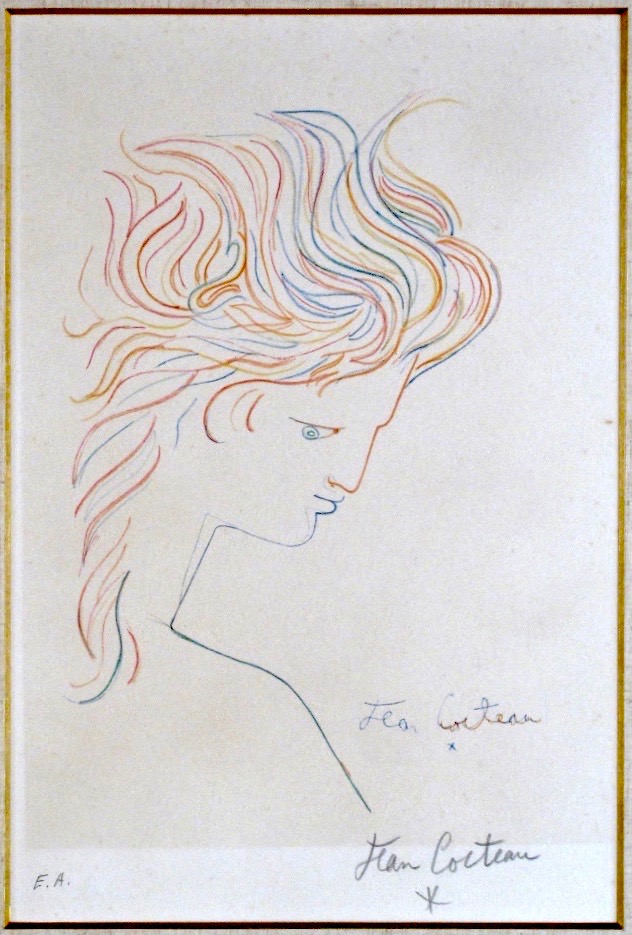

ジャン・コクトーのアポロンの絵 メモワール

足立淳雪(東京不白会)

プロローグ

宗雪宗匠がまだ慶応大学ご在学中、卒業記念に何かと考えて、お小遣いを貯め、顧問の山口有雪先生にご相談した。山口先生は銀座の「空也」のお店近くのフォルム画廊を紹介して下さった。

宗雪宗匠がまだ慶応大学ご在学中、卒業記念に何かと考えて、お小遣いを貯め、顧問の山口有雪先生にご相談した。山口先生は銀座の「空也」のお店近くのフォルム画廊を紹介して下さった。そこで、この絵に出会い、色鉛筆の洒脱なタッチが気に入り、購入、愛蔵なさった。 それから、何年かたって、足立が入門。その頃、直門に青年部という組織があり、美術倶楽部かどこかで、掛釜をすることになったが道具はもちろん何もない。宗匠がお道具とこのアポロンの絵も貸して下さり、これを、お床に掛けた。 お席が終わった後、この絵は当然、宗匠にお返しするべきものを、なぜか宗匠は、うっかりと、これを足立に進呈して終った。足立サイドとしては、こんな貴重なものを、頂くわけも無く、なんのお礼も差し上げてもいない。なんとなく、お預かりしている感じで大事に仕舞っていた。

エピローグ

それから、半世紀近い歳月が流れた。昨年、宗匠が軽井沢のご山荘に来られたとき、足立宅にお立ち寄り頂いた。その折に、足立は久しぶりと思い、この絵を床にかけてお目に掛けた。宗匠は「ああ、この絵は此処にあったのか!」と驚かれた。さらに本年、雲鶴先生とお二人で、山荘開きに来られた際、足立は、現在の江戸千家のアポロンである新柳さんの手元にあるべきではないかと、申し上げた。ちょうど、名前も新しくなった折でもあり、お祝いにもなるし。宗匠も雲鶴先生も、ご同意くださり、この絵はとりあえず宗匠の手元へと戻った。

めでたしめでたし。

●エピソード 1

アポロンまたはアポロとも

ギリシャ神話の青年神。太陽神。知性と道徳、秩序などの保護者。美青年の姿で彫像などに表現される。

●エピソード 2

ジャン・コクトー Jean Cocteau (1889-1963)

20世紀フランスのシュールレアリスムを代表する詩人、画家、映画作家。制作監督した映画では『美女と野獣』が有名。モノクロだが視覚的美しさと詩情がすばらしく、影響を受けたデイズニーのアニメも実写も豪華なだけで、その香気は足元にも及ばない。

●エピソード 3

山口有雪先生

お若い時、フランスに留学。お好きだった当時のパリ画壇の画家たちの絵を買い集め 日本に送っていたが、留守中の関東大震災で焼失。きっと無名時代のモジリアニやユトリロなどがあったのではないか。そのご縁で、福島ご夫妻と親交を結ばれた。

●エピソード4

福島繁太郎・慶子夫妻

大富豪で長らくパリに滞在。各国からパリに集まった画家たちの活躍を援助。国籍に関わりない彼らの画業をエコールドパリと名付けて、初めて日本に紹介。著書『エコールドパリ』を上梓。好著である。帰国後は銀座にフォルム画廊を開設。香月泰男など有望な若手画家をパトロナイズした。

2020年11月22日

「自宅の茶 」レポート

岩手不白会研究会

岩手不白会では、二〇二〇年の研究会課題「自宅の茶」第二回を十一月二十二日(五席)・二十三日 (七席)に開催しました。難しい状況の中、さまざまに工夫した各席のレポートを一部紹介します。

(七席)に開催しました。難しい状況の中、さまざまに工夫した各席のレポートを一部紹介します。■亭主 里舘宗泰

半東 藤澤宗守

◦亭主の感想

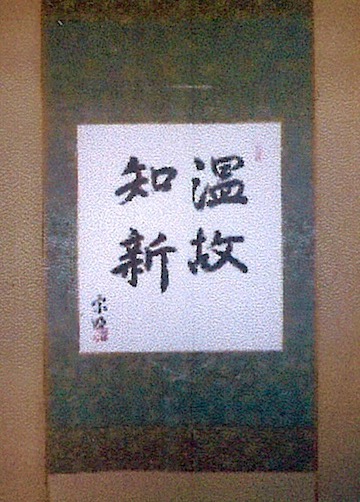

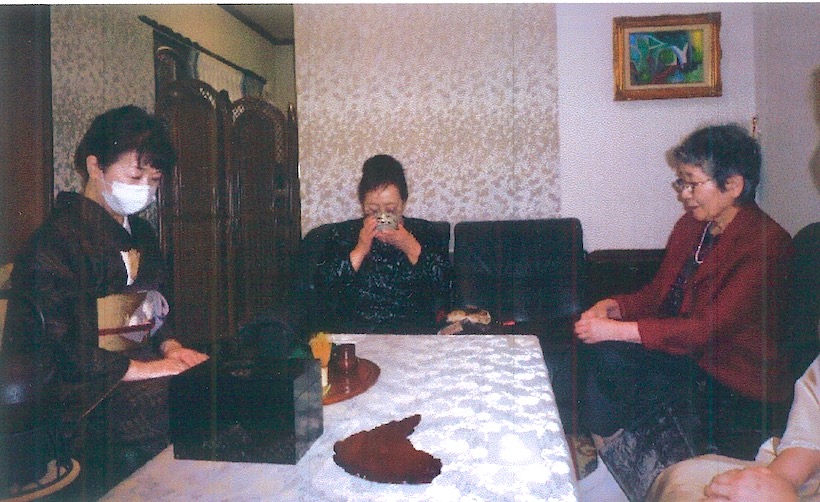

早くも先月三田宗明先生の一周忌を迎えました。今回は澤野宗桂先生をお迎えし、大切なお道具でおもてなしをしました。寄付は三田先生が岩手医科大茶道部五十周年の際に書かれた「温故知新」の色紙、先生にいただいた教えを振り返りました。床は宗匠筆「只ひたすらに茶の湯の心」のお軸と三田先生にも同席していただきたくお写真を飾りました。

リビング・ダイニングをロールスクリーンで仕切り、リビングのテーブル茶でおもてなししました。中立ちの後のお濃茶は、やっと手に入れた四方盆でいたしました。お茶の量、お湯の量など各服点ての難しさを感じました。

お薄は、三田先生がデザインして手彫りされた波間に遊ぶ亀の絵のお茶箱。茶杓は先生が九十九歳の作。いつまでも見守って下さるようにと「月光」と銘をつけていただいた私の宝物です。澤野先生は「うさぎ」の落雁と錦玉で作った「イチョウ葉」を三田先生にとお持ち帰りくださいました。

お薄は、三田先生がデザインして手彫りされた波間に遊ぶ亀の絵のお茶箱。茶杓は先生が九十九歳の作。いつまでも見守って下さるようにと「月光」と銘をつけていただいた私の宝物です。澤野先生は「うさぎ」の落雁と錦玉で作った「イチョウ葉」を三田先生にとお持ち帰りくださいました。◦正客の感想

ご亭主がお茶の心を大切にしていらっしゃることが伝わってまいりました。三田宗明先生の思い出いっぱいのお茶事で、なつかしいお道具に出逢えて大変うれしく、天上の三田先生もさぞかしお喜びのことでしたでしょう。

■亭主 田村宗和

◦亭主の感想

狭い庭の木々もすっかり裸木となり、紅葉が足下に残った飛び石をそのままに寄付へと案1内。炭点前、折敷と進み、和やかに会話がはずみ、菓子をお出しして元の寄付へ。床には石蕗、蔦を生け、静寂のうちにお濃茶へと進みました。 今回の研究会、コロナ禍、新しい生活スタイルでの茶会、マスクをしてのお点前、客との会話も表情が読み取れないもどかしさ。いつもの自宅の茶と違う緊張感の強いものでした。天候に恵まれ遠路お出掛け下さいましたお客様に、ただおいしいお茶をとの思いで席主を務めました。

今回の研究会、コロナ禍、新しい生活スタイルでの茶会、マスクをしてのお点前、客との会話も表情が読み取れないもどかしさ。いつもの自宅の茶と違う緊張感の強いものでした。天候に恵まれ遠路お出掛け下さいましたお客様に、ただおいしいお茶をとの思いで席主を務めました。

2020年11月15日

八女不白会 オンライン研究会

八女不白会

コロナ対応の観点から、家元招請研究会に替えてオンラインによる勉強会が開かれています。八女不白会では「小習いと薄茶」を課題にしたオンライン研究会が行われました。小習(茶席の準備と片付け)では、床飾り(掛物を掛ける、花を生ける、炉の火を直す)と抹茶の用意(お茶を掃く)を、そして割稽古と薄茶点前の披露などが質疑応答を交え行われました。参加者の感想を掲載します。

○映像を通してのご指導は、手元の動きなど判りやすく、とても勉強になりました。家元の間の取り方や流れを目の前で見させていただき、今まで自分が手順優先でお点前をしていたことに気付くことができました。つい忘れがちな、心をこめて取り組むことの大切さを教えていただいたことが大変嬉しく、これからのお稽古に繋げていきたいと思っております。

半東をされた雲鶴先生の振るまいや、所作、東・半東の息のあった、優しい流れを読み取ることもでき、家元、雲鶴先生、新柳様の連携の様子に、とても温かいものを感じました。和やかに手を振って終わったことも次に繋がるようで、本当に有り難うございました。

(重永博子)

○コロナ禍のなか、全てが始めての試みであるオンライン研究会。できることから少しずつでも進んでいくことが大事だと思いました。家元と双方向でに関わりながらお稽古ができることに、大変感謝です。有意義な時間でした。

「形やパフォーマンスだけでは、相手に何も伝わらない」という家元の言葉が心に残りました。毎回のお稽古に対して、もっと準備から丁寧に細やかに取り組む事が大切であると痛感しました。

(麓水会 Y・I)

○小習いで、日常の茶の支度の様子が拝見できて、とても勉強になりました。特に炭の支度の様子など通常の研究会では、炉のそばにいなければ見得ないような所まで拝見でき、よかったと思います。オンラインならではの良さでしょうか。「茶筌通しも相手の事を考え、心をこめてする必要が在る」。これから実践していければと思っています。

(麓水会 T・D)