2019年6月8日

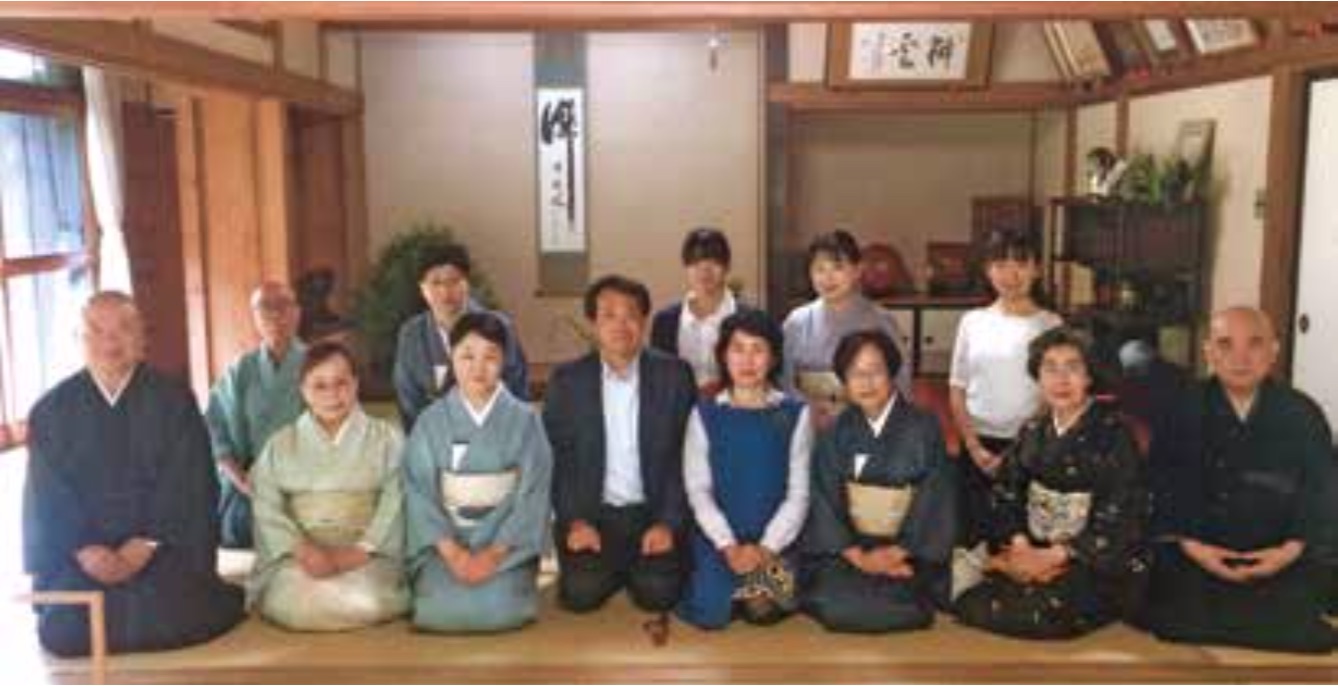

雲鶴先生を迎えて出稽古

上野 爾今(仙台同好会)

百年、二百年単位の長い視野で林業を営む大沼御殿。四方が山に囲まれ、山そのものが庭園かのよう。この日は雨で、雨にかすむ庭がまた素晴らしい。最高のおもてなしは貴重な古いガラス戸越しのゆがんで見える景色であった。茶席は皆、五感で自然と語る。

百年、二百年単位の長い視野で林業を営む大沼御殿。四方が山に囲まれ、山そのものが庭園かのよう。この日は雨で、雨にかすむ庭がまた素晴らしい。最高のおもてなしは貴重な古いガラス戸越しのゆがんで見える景色であった。茶席は皆、五感で自然と語る。各自眠っている道具を持ち寄り、テーマは「六月を感じる道具組」とした。道具は使うものじゃなく育てるものだと思う。箱から出し活躍させて、可愛がってやれば、いい道具になる。自分の力を出してくれる。

濃茶は、剛雪さん担当。お薄は、新人若手三名が実践した。雲鶴先生のご指導を客人もベテランも見逃すまいと頭に新たに叩き込んでいた。やがて雨も上がり、 ガラス窓を開けると着物に優しい風が入り込む。「風と語る」贅沢な自然の贈り物。

客人の隣に新入りの会員が上座の勉強。古株の男性全員が末席にて道具の説明。

十月十九日に市の茶室を予約した。茶会を学ぶため稽古場を飛び出し楽しく勉強会を予定している。

十月十九日に市の茶室を予約した。茶会を学ぶため稽古場を飛び出し楽しく勉強会を予定している。

2019年1月20日

新潟不白会 八十五周年記念 初釜

佐藤宗孝(新潟不白会)

去る一月二十日、老舗料亭鍋茶屋に家元ご夫妻、博之様、宗康先生ご夫妻をお招きして盛大に執り行われました。

去る一月二十日、老舗料亭鍋茶屋に家元ご夫妻、博之様、宗康先生ご夫妻をお招きして盛大に執り行われました。濃茶席とテーブル席があり、一グループ約三十人、三つのグループに分かれて席入りしました。濃茶席で、中野支部長と宗康先生の挨拶を伺っていると、菜花と鮭びたしの八寸が出され、嶋台のお茶腕になみなみと越乃寒梅が注がれ、お正客より順に回ってきました。雰囲気も一気に変わり皆さんのお顔に笑みがこぼれます。サプライズのもてなしに私の緊張も飛んで行きました。その後のお濃茶が一層美味しく感じられました。

次は私達のテーブル席です。私のテーブルには雲鶴先生がお座りになり、家元ご家族のスキーの楽しい思い出もお聞きしました。テーブルを囲んみ、お茶を点てながら雲鶴先生の温かいお人柄に触れたことも有意義なひと時でした。各テーブル、お花の生け方、道具の組み合わせ、それぞれ個性がにじみ出ていて、楽しいお席になりました。

午後の懇親会では、家元の篠笛をじっくりと拝聴。お楽しみ抽選会では家元からの色紙のプレゼントもあり、当選した方の嬉しそうな表情が忘れられません。次回は五年後の九十周年、皆さんお元気でまた集えることができますことを祈念し散会となりました。

2019年1月1日

各地初釜だより

2019年1月12日

◎仙台同好会

上野 爾今

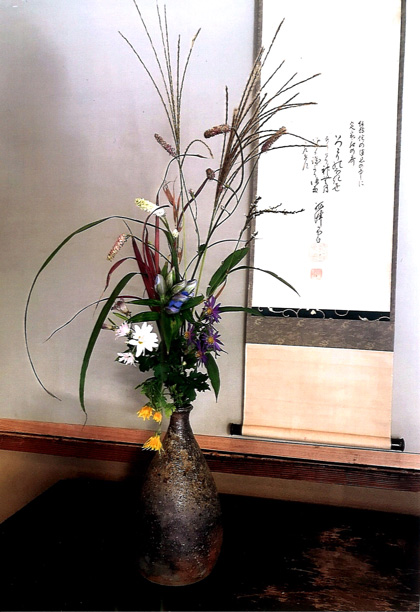

一月十二日、国分尼寺逢庵にて初釜。 家元、雲鶴先生、元仙台博物館館長・佐藤憲一先生、岩手支部長・澤野先生を迎え華やかな席となる。会席、お濃茶と続き、家元持参の掛物・伊達政宗消息を佐藤先生の解説で勉強、贅沢な席。消息から小田原における千利休との出会いのことが膨らむ 別茶室にて客人はお薄をいただく間、稽古仲間が代わる代わる自由にお薄を点て、賑やかに一服を楽しんだ。一月二十六日、場所を変え福聚院 逞々軒にて初釜スタッフと当日欠席者のために初釜趣向で労い茶事をする。炭手前から濃茶 お薄と。お薄は新しいメンバーも和気あいあいに一服を点てる 新人の活躍が目を見張る。 毎回稽古前に全員にて茶花を入れる。これが稽古場の楽しみの一つでもある。雲鶴先生のご指導の賜物でである。

2019年1月13日

◎岩手不白会

澤野宗桂

家元ご夫妻には岩手不白会の初釜にお揃いでご来席いただき大変光栄に存じました。幸先よいスタートを切れたと思っております。お年始のお心遣いを頂戴いたしまして恐縮に存じました。前日小枝和尚様の初釜に初めて出席させていただき、次元の異なった雰囲気で緊張いたしましたが、大変よい経験をし、また楽しく過ごす事ができました。

今年はご初代生誕三百年諸行事でご多忙を極められると存じますが、私どもは家元のご指示に従い邁進いたしたく思っておりますので、どうぞご指導よろしくお願い申し上げます。

2019年1月23日

◎新潟不白会

中野宗順

先日は大寒の新潟へ皆様おそろいで御出席いただきまして、誠に有り難うございました。お陰様で八十五周年の初釜も盛大に終えることができました。支部の皆様も大変楽しまれた様でございます。

舞台の上での家元の篠笛も美しく、音色も新年を寿ぐにふさわしく今年も一同にとって良い年になる事とうれしく拝聴いたしました。

濃茶の前の祝盃もサプライズで喜んで頂きました。家元、雲鶴先生、宗康御夫妻、博之様とそれぞれお正客をしていただき、皆が御一緒に共に出来たことに感謝申し上げます。

2019年1月27日

◎長野不白会

市川宗恵

少し遅めの初釜が小諸文化センターで行われました。当日の朝は、新年のはじまりを祝うかのように辺り一面銀世界でした。

足下が心配な中、総勢二十名の出席者でした。この初釜の時だけお会いする会員さんもいらっしゃるので、

とても楽しみな一日であり、大切な一日でもあります。

とても楽しみな一日であり、大切な一日でもあります。支部長をお正客に、お客様は、今年はくじ引きで順次席が決まっていきました。支部長のご挨拶から始まり一献を傾けながらの楽しい会食が進みました。お席は一月も下旬ということで、及台子に朱手桶の趣向。お床の花も松に菊と、随所に初釜らしさの演出がされていました。

私はお当番として今回、薄茶点前を担当致しました。

以前、招請研究会で、お茶はいかに美味しくお客様に飲んでいただくかが大切、とのお話を家元からうかがった事を思いだしながら薄茶を点てました。冬なので少し熱めに点ててしまいましたが、お正客の「美味しいですよ」のお声に安堵いたしました。

2018年11月2日

郡山市民茶会で茶箱の点前

渡邉宗翠(福島不白会)

平成三十年十一月三日、郡山諸流茶道連盟主催にて七会場で茶会が開かれました。

平成三十年十一月三日、郡山諸流茶道連盟主催にて七会場で茶会が開かれました。私は公民館の会議室が担当でしたので立礼卓での茶箱を使ったお席ににしました。

大寄せの茶会での立礼の茶箱は初めての経験でしたのでご指導、ご意見を仰ぎ準備を進めました。

当日、お客様も「珍しいお席で楽しませていただきました」とお話くださったり、「もう一回入ってもいいですか」と二回、私の席に入ってくださったお客様もいらして、亭主を務めた私も大変うれしく、楽しい茶会を経験させていただきました。

2018年9月15日

皆が楽しめる観月茶会

柿崎宗恵(青森不白会)

みちのくの善知鳥の宮に茶の集ひ和むこころそ楽しかりけり(宗慶)平成三十年九月十五日、善知鳥神社参集殿にて第二十三回観月茶会が開かれました。前日の神社の大祭、夜は百五十名の直会、それに続く茶会当日は、他流の方や、お茶の稽古をなさっていない方、お酒を飲みにいらっしゃる方と様々お集まりになり、準備は大変でしたが、賑やかな楽しい集いとなりました。

お酒は七戸のまごころ、つまみは地元の物を籠に盛り、お点前は立礼で氷点。陰点も薬罐に氷をたくさん入れて冷たいお茶を出しました。皆さん珍しいといってお替わりする方も多く、九州、八女のお茶をおいしいと味わっていただき、準備の甲斐がありました。皆様喜んで帰りました。支部長一年生の茶会は、とてもハッピーなひと時でございました。

2018年9月8日

ロサンゼルス活動報告

西村 宗櫛(羅府不白会)

ロサンゼルス不白会は今年も様々なお茶会を頼まれ皆で楽しく江戸千家のお茶をしております。

ロサンゼルス不白会は今年も様々なお茶会を頼まれ皆で楽しく江戸千家のお茶をしております。どうぞ日本の皆様、応援してください。

・二月 ランチョパロスバーデスアートセンター茶会

・四月 トーレス文化祭

・六月 ホンダモータース おもてなし茶会

・七月 デリシャス リトルトウキョウ茶会

・八月一日 TVチャンネル7 朝のニュースで江戸千家LA不白会の紹介

・九月二日 ジャパンハウス オープニング茶会

・九月八日 パロスバーデス茶会

2018年9月6日

長野不白会会長傘寿のお祝いと感謝の茶事

神津宗栄・下村宗悦・李 宗福(長野不白会)

平成七年より長野不白会支部長をお受けいただいている李宗福先生がめでたく傘寿を迎えられ、九月六日、「傘寿のお祝いと感謝の茶事」が菱野温泉茶寮「花おか」で行われました。

平成七年より長野不白会支部長をお受けいただいている李宗福先生がめでたく傘寿を迎えられ、九月六日、「傘寿のお祝いと感謝の茶事」が菱野温泉茶寮「花おか」で行われました。まず、支部長のお申し出により六名の物故者に献杯が行われました。続いて本懐石のお料理で始まり、貴人点、薄茶と続きました。最後に社中の方から花束贈呈、支部長のお言葉にもこれまでの長い年月への思いが込められ、皆様目頭を押さえていました。江戸千家のお茶を通し強い絆で結ばれている事を感じた一日でございました。厳粛の中にも楽しいお茶会でした。

●傘寿を迎えて

李 宗福長野不白会の支部長をお受けいたし、今年で二十四年になります。今年傘寿を迎えました。先輩の方々、また会員皆様のご協力のおかげで無事今日まで、楽しい茶の湯の道を支部長として務めてまいることができました。会員の皆様が準備したお祝いの会、床には瑞雲、大徳寺の掛物が掛けられ、貴人席にご案内いただきました。本懐石で千鳥の盃、炭点前、貴人点て茶碗は、建窯天目で美味しい濃茶をたっぷりと、まさにお茶の醍醐味を感じ、茶道に精進し、本当に幸をしみじみと感じました。もう少し皆様と共に、江戸千家の和を広げていきたいと思います。

2018年9月1日

茶の湯の普及をめざして

亀山 穂雪(高田不白会)

友人二人からそれぞれ依頼をもらいました。一件目は、和服を着て何かをしたいということでしたので、椅子とテーブルでお茶を点てる稽古をしました。まず、私が習っているヨガの呼吸法を取り入れてストレッチをした後、和服着用時の所作を実践し、テーブルに着きお菓子のいただき方やお茶の点て方を教え、自分でもお茶を点てたり飲んだりしてもらいました。友人以外三名のお客様は、お茶を点てるのが初めてでしたが、またやってみたいという声、帰りに茶筌を買って帰った方もいたと聞き、私もやってよかったと思いました。

友人二人からそれぞれ依頼をもらいました。一件目は、和服を着て何かをしたいということでしたので、椅子とテーブルでお茶を点てる稽古をしました。まず、私が習っているヨガの呼吸法を取り入れてストレッチをした後、和服着用時の所作を実践し、テーブルに着きお菓子のいただき方やお茶の点て方を教え、自分でもお茶を点てたり飲んだりしてもらいました。友人以外三名のお客様は、お茶を点てるのが初めてでしたが、またやってみたいという声、帰りに茶筌を買って帰った方もいたと聞き、私もやってよかったと思いました。もう一件は、高田城の復元を望む市民団体のシンポジウムでお茶席を用意してほしいという依頼でしたので、簡単な茶席を設け、高田藩と江戸千家の関係についてお話をする機会も得ました。、 今後のシンポジウムにも関わっていくことになり、自分ができる範囲で活動を広げていけたらいいなと思いました。

2018年3月10日

雛の茶事

(新潟不白会)

亭主を務めて

木山宗真三月の雛の茶事で初めて亭主を務めました。

事前の準備から始まり、当日の段取りや水屋の仕度、大勢のお客様を前にしての挨拶など、日頃のお稽古の成果を問われているようで、緊張しました。

緊張で会話もままならない亭主にお客様は優しい言葉をかけていただき、気持ちを奮い立たせ最後まで務めを果たすことができました。亭主、裏方ともに皆で一つの場を作りあげることの楽しさを感じました。

また、今回のお茶事ではお道具組みもお料理も先生に用意していただきましたが、どれも桃の節句を彩る春満載のものでした。見た目にも華やかなちらし寿司や熱々のはまぐりのお椀など、お相伴にあずかりましたが、とても心温まるお料理ばかりで、張りつめていた気持ちもほころびました。後座では気持ちも新たにお茶を差し上げることに集中できました。これまでのお稽古でも承知していたことですが、あらためて大勢の支えがあってお茶は成り立っているのだと実感しました。

やっとスタートラインに立ったところですが、これからも焦らずに先を目指し、楽しみながら一歩ずつ進んでいきたいと思います。

やっとスタートラインに立ったところですが、これからも焦らずに先を目指し、楽しみながら一歩ずつ進んでいきたいと思います。半東を務めて

中村宗由この度の雛のお茶事で半東のお役をいただきました。前日の準備の折、先生から掛け軸の歌の読み方を教えていただき、初めてその意味が判りました。

平素のお稽古でもすばらしいお道具や掛け軸に触れる機会をふんだんに与えていただきながら、自ら求める姿勢が足りなかった事を痛感しました。当日も勉強不足を痛感する場面も少なくありませんでしたが、皆様に支えていただき貴重な勉強をさせていただくことができました。これからは自ら学んでいきたいと強く心に思いました。

2018年1月17日

本廣寺で初の初釜

瀬古伸廣(新宮同好会)

一月十七日家元を新宮にお迎えし、昨年五月新宮同好会が発足して以来始めての初釜を、流祖不白ゆかりの本廣寺さんで行いました。

一月十七日家元を新宮にお迎えし、昨年五月新宮同好会が発足して以来始めての初釜を、流祖不白ゆかりの本廣寺さんで行いました。当日は男性六名女性四名の会員全員が集合し、家元のご指導の下、楽しい一時を過ごしました。会員一同、本年もやる気満々です。

2018年1月13日

新春を寿ぎ、華やかに

伊達宗廣(仙台同好会)

一月十三日、仙台同好会の初釜は、正月のお飾りも青々として、新春の香り漂う仙台の古刹国分尼寺(小枝宗誠師の自坊)の茶室逢庵にて開催されました。

一月十三日、仙台同好会の初釜は、正月のお飾りも青々として、新春の香り漂う仙台の古刹国分尼寺(小枝宗誠師の自坊)の茶室逢庵にて開催されました。今年のお席は濃茶席、薄茶席、水屋の準備と国分尼寺様のご厚意により滞りなく用意することができました。

床には白隠禅師の一富士二鷹三茄子のお軸、三宝飾りは三丸炭の水引結び、そして本年は戌年ということで仙台堤焼きの犬の焼物が置かれ、華やかにして凛とした床を作ることができました。

本年は家元、雲鶴先生お二人をお迎えしての初釜をすることができ、仙台同好会といたしまして大変恐縮しております。私達としての喜びは最高でございました。

2017年11月12日

ドイツで「茶の湯入門」

野尻明子(ドイツ在住)

ドイツ在住の野尻明子さんの、お稽古の様子、いただいたメールと写真で紹介します。

十一月十二日と十九日の日曜日に、私の日本語初心者コースの生徒の人達(ドイツ人、イタリア人、中国人、メキシコ人)の希望により、「茶の湯入門」を我が家の居間で催しました。皆和食ファンで、新鮮な抹茶と栗きんとん(フランスの栗と南アメリカ産の白豆とドイツの砂糖で作りました。大きさもドイツ版です。)をとても喜んで味わってくれました。

2017年11月5日

新潟茶会

伊藤宗翠(新潟不白会)

十一月五日北方文化博物館沢海本館において、第六十五回新潟茶会が開催されました。新潟不白会は、大呂庵において薄茶席を中尾宗禮先生がお持ちになりました。私もお手伝いさせていただきました。

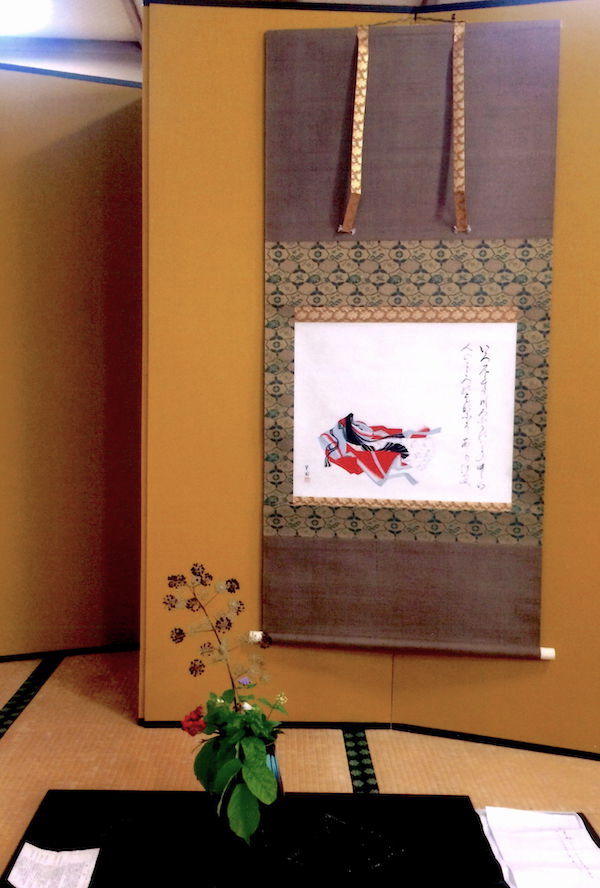

最近は天候が急変し、前日の準備は凄い嵐でしたが、当日は青天に恵まれ安堵いたしました。立礼席でお床は、流祖不白筆「時雨画賛」、花入は「丹波らっきょう形」で残花十一種類が入り、香合は銘が「柚」駒沢春斎造、お客様は三百名で素晴らしいお道具にいつまでも名残惜しそうに見入っていらっしゃいました。

私はお客様に一時を愉しんでいただきたいと重い、お正客をお願いしたり、お点前をしたりと何役もさせていただきましたが、お客様から素晴らしいお席でした、お茶が美味しかったです、という言葉が耳に入ってきて、安心いたしました。お社中全員で協力しあってお客様をお迎えできたことで、お茶会が終わった後も疲れを感じる事なく、楽しい余韻のまま帰途に着くことができました。

2017年10月7日

家元の色紙を掲げて一席

福士宗久(岩手不白会)

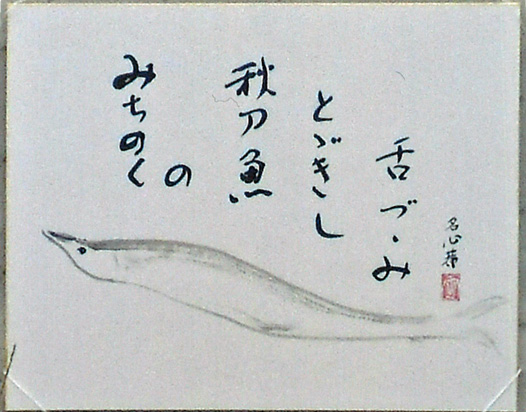

「みちのくの 秋刀魚とどきし 舌づつみ」

「みちのくの 秋刀魚とどきし 舌づつみ」家元からいただいた我が家の宝です。

十月七日、盛岡市の上田公民館まつりで立礼席を持つ機会があり、掛けさせて頂きました。当日は肌寒く雨模様でしたが公民館を利用しているお年寄りのご夫婦や子供連れのお母さんなど大勢が訪れ、栗しぼりのお菓子と暖かい抹茶を召し上がっていただきました。

中には、抹茶がこんなにおいしいとは知りませんでした。お代わりできますか、と尋ね、おいしそうにいただくおじいさんもいました。

今年は秋刀魚が不漁で水揚げされても細身が多く、家元が描かれた秋刀魚は脂が充分にのって美味しそうなので、お客様には目で秋刀魚を、舌で八女の抹茶を味わっていただくことができました。

迎える私達は同期の仲間、阿吽の呼吸で足りないところは笑顔と声を掛け合い、一期一会の茶席を務めました。終えてみて、このような茶席は初めてだったがとても楽しかったと話されたお年寄りの言葉が嬉しかったです。

2017年5月26日

十和田中学校二年生たちの大福茶

阿部行成(岩手不白会)

盛岡桜山神社の例大祭では、毎年岩手不白会男子の亭主にて大福茶のお振る舞いを致しております。今年は鹿角市立十和田中学校の生徒五名様が大福茶席にお越し下さいました。

盛岡桜山神社の例大祭では、毎年岩手不白会男子の亭主にて大福茶のお振る舞いを致しております。今年は鹿角市立十和田中学校の生徒五名様が大福茶席にお越し下さいました。「三十センチもある大茶碗で抹茶を皆でいただくのは大変貴重な体験ができた」と喜んでいただき、体験した生徒さんから岩手不白会にお礼状が届きましたので、ご紹介致します。

「大きいお茶碗に皆で順番にお茶を飲み、和菓子を食べ、お茶の苦味に美味しく合わさってより美味しいなと関心しました。昔の文化にふれて楽しみながらも学べることができました。お茶の違う味も知ることができて楽しかったです。ありがとうございました」

佐藤公英先生からは「鹿角市は以前、南部藩の領地であり百五十年の時を経て自分たちの殿様を祀る神社でこのような体験ができたことに不思議な縁を感じます」といただきました。

こちらこそ中学生の皆様と楽しい時間を共有できましたことを、厚く御礼申し上げます。

2017年5月7日

ロサンゼルスからの報告

西村宗櫛(羅府不白会)

日米文化会館主催により毎日曜日、表千家、裏千家そして五月七日は江戸千家でお茶会をしました。草月流により竹やぶの庭など庭園が作られ、そこに野点を作り芝点でした。外では子供の日の催しも行われました。江戸千家のお点前にお琴の演奏を添え、その後津軽三味線の演奏という日本の伝統文化の紹介です。英語のナレーションも付き、多くの外国人が着物袴姿のお点前に感動して、是非お茶のお稽古に来たいと言われております。柏餅と星野園の星峰でお茶を出しました所、美味しいととても喜んでもらえました。夜は日本より狂言の野村万作、萬斎さんが来てくださり満席で盛り上げて下さいました。

日米文化会館主催により毎日曜日、表千家、裏千家そして五月七日は江戸千家でお茶会をしました。草月流により竹やぶの庭など庭園が作られ、そこに野点を作り芝点でした。外では子供の日の催しも行われました。江戸千家のお点前にお琴の演奏を添え、その後津軽三味線の演奏という日本の伝統文化の紹介です。英語のナレーションも付き、多くの外国人が着物袴姿のお点前に感動して、是非お茶のお稽古に来たいと言われております。柏餅と星野園の星峰でお茶を出しました所、美味しいととても喜んでもらえました。夜は日本より狂言の野村万作、萬斎さんが来てくださり満席で盛り上げて下さいました。又ホンダモータースから依頼されアメリカ中の代表者に日本の文化、茶の湯にて毎年おもてなしをしております。今、アメリカでは、和食と共に日本の伝統文化が盛んです。特に抹茶ブームは凄いです。日本からの応援宜しくお願い致します。

2017年5月4日

豪農の館「椿寿荘」で気楽な茶会

窪田宗恵(新潟不白会)

「椿寿荘」は、大正時代、新潟県に千町歩を越える大地主が五家あり、その内の一つである田巻邸の離れ座敷として約三年半をかけ、各地の銘木を集め、寺院様式で釘一本も使わず作られています。今は新潟市の隣にある小さな町、田上町の観光名所「豪農の館」として公開されています。

「椿寿荘」は、大正時代、新潟県に千町歩を越える大地主が五家あり、その内の一つである田巻邸の離れ座敷として約三年半をかけ、各地の銘木を集め、寺院様式で釘一本も使わず作られています。今は新潟市の隣にある小さな町、田上町の観光名所「豪農の館」として公開されています。私達がここで、年に二回、新緑の五月と紅葉の十一月に、気楽なお茶会をさせていただいて九年目になりました。お茶を初めて飲むという観光客の方、雰囲気がいいからと毎回お越し下さる方、着物を着る会の方等、今年の五月は、百五十人ほどの方からお越しいただきました。

今年は新緑を眺めながら、野点風に設えてみました。どのお部屋でどんな設えをしようかと社中で楽しみながら決めています。昨年は広間を使って初めてのテーブル茶、気楽にお話ができてよかったと好評でした。今年の秋は今まで使ったことのない奥の間を使って、どんな設えにしようかと相談中です。

お越しいただいた方に「楽しかった、また来たい」「お茶をまた飲みたい」と思っていただけるようにと努めています。

最近は足腰が悪く座れないという方が多く、椅子の準備は必須です。無理をしないで、気楽に楽しんでいただくことを目的にしていますので、迎える私達も楽しんでいる事が大切だと思います。

そして、私自身も体力の衰えを痛感していますので、これからもお茶を長く続けて行くためには、体操も必須だと感じているこの頃です。

2017年3月26日

春の好日を、徒然に

水野宗美(高田不白会)

未だ肌寒い弥生二十六日、上越茶道会定例総会が、謙信公ゆかりの、春日謙信交流館において開催されました。

未だ肌寒い弥生二十六日、上越茶道会定例総会が、謙信公ゆかりの、春日謙信交流館において開催されました。まず越後一の宮、居夛神社宮司、花ケ前盛明様に「NHK大河ドラマおんな城主直虎」と題して講演をいただきました。子孫にあたる井伊直弼は、『茶の湯一会集』を著された彦根城主で、余情残心、独座観念等、茶の精神性を再発見する事によって、近代における教養主義的な茶道の展開への道をひらいた素晴らしい大茶人でありました。

さて、私が担当した呈茶席は、会の合間の一服で、できるだけ簡素にと考えました。お床は、孤篷庵関不羨斎筆の「茶徳拾条」、香合は、紀伊大納言様お好みの貝香合。茶杓は、家元作の銘「湧泉」を拝見盆に飾りました。銘の由来は「気功」からとのことですが、私には足を地につけてしっかりと生きなさいと感じて茶の道を歩んでまいりました。一碗のお茶に、おもてなしの心を込める難しさを感じたお茶席でした。一句を添えさせていただきます。

かよい筒 一華そっと茶徳かな

2017年3月4日

高知城歴史博物館茶室開き

大山宗貴(高知不白会)

平成二十九年三月四日、待望久しき高知城歴史博物館が開館しました。

平成二十九年三月四日、待望久しき高知城歴史博物館が開館しました。国宝や重要文化財を含め約六万七千点に及ぶ土佐藩主山内家伝来の歴史資料や美術工芸品を収蔵展示する博物館です。

同三月二十七日、博物館内にあります茶室で茶室開きが行われました。招待状の一部分を掲載いたします。

「一階和室の一般貸出に先立ち、高知和敬会(昭和三十年県下六流会派をもって高知和敬会が創立)のご協力のもと、左記の要領でお茶会を開催致したく存じます。

当日は土佐藩に縁の深い石州流と江戸千家不白流のお点前、山内家資料『御菓子帳』から復元した和菓子とお茶で皆様をお待ちしております」とありまして、館長自らの要請を受け、江戸千家と石州流とでお点前を担当させていただきました。当日のお軸は土佐藩十六代藩主山内豊範公の書「連璧」、花は牡丹、花入は青磁鳳凰耳付でした。

招待客は、当代殿様豊功様をはじめ三十名、茶道関係者三十名と計六十名でした。後は私たち茶会担当の者も交代で入席させていただき午後三時過ぎ無事茶室開きを終えることができました。高知へお出での折には是非高知城歴史博物館へもお立ち寄り下さいませ。

2017年3月1日

五智窯での「八寸のお茶」体験旅行

浅見恵子(新潟不白会)

早春の一日を、新潟不白会青年部の日帰り旅行に参加しました。青年部とはいえ青年から八十代までの各世代の集まりです。まず、五智公園の山道を登って行くと様々な山草花が咲いていて皆様はよくその名前を知っておられ、初心者の私はびっくりでした。下の方で蕗の薹を採って喜んでいた方々も上の方で花開いた蕗の薹集団に「もったいないわー」という声。そして木村先生の五智窯を見学し無造作に置かれた作品を眺めたのち木村亭へ。

早春の一日を、新潟不白会青年部の日帰り旅行に参加しました。青年部とはいえ青年から八十代までの各世代の集まりです。まず、五智公園の山道を登って行くと様々な山草花が咲いていて皆様はよくその名前を知っておられ、初心者の私はびっくりでした。下の方で蕗の薹を採って喜んでいた方々も上の方で花開いた蕗の薹集団に「もったいないわー」という声。そして木村先生の五智窯を見学し無造作に置かれた作品を眺めたのち木村亭へ。木村先生がご用意下さった手作りの蕨の一本煮、おこわ、鰻の煮付けに舌鼓を打ち、花開いた蕗の薹の花弁をお汁に入れる食べ方にびっくり。上越の濁り酒を先生の作品の片口でいただきそのすっきり感が気に入り、「自宅のお茶」用に購入しました。

作品の説明、昔話を聞きながら、先生のお点前でお茶をいただく至福のひとゝきを過ごさせていただきました。